必须跨过那站着的前人

时间:2020-01-08 17:58:22 热度:37.1℃ 作者:网络

原创: 朱石生 读库

▼

按:本文据“医学大神”文库本系列分享会长沙站朱石生的发言整理而成。

“医学大神”第一册讲维萨里,他最大的贡献是推翻盖伦的解剖学,建立了实证解剖。朱老师在分享现场提出了一个问题,如果被推翻的盖伦能够复活,会怎么评价推翻他的维萨里呢?

朱石生在长沙止间书店座谈他眼中的“医学大神”

比才气更重要的是思维方式

今天的话题是因“医学大神”这个书名而起的。

老六刚才问我,一个大神级的人物诞生后,他会不会成为其他人的阴影,后人是永远生活在他的阴影下、再也没有机会成为大神,还是可以踩着他的脚步,对他产生各种质疑和批判,直到新的大神诞生?

要回答这个问题,我们得看看医学发展背后存在的一种理性精神。

我写“医学大神”这套书,并不是要高谈阔论我在哲理上的思考,而是尽量说故事。十四本书,讲的是医学史上十四位大神级别的人物,他们做出了改变历史的重大发现,我是在说这些人的故事。

书里面并没有写太多哲理性的思考或者评论什么的,但故事本身必然涉及人物的经历,以及他们在探索中体现的某些思维方式,于是可以让大家看到科学的思维方式对医学研究具有什么样的意义。这也是我特别希望这套书能够承载的信息。

为什么我这么看重科学的思维方式呢?

书中写到的十四个人都为现代医学做出了很重要的贡献,能有那样的建树,才气固然重要,但更重要的是思维方法。

论才气,这些大神中有不少人并不见得突出,至少小时候看不出来。比如巴斯德,征战的领域从物理转到化学,从微生物学转到医学,一路攻无不克。他的成就若是匀给六个人分着用,这六个人全都可以成为本行翘楚。这样的人物称为天才应该不算过分,所以巴斯德一册的书名是《天纵之才:巴斯德与人工疫苗》。

然而,就是这样一个人,读小学的时候,老师感觉他脑子发育有问题,唯一可以表扬的是写字很认真,每个字母都写得一般高,非常工整。

再比如詹纳,英国一个乡村医生。历史上因天花而死的人数,大致相当于整个人类历史上所有战争致死人数的总和。1977 年,人类从地球上彻底消灭了天花。能做到这一点,是因为我们有牛痘疫苗。我们能有牛痘疫苗,是因为这位名叫詹纳的乡村医生。詹纳的父亲是牧师,当时在英国,牧师子女上大学能有助学金,学费管够。但詹纳读中学的时候成绩只是勉强跟上,所以中学毕业之后没考虑读大学。

这些人,至少在早年没表现出特别卓越的资质。他们能做出重大业绩,靠的主要不是才华,而是思维方法,也就是不盲从权威的质疑精神和理性态度。

质疑精神和理性态度,在如今听来似乎是常识,但那些大神们生活的年代,科学尚未完全成形,背景与现在不一样。

一个武艺高超的师傅

这个系列我写的第一个人物是维萨里,他在解剖学方面做出了划时代的贡献,但是,在发表自己的发现之前,他必须先推翻一个权威。

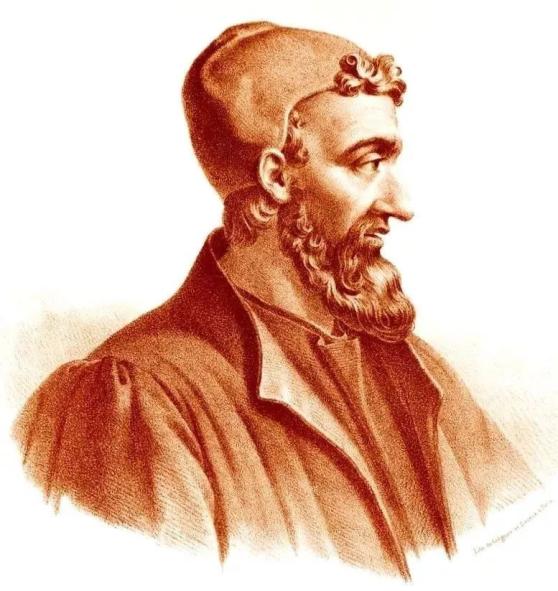

古罗马名医盖伦公元200年去世,在他身后,盖伦理论统御欧洲医学界一千五百多年。虽然盖伦的学说承袭于比他早四百年的古希腊医师希波克拉底,但盖伦在前人的基础上发展了自己的理论。

盖伦关于人体的著作有十几卷,理论体系全面细致,内容涵盖多个学科,很多叙述都有非常坚实的解剖证据,即便是一些基于推想的理论,比如他的血液潮汐理论,虽然无法验证,但听起来也很有道理。未知世界总让人莫名恐惧,在医学知识贫瘠的年代,盖伦的理论体系给人们提供了一种解释,这让大家有了安全感。于是在接下来的一千五百年里,盖伦理论一直被当作颠扑不破的真理。

古罗马“神医”盖伦(129-200)。图源:维基百科

盖伦明白,要研究医学,首先必须了解人体结构,就好像要修车必须先了解汽车结构。可是当时罗马法律不允许解剖人体,他只能靠解剖动物来推导人体解剖,凭着骄人天分,他建立了一套全面的解剖和生理学理论。

在那个年代,他的学识和思维方式确实卓越,我们来看一个例子。

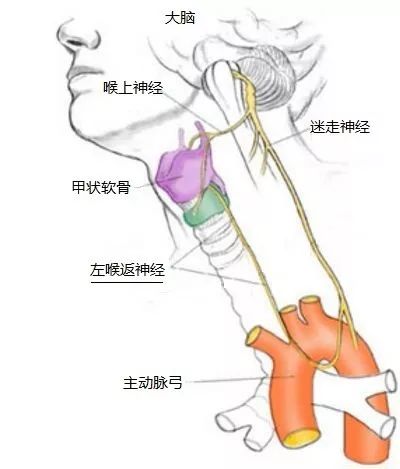

有一次,盖伦想了解血液在身体里怎么流动,就解剖一只活猪。解剖到脖子某个地方的时候,一直尖叫的猪忽然没声了,但猪并没有死,它还在挣扎。他知道这很不寻常,就找原因,于是他发现了喉返神经。

而且,他注意到这个神经有个很奇怪的特点:它本来是从大脑底部的第十对颅神经出发,但不是直接去到咽喉,而是先往下走,走到胸腔里,从主动脉下面绕一圈,然后再回头往上走到咽喉。这个发现很难得,也很重要。

人体左侧喉返神经示意图。大脑控制说话和吞咽动作都需要通过喉返神经。

图源:https

盖伦知道仅凭单个案例不能做出可靠结论,因为,他解剖的这只猪可能有病、是个畸形,或者这种现象仅仅出现在猪身上,并不是普遍现象。为了确定这到底是不是普遍现象,他又解剖别的动物,狗、羊、熊、牛、猴,甚至狮子。为了了解极端案例,他还解剖了脖子细长的鸬鹚,一种水鸟。估计他当时搞不到长颈鹿,不然他说不准会解剖长颈鹿,然后兴奋地告诉大家,长颈鹿的喉返神经足足有四米半长。

这种不依赖个案的思维方法很宝贵,超越了时代。当时各地绝大部分医生没有这个概念,往往只凭一次“见效”就当作有效例证,记录下来传给后人。现代医学的疗效检验表明,古代医生通过个案总结的药方绝大多数都是临床无效的。

因为这种严谨的治学态度,盖伦取得的成就远远超出同代人,我们再看一个例子。

现在我们知道,大脑通过神经纤维控制人的身体活动,同时接收人的感觉。神经纤维从大脑出来后汇聚成一束,沿着椎管往下走,然后一路往各个方向分支。盖伦研究神经发现,如果横着一刀切断脊椎就能造成瘫痪,而且,根据切断的部位高低不同,瘫痪的症状也不一样:

如果在腰部切断脊椎,会造成双腿瘫痪,但不影响腹部和胸部的肌肉运动;如果在颈椎那里切断,胸腹肌肉也会全部瘫痪,只有脸部能活动;如果只截断颈椎一侧,会造成偏身瘫痪;他甚至注意到,如果顺着神经的走向纵向切割脊髓,就不会造成瘫痪。

这是盖伦在一千八百多年前的发现。

各国传统医学里,能对神经系统有这么精深研究的只有他一个。

看似叛徒,实为门徒

盖伦的确具备高超的水平,这让他的著作能在很长一段时间里被奉为医学经典。

但是,人类知识的发展历程,有点像一个人从儿童到成年的心智发育过程。早期人类思考问题有两个基本特点:第一,知识积累有限,对大自然的认识有限;第二,看待事物凭自己的愿望,不太能面对自然的约束。

那时候大多数人没能摆脱这种一厢情愿的思维习惯,加上知识的贫弱,很少有人具备对自然现象做出深度总结的能力,如果有个天份特别高的人,能达成一些常人难以做到的成就,就很让人佩服。盖伦就是这样的人,后人对他说过的话,佩服得连一个字都不敢改。

遗憾的是,这些人并没有学到盖伦的研究方法。表面上看,他们继承了盖伦的学说,实际上也可以说他们背叛了盖伦。真正继承了盖伦的研究方法和治学精神的,是对盖伦理论发起挑战的维萨里。

维萨里能够发现盖伦的错误,和当时的时代背景有关。那时候欧洲对于人体解剖的限制稍微放宽了一些,重刑犯被处死后允许送到医学院做解剖,这让维萨里有了亲自动手做解剖的条件。同样都是动手解剖,盖伦解剖的是动物,维萨里解剖的是人体,论起对人体的认识,维萨里当然会超越盖伦。

更重要的是,维萨里的思维方法跟同代人不一样。

他出版《人体结构》的时间是1543年,当时,欧洲正在经历文艺复兴的洗礼。我没深入研究过“文艺复兴”这个译名是怎么来的,但我知道“文艺复兴”在意大利语中的词源是“复兴”的意思,前面并没有“文艺”这个词。

这个“复兴”原意是指复兴古希腊、古罗马的灿烂文化,即在新的历史条件下、在人类知识有了一千多年积累的情况下,重新回溯古希腊的哲学思考和古罗马的发达技术。所以,文艺复兴,绝不是像这个名字表面显示的那样,只是文艺方面的复兴。

文艺复兴给欧洲人的思维带来很大变化,理性思维开始占主导地位。在那之前,不管做什么研究,一个爱思考的人对世间万物提出一种解释,只要这个说法听起来有道理,大家就愿意接受,甚至把它当作一个真理,至少会看作一个流派。而理性思维出现后,大家不再满足于单单听起来有道理,还需要看证据,要经得起客观验证。

为了对比,我先说一个不需要验证的例子。现在我们说,杀菌可以预防治疗传染病,其实,古代医学也有很多预防传染病的方法。

大家都知道《黄帝内经》,这本书主要记述黄帝与岐伯等多位大臣的医学讨论。据说岐伯曾奉黄帝之命,遍尝百草。关于预防传染病,岐伯的建议是:

先想青气自肝而出,左行于东,化作林木。次想白气自肺而出,右行于西,化作戈甲。次想赤气自心而出,南行于上,化作焰明。次想黑气自肾而出,北行于下,化作水。次想黄气自脾而出,存于中央,化作土。五气护身之毕,以想头上如北斗之煌煌,然后可入于疫室。

这段文言通俗易懂,大致的意思是说,在头脑中想象肺脏产生一股白气,肝脏产生一股青气,这些气就可以防止瘟疫。岐伯建议的办法也很通俗易懂,可是怎么验证呢?这与现代医学很不一样。现代医学说石炭酸可以杀菌,如果你有所怀疑,很容易验证:用两个培养皿,种上细菌,一个里面放一滴石炭酸,一个不放,培养几天,就可以看到明显区别。

到了维萨里的时代,情况出现了变化,文艺复兴带来了理性思维的新思潮:一切理论,不管谁说的,不管提出者多出名,不管听起来多有道理,首先要说明验证的方法,能够验证,能够重复得出结果,才会被承认。否则只是一个说法,而不是一个理论。

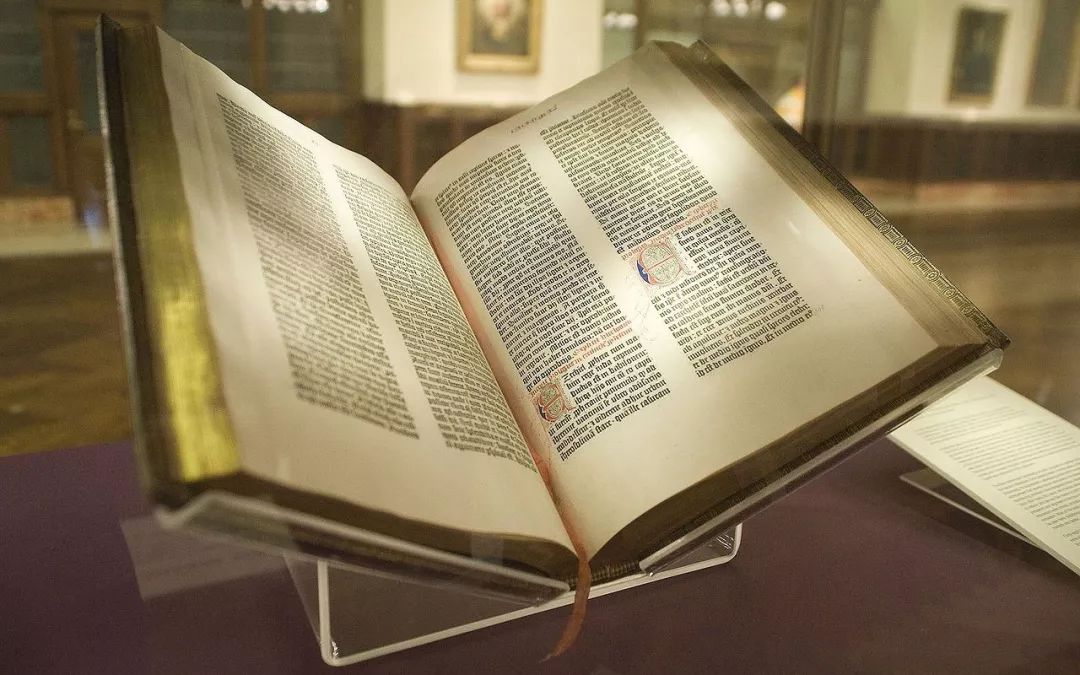

此外,印刷术的出现也加速了知识传播,书籍、期刊让从事学术研究的精英们能够互相交换信息,促发不同的视角,激发不同的思维火花。这让学术成果开始指数式增长。

1455年左右,利用活字印刷术印出的《古登堡圣经》。图源:维基百科

文艺复兴之前的欧洲,教育方法是把学生的脑子当成一个桶。桶里装的或许是前辈大师们建立的知识,但学生的思维只能在这个桶里面游走,一旦面对桶外的世界,他们就陷入茫然。

文艺复兴之后,质疑精神和理性思维越来越强烈,于是教育方法开始转变,目标是把学生的脑子当成一艘船,然后让他们自己到未知的知识海洋里去探险。

维萨里是一个及时跟上了时代的人,所以他不迷信权威。

当时医学界几乎人人都把盖伦奉若神明,盖伦的的理论就是绝对真理。盖伦以狗为解剖对象,发现肝脏分为五叶,于是推得人类的肝脏也是五叶,并写进著作,但实际上人的肝脏只有两叶。到了维萨里那个年代,已经允许教授对处死的重刑犯做人体解剖,他们能够看到肝脏是什么样子,但大家仍然众口一词地说人的肝脏是五叶。因为,在他们看来,盖伦是绝对不可以冒犯的权威。

在这种氛围下,如果有人胆敢说人的肝脏不是五叶,需要承受极大的舆论压力。但维萨里还是站出来说了,冒天下之大不韪。而且,最后他赢了。

维萨里痴迷于人体解剖。他在巴黎大学学医时,学校只允许教授级别的人解剖人体,但维萨里对解剖非常熟悉,与教授的水平不相上下,所以教授特许他自己动手解剖尸体。得到这个权利后,为了研究人体解剖,他把一具尸体带回自己的寝室里,每天解剖一部分,仔细研究所有细节。这具尸体在他寝室里放了多久呢?十五天。那时候可没有冰箱。

等维萨里自己成为教授,甚至带动了一波偷盗尸体的犯罪潮。我讲一个书里没写的故事。

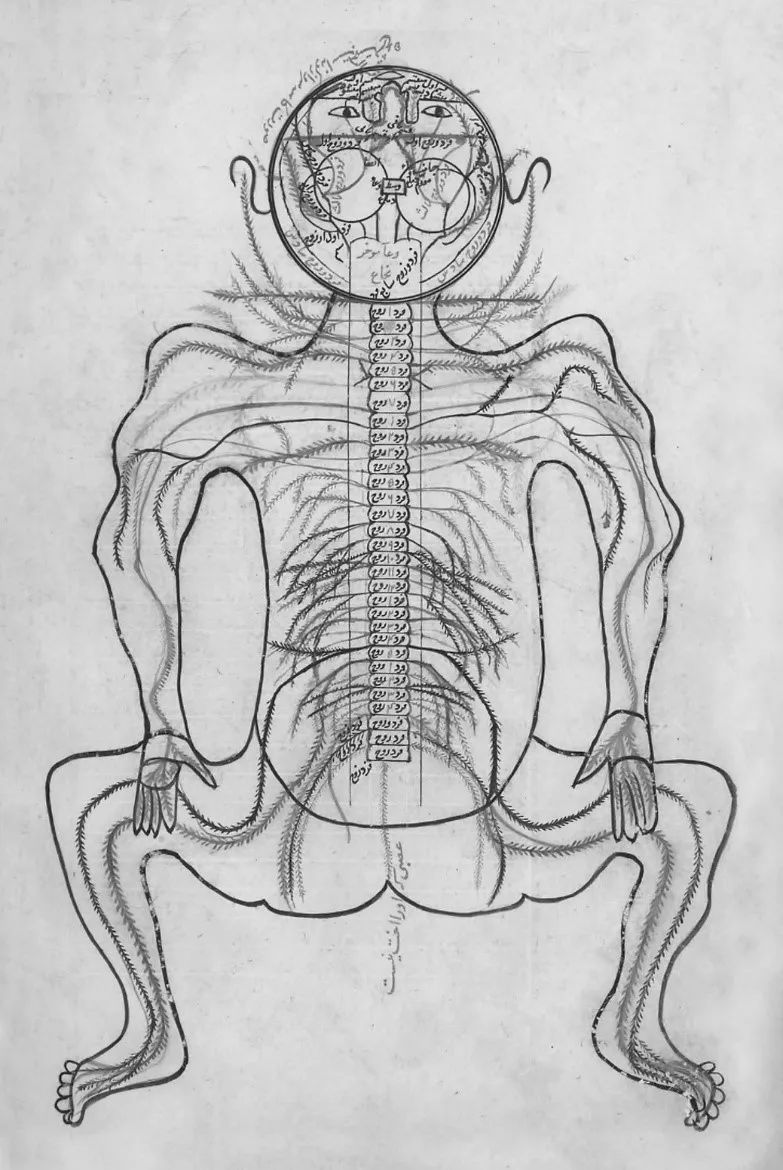

维萨里之前的解剖书几乎没有图,就算有图,如果不仔细看,你不会觉得画的是人,可能会以为是个蛤蟆,这种书对学解剖没有任何帮助。

中世纪阿拉伯医书里的解剖图

维萨里《人体结构》中展示肌肉层次的插图。选自《天才永生:维萨里与实证解剖》内页

而维萨里的解剖书,插图比较写实,学生看后觉得神奇,认为跟这样的老师能学到东西。维萨里倡导的学习方法就是鼓励学生自己动手解剖尸体,但因为尸体有限,而且只有教授才能做解剖给学生看,当学生的如果急着想学习,就只能想办法去偷。

有人偷偷配了校园附近墓地的钥匙,发现有新下葬的人,就带着一身校服(一个方帽和黑长袍)和一瓶酒,晚上溜进去。偷到尸体后先罩上校服,再往肩膀上喷上点儿酒,然后一左一右两个学生架着尸体往学校拖,万一给人看到,就说这哥们儿喝醉了。

这属于犯罪,为了少惹麻烦,他们一般只偷流浪汉和妓女那种无主尸体。但随着医学生对尸体的需要量越来越大,就形成了一个黑市,有些人靠卖尸体为生,甚至打死流浪汉,直接把尸体卖了。

这就是当年进行人体解剖研究的局面。

回顾维萨里的研究历程,我们可以看到,坚持用自己的眼睛去看、自己动手检验才是维萨里实现突破的关键。维萨里堪称天才,十五岁就进大学,但才气不是最重要的,最重要的是他领先世人、直追盖伦的思维方法。

我的一点体会

最近几十年,中国经济发展很快,中国产品走向世界各个角落,这当然说明了我们的生产能力,也足以让人自豪。但同时,或许我们必须保持清醒,现在的世界上中国制造的物质产品很多,但中国创造的知识产品有多少呢?

要知道,我们国家制造的这些产品绝大多数都不是单凭简单体力劳动就能生产的,而必须以科学思想和现代工业技术为基础,而这些思想和技术从哪里来?

现代科学大约从十五世纪开始发展,而现代科学的研究成果,实话实说,绝大多数都来自西方。我们可以做一个思维实验,假如在当前的中国社会里把所有来自西方的知识产品都去掉会怎么样?

电力,以及所有用电的东西,电灯、电视、电脑、手机等等都去掉;现代医学,包括疫苗和抗生素等等都去掉;钢筋水泥建筑、塑料、化纤去掉,大学教育去掉,飞机去掉,汽车去掉,自行车也要去掉——自行车是英国人发明的。

那我们还剩下什么?

目前我们还能从先进国家直接“借鉴”科研成果,但这毕竟是被动的。国家之间的竞争不可避免,也会永远存在,将来的我们将以什么样的姿态立足于世界?

中国人不是没有人才。有才的人,如果处在鼓励创造性思维的环境,研发能力不差,比如杨振宁、李政道,他们做出的业绩都是世界级的。但同样是有才的人,如果环境氛围压制批判思维和创造思维,那么很可能我们还是只能靠“借鉴”和“引进”过日子,这绝对不是一个理想的局面。

写过这套书里的人物故事,我有一个很深的体会,要做出创新,做出重大发现,才华不是第一位的,思维方法才是最重要的,而思维方法又和人物所处的历史条件和社会环境大有关系。

就像老六说的,维萨里的故事是时势造英雄、英雄又造时势的故事。

盖伦之后、维萨里之前的学者,只是对盖伦盲目崇拜,机械地照搬盖伦理论的字句,他们并没有学到盖伦身上最有价值的研究方法:比如要自己动手解剖,探索医学知识;比如个案不能说明问题,要重复检验之后再下结论。

如果他们有这种意识,也会有机会做出自己的发现。可惜中世纪的欧洲,宗教一统天下,钳制人的思想,压制自由探索,导致人们普遍缺乏质疑和探索精神,也就让大家在一千多年里停留在原地,将大师的著作奉为神谕,只字不敢更改。

维萨里指出盖伦的几百个错误,这在形式上是否定了盖伦,所谓打死师傅,但如果盖伦能够复活,看到维萨里这么做,他很可能不会愤怒,而是感到欣慰,因为维萨里才是他治学思想的真正传人。我认为,盖伦这种级别的大师,应该会有这样的气度和魄力。

而且,不仅是盖伦和维萨里,我在书中写到的十四位大神,最大的共同点就是质疑精神和理性思考。

苏格拉底被许多人认为是智慧的代表,他虽然每天在广场上对一些学生发表各种讲话,但并没有教给学生什么现成的理论,学生每说一句话他就会追问:你这么说有根据吗,你认为靠得住吗,你听谁说的,你怎么证明这一点?他没有教任何理论和教条,只教学生怎么去质疑,怎么去批判性地思考。

如果用一句话总结苏格拉底的教学方法,那就是他教会学生质疑:不管说话的人多么有身份,不要盲目采信。

我写“医学大神”,只是把我觉得有价值、有趣味的东西跟大家分享。书中呈现的是故事,是历史,并没有机会表达我的观点,用老六的话讲,就是摆事实,不讲道理。但今天不一样,我谈了很多我在写作中得到的体会,也谈了不少我自己认同的观点。

我并不奢求天下人都跟我观点相同,但我把故事、历史和这些人物分享给大家,对我自己来说是美好的经历、生活的乐趣,如果同时能让大家有所启发,认识到科学与理性的价值,也能批判性地对待别人——别管是任何人的观点,我也会极为高兴。

相关阅读:

这九十万字,身体需要,头脑更需要

因为他们的故事在这里

那些救过我们生命的人,都度过了怎样的一生?

▲

本文作者:朱石生

文字整理:杨运洋·读库编辑

阅读原文