项羽的帝业:分封只是称帝三步走中应时势的权宜,但封诸侯后输掉了灭诸侯之战

时间:2020-01-08 21:41:21 热度:37.1℃ 作者:网络

在秦朝和西汉之间有一个极短暂的朝代叫做“西楚王朝”,它的创立者就是力能扛鼎的项羽,但这个王朝在历史上并未得到应有的承认,反倒被认为是开了分封制的历史倒车。那么项羽搞分封真是心甘情愿的个人喜好吗?如果在事后给项羽一个说话的机会,他极可能会吐出一大滩苦水。而在他之前的陈胜、吴广如果也能得到一个说话的机会,则很可能会出现一个苦水成河的场面。

01 项刘二人的帝业为何都绕不开“分封”这个坎?

几百年后的曹操有一句台词是“设使天下无有孤,不知当几人称帝,几人称王”,这句话说到了陈胜、项羽们的心坎上,正因为秦朝大乱后意欲称王称帝的人太多,这才不得不以分封来摊薄竞争压力,实在是为了适应时势的需要。

陈胜、吴广首举反秦义旗、打出“张楚”国号后,迎来的并不是天下云集响应、赢粮景从的盛况,而是六国旧地如雨后春笋般自立而起的王侯们,秦朝的一统在短时间内又变成战国的那种四分五裂,六国旧地中楚、赵、燕、齐、魏都出现了自行恢复王号的割据者。

当时这种形势下陈胜的策略是“主力西征,偏师略地”,西征的目的是向西攻击关中以灭秦,略地的目的是跟各地的割据势力抢地盘。但结果相当悲催,派去“略地”的兵将或是失败被杀,或是拥兵自立,或是投奔他主,而陈胜、吴广则相继在西征途中兵败身死。

这种群雄扰攘的局面直至灭秦之后都毫无改观,彼时自巨鹿之战中崛起的项羽所选择的办法是顺势而为,干脆自己来主持这样一场诸侯分封,而这便被认为是他决意将国家恢复为秦统一前的割据局面,指责他是开历史倒车的倒退行为。

但设身处地从项羽当时的情势来看,暂时的分封或许并不失为一个好办法。后人冯钝吟有感于项羽的无奈选择而曾说:“秦已灭,则患在诸侯。尽徙故王王恶地,羽之谋也。此亦有不得己者,但不知桓、文处此当何如耳!”言下之意即项羽的选择并无大错,即使雄略的齐桓公、晋文公在世也未必有更好的办法。

秦王横扫六国依靠的是嬴姓数代人积累下来的强大硬实力,而项羽赖以崛起的“巨鹿之战”则恰恰暴露了他实力的不足。

“巨鹿之战”的背景是楚、齐、魏等复国割据势力遭到秦王朝的强力打击后,燕赵等地的反秦武装成为秦军镇压的新目标。当时赵国张耳、赵歇丢失邯郸逃往巨鹿,被秦将王离的二十万大军围住。而秦将章邯则率另外二十万大军在外围阻击数十万诸侯联军,项羽的队伍也是联军之一。

各怀心思的诸侯联军在小规模试探性攻击失利后,便与章邯的大军开启了瞪眼模式的僵持,只有项羽带着他的队伍一头扎进包围圈中,从秦军最薄弱的补给线打起,用两个月时间坚持向巨鹿靠拢,最终以少胜多打垮了王离的饥饿之师。

项羽之所以能在巨鹿打赢兵力远胜于己的王离,一个重要的原因就是外线章邯的大军意在监视诸侯联军,而没有参与内线的作战,甚至在发现王离的补给线出现问题后,也没有全力为他恢复补给线。

所以至少在名将章邯看来,项羽的队伍远远不是诸侯联军的主力,事实上项羽手上兵力只不过四五万人,在数十万诸侯联军中并不突出。这就是说,项羽远远不具备秦王灭六国那样的绝对实力,他面对当时诸侯割据的局面并不存在能以自身力量军事解决的选择。

再看看后面的刘邦,他在打赢楚汉战争后的力量是强于当初的项羽的,但他仍旧分封多位异姓诸侯王,据《汉书》记载这甚至被列为他应加尊号的功德之一,诸侯们的劝进是这样说的:

“大王(指刘邦)先得秦王,定关中,于天下功最多。存亡定危,救败继绝,以安万民,功盛德厚。又加惠于诸侯王有功者,使得立社稷。地分已定,而位号比拟,亡上下之分,大王功德之著,于后世不宣,昧死再拜上皇帝尊号。”

可见当时的刘邦即使拥有了以军事手段解决割据的力量,但他在政治上也付不起做此选择的代价,而不得不仍旧实行逆秦制而为的分封。刘邦能以分封开创帝业,但项羽拥有的力量和所处的境况,则决定了他不可能通过分封直接求取帝业,只能先求得一个霸业,而这则使他招致只想做一个春秋式霸主的指责。

02 项羽为开创帝业找了一个跳板并制定三步走路线

皇帝的位子自然是谁都想坐的,正如那句台词中描绘的意境——“要不为了这点特权,谁愿意做官啊”,而皇帝则是最大的官、有最大的特权。

秦亡之后群雄割据的局面下,项羽的军事实力和政治声望都不支持他直接坐上帝位,但“将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出”的项羽显然已有了“假天子以令诸侯”的权势,所以他所主持的分封给了自己一个独特的称号——霸王。

他就此开创了属于自己的霸业,这自然是日后登上帝业的绝佳跳板。但人们在这里对项羽还有一个误会——认为他定都彭城是目光短浅和虚荣炫耀。实际上,定都彭城有着他自身的战略考量,而并不是“锦衣夜行”、“沐猴而冠”这种更具传播效应的戏说。

彭城在今江苏徐州,那个时代建都彭城的弊端固然不少,但有利的方面也同样很多。首先是经济优势,彭城靠近产粮区,生在东南富庶之地的项羽很难被所谓的“关中肥饶”所打动,定都彭城在“给饷馈,不绝粮道”方面不存在难度。其次是当时天下之争主要在潼关以东的旧六国之地,而关中地区则属偏居一隅,所以项羽“背关”建都有积极进取的一面,而不是据关险封闭自守。第三,项羽掌控着入关通道,西进关中路线上的河南王、韩王、塞王等人地盘小、力量弱,经由其地的函谷关、荥阳一线入关通道对项羽而言是唾手可用。

事实上,四肢发达的项羽作为兵学流派“兵形势”代表人物的头脑并不白给,他为开启帝业而扫除障碍的做法,就有着值得称道之处。著名历史学家、北京大学教授田余庆在30年前所写的《说张楚——关于“亡秦必楚”问题的探讨》一文中,就精彩地总结了项羽谋求帝业的三步走路线。

第一步是把秦始皇所开创的帝业保全下来,项羽的做法是“把楚怀王升格为楚义帝,以楚帝代替秦帝的法统地位,并就此承认帝业的合法性”。秦朝的残暴坏了皇帝的声誉,把一个傀儡推上前台用以消除负面影响,让世人继续接受帝业的合法存在。而暂居西楚霸王的自己,以诸侯盟主的风头自是天下万人之上、皇帝一人之下的近水楼台之人。

那么顺理应当的便是第二步——虚帝位以待。后世的朱元璋在大业将成之时,在他头上坐着皇帝之位的是小明王韩林儿,结果韩林儿在被接驾的途中溺亡,由此做成虚帝位以待的局面。在这种事上项羽算得上是朱元璋的老师,“他徙义帝于郴而又杀之,这样就使楚帝名号暂时空悬起来”,使自己有了操作空间。

项羽干这两步时牢牢占据主动,这两步走的相当得心应手,第三步如何走则要伺机而动,但并不是说非要把割据势力全部扫除才能加皇帝称号,而是要做好善后、稳定局势,再找几个亲信诸侯上书劝进,变霸业为帝业自然水到渠成。至于削夺藩国这样的事情,大可以在当上皇帝之后再慢慢来做,刘邦对异姓诸侯王不就是这么干的嘛,他的子孙对本家诸侯王也是这么干的。

但是项羽还没有得到迈开这一步的机会,“形势就急逮变化,自己立刻由主动变为被动,作楚帝的机会也永远消失了。”

03 项羽帝业之路的真正失误不是分封之形式而是内容

对于为什么要搞分封,《史记》用项羽的口吻组织了一套说词:“天下初发难时,假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事,暴露于野三年,灭秦定天下者,皆将相诸君与籍之力也。义帝虽无功,故当分其地而王之。”

分封的本意是对胜利果实的分享,其目的是通过对利益的友好分配来达到一种安定祥和的局面,夏商周就大体是这种裂土分封而建国的模式。但项羽主持的这次分封,却并未是如他所说的那样论功行封,他没有把实现安定祥和作为目的,而更像是冲着制造矛盾、制造冲突去的。

首先是对刘邦的分封,按照当初楚怀王“先入定关中者王之”的约定,本来刘邦应是最容易封的一个诸侯,也是最容易服众的一个分封。但是项羽偏偏在刘邦的分封中制造出满满的敌意,他违背“怀王之约”将关中分为四国,将关中秦地分封给章邯、司马欣、董翳三个秦朝降将,只把将汉中、巴、蜀封给刘邦。章邯等三人皆是战败后投降项羽算是项系的人,他们得以分享秦地的原因显然是项羽期望用他们围堵刘邦。

对刘邦的分封虽然牵扯到楚国内部怀王与项羽之间的派系斗争,但是包括刘邦在内的诸侯王们并不见得对楚怀王有多大的忠诚。无论是为了打压怀王还是打压刘邦,对关中如此分封的所得都不见得能大于所失,反而让世人见识了项羽为人的寡薄,在人心中种下了动乱的种子,而随后项羽对待韩王成的方式更加深了时人的这种印象。

在《史记》相关篇章的记载中,“韩王成以良从汉王故,项王不遣成之国”,“韩王成无军功,项王不使之国,与俱至彭城,废以为侯,已又杀之”,韩王成因为跟刘邦走得近,项羽借口没有军功而不允许他前往封地,竟把他带到彭城杀死了,然后另封亲信郑昌为韩王,但郑昌最后的选择是投降刘邦。

此外,项羽又通过对赵地、燕地、齐地的分割来制造了三组复杂的矛盾。他把原先的赵王歇徙为代王,然后把赵地分割给河南王申阳、常山王张耳、殷王司马卬。而对于燕地上的燕王韩广,项羽借口韩广手下大将臧荼功劳大,把韩广迁为辽东王,封臧荼为新的燕王。齐地的分封更复杂,项羽把原先的齐王田市迁为胶东王,改封田都为新的齐王,并另封田安为济北王,而让齐地的实力派田荣一无所获。

这三组矛盾的爆发直接导致形势急骤变化。成安侯陈馀发兵攻打常山王张耳,收复赵地并从代地接回赵歇复立为赵王。而战败的张耳并没有投靠封他为王的项羽,而是归顺了汉王刘邦。新燕王臧荼与旧燕王韩广之间也同样爆发了火并,臧荼攻杀韩广把辽东的地盘也据为己有,他后来在楚汉之争中同样倒向了刘邦。齐地的矛盾冲突牵连更大,实力派田荣对项羽的做法极为不满,他追杀了被迁为胶东王的田市,吓走了被封为新齐王的田都,然后自立为齐王,接着火并了济北王田安,成了真正的三齐之王,并成为第一个起兵反抗项羽的诸侯王。

虽然实行分封是时势的必然要求,但这样的结果显然出乎了项羽的预期,也肯定不是分封这一形式的必然结果。夏商周的大分封有着以血缘宗法为纽带的内在统一性,而项羽的分封则更像是形式上对竞争对手的恶意收编,对其统一性的维护只能依靠自身的军事实力,这大概是项羽在分封中分寸错乱、惹出大祸的本质原因。

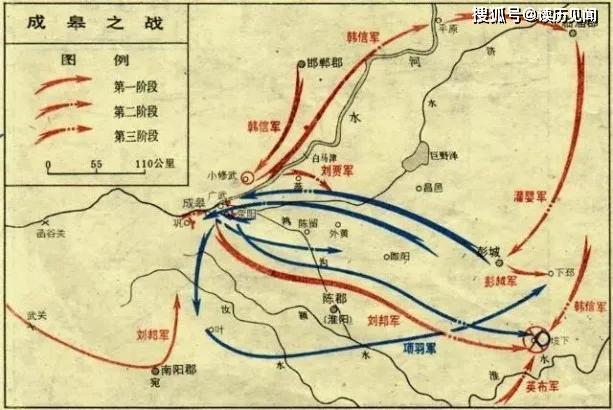

随着潍水之战、成皋之战的一败再败,项羽所分封出的这个激化矛盾的不稳定利益格局,最终使坐拥富庶之地的他陷入到诸侯离弃、兵少食尽的绝境。但错不在分封,分封好比是项羽和刘邦都不得不用的一个水壶,项羽在壶中装入了祸水。