Cell Metabolism:中国科学技术大学熊伟等团队合作发现暴饮暴食的潜在原因

时间:2023-11-08 20:44:27 热度:37.1℃ 作者:网络

暴饮暴食症(ODs)是当今社会普遍存在的问题,通常由饮食史和压力引起,其病理机制尚未明确。

近期,中国科学技术大学熊伟、上海交通大学陈珏及安徽医科大学李敏共同通讯在Cell Metabolism 在线发表题为“Microbiota-gut-brain axis drives overeating disorders”的研究论文,该研究发现肠道微生物群的改变是导致OD小鼠和神经性贪食症(BN)患者过量摄入美味食物的原因。

暴饮暴食症(ODs)患者通常表现为对美味食物的渴望。对暴饮暴食控制的减少通常会导致对高能量和美味食物的过度偏好,同时在短时间内过度进食,可能会严重影响身心健康。饮食和压力是ODs发展的两个最重要的因素。由压力和节食史引起的类似暴饮暴食行为在受过训练的动物中也有发现。暴饮暴食行为动物模型的发展受到Bart Hoebel职业生涯的影响,主要关注进食、强化和调节这些过程的神经机制。啮齿类动物模型被广泛用于提高对ODs的认识,其表现与DSM-IV中对暴饮暴食行为的描述一致。这些动物间歇性地比平时吃更多的食物,并且对美味的食物有强烈的偏好,压力触发了这种享乐性的进食行为,而不是饥饿。

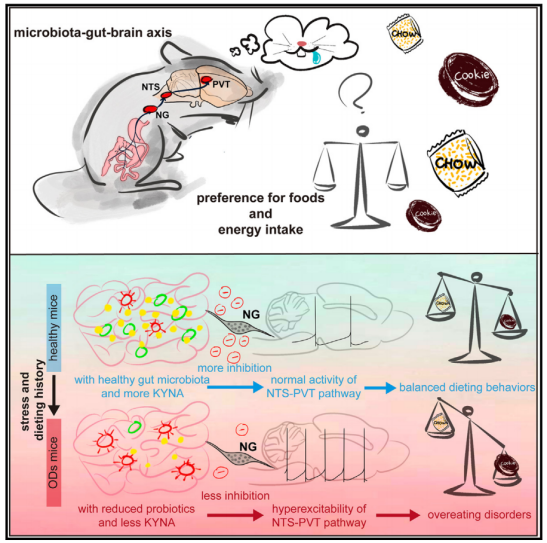

进食障碍通常以进食行为的显著变化为特征,如味觉偏好和热量摄入。尽管享乐性饮食的神经机制和概念还有待进一步探索,但近年来已经有许多关于饮食调节和偏好的研究。进食行为受不同脑核的调控,如弓状核(ARC)、丘脑室旁核(PVT)、孤束核(NTS)和终纹床核(BNST)。在人体研究中,在被动观看食物图片时,ODs患者的几个核也表现出过度活跃。然而,与ODs相关的特定神经回路仍不清楚。

机理模式图(图源自Cell Metabolism )

先前的研究表明,代谢障碍可能涉及中枢神经系统调节和外周器官向大脑信号传递的不平衡。多项研究表明,人类ODs的肠道微生物群发生了显著变化。最近的研究表明,来自胃肠道的信号可能影响特定的大脑功能和相关行为,包括与食物摄入和偏好有关的行为。此外,越来越多的人认识到肠道微生物群可能通过微生物-肠脑轴以非常强烈的方式调节宿主的行为,如能量收集。值得注意的是,肠道微环境和中枢神经系统活动都受到急性应激和节食史的影响。然而,肠道微生物与OD中大脑之间的详细关系仍未得到研究。

该研究发现,压力与节食史相结合会导致肠道微生物群和肠道代谢发生显著变化,从而解除肠道迷走神经末梢的抑制,从而导致随后通过迷走神经、孤立束核和丘脑室旁核的肠-脑轴过度激活。益生菌普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)的移植或关键代谢物的膳食补充剂可恢复肠-脑通路的活性,从而减轻OD症状。因此,该研究描述了微生物-肠-脑轴如何调节能量平衡,揭示了OD的潜在发病机制,并提供了潜在的治疗策略。

中国科学技术大学生命科学与医学部博士后范思佳、郭薇薇为本文共同第一作者,中国科学技术大学熊伟、上海精神卫生中心陈珏和安徽医科大学李敏为本文共同通讯作者。上海精神卫生中心彭素芳、中国科学技术大学尹浩与冯艾荣参与了合作研究。

原文链接:

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(23)00335-2