西南医科大学肖金刚教授/四川大学林云锋教授团队《AFM》:协同促成骨和抗凋亡框架核酸复合物预防糖尿病骨质疏松症

时间:2024-03-15 19:00:35 热度:37.1℃ 作者:网络

糖尿病骨质疏松与晚期糖基化终末产物

糖尿病(Diabetes mellitus,DM)是一类以血糖升高和晚期糖基化终末产物(Advanced glycosylation end products,AGEs)异常累积为特征代谢性疾病。糖尿病骨质疏松症(Diabetic osteoporosis,DOP)是糖尿病患者常见的并发症之一,临床表现为全身骨量减少和骨质流失,严重时还会导致患者病理性骨折,威胁糖尿病患者全身骨骼健康。骨组织中AGEs的异常升高抑制骨髓间充质干细胞(Bone mesenchymal stem cells,BMSCs)的成骨分化,导致糖尿病患者骨量丢失和骨质疏松。在富含AGEs的环境中增强BMSCs的成骨分化能力可以改善DM的骨健康,预防DOP的发生。

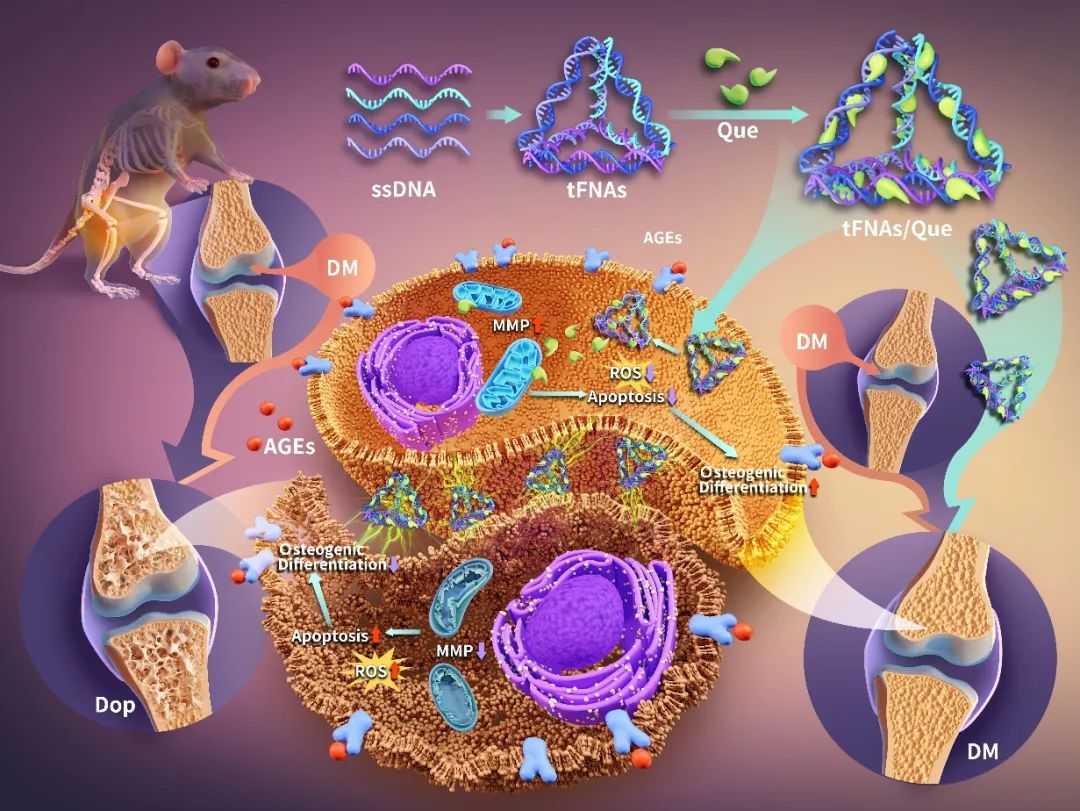

近期,西南医科大学附属口腔医院肖金刚教授团队和四川大学华西口腔医学院/口腔疾病研究国家重点实验室林云锋教授团队联合在《Advanced Functional Materials》发表题为“Synergistic Osteogenic and Antiapoptotic Framework Nucleic Acid Complexes Prevent Diabetic Osteoporosis”的工作。在该研究中,四面体框架核酸(tFNAs)与槲皮素(Que)络合形成一种兼顾两者特征的纳米药物(tFNAs/Que)。在体外,tFNAs/Que 能促进AGEs环境中BMSCs的成骨分化。在体内,tFNAs/Que可维持 DM 小鼠骨量平衡,预防骨质疏松的发生。tFNAs/Que抵抗AGEs并促进成骨的机制可能与细胞凋亡信号通路有关。tFNAs/Que具有促进成骨分化和抑制细胞凋亡的双重调控作用,为 DOP 的防治提供了新的策略。

【文章概要】

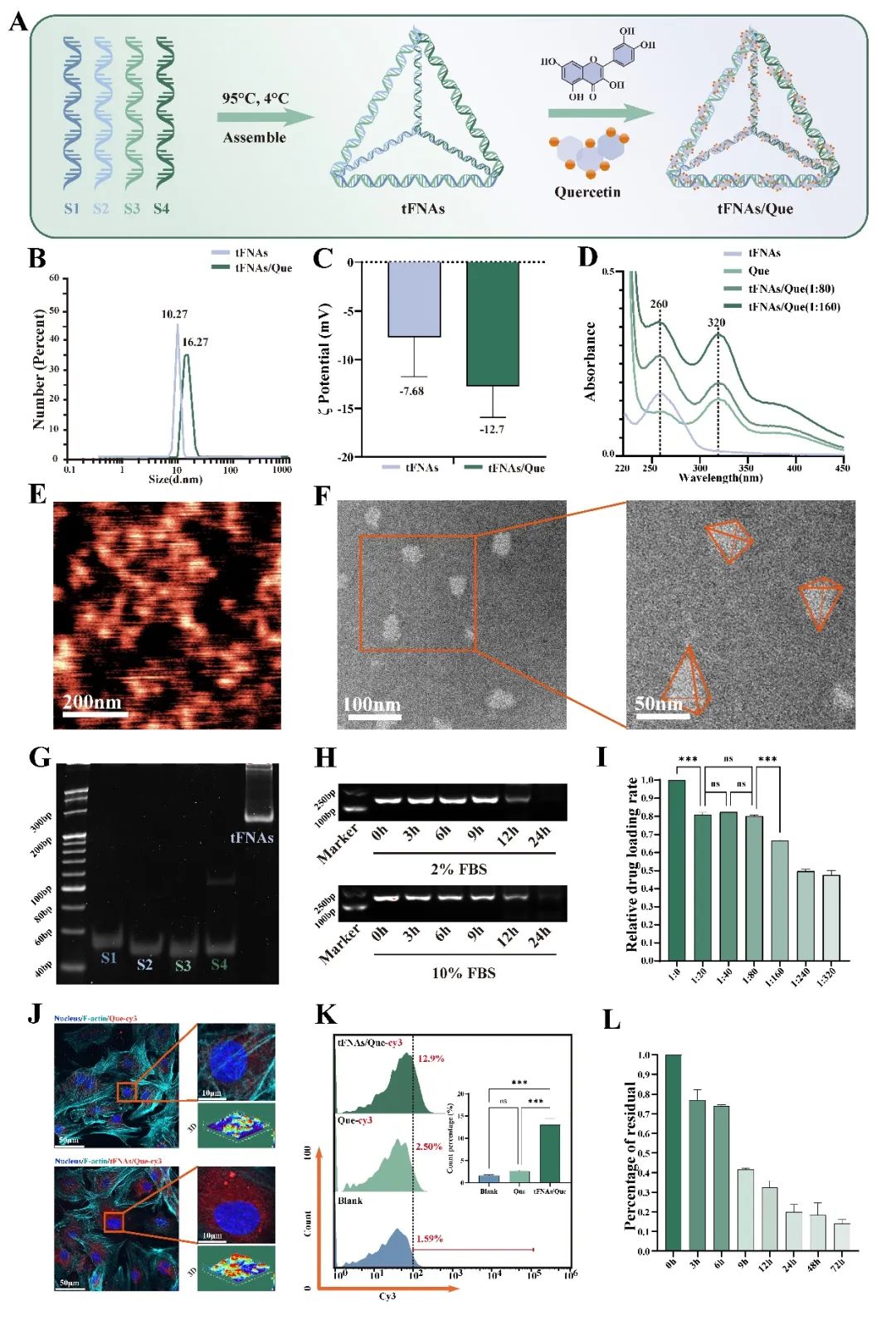

首先,作者将“一锅法”合成的tFNAs与Que络合成纳米复合物tFMAs/Que,对其表征检测发现tFMAs/Que药物粒径大小为 16.27 nm左右。相比Que,tFNAs/Que具有更佳的入胞能力,提示tFNAs/Que能提升Que的药物利用率。(图1)

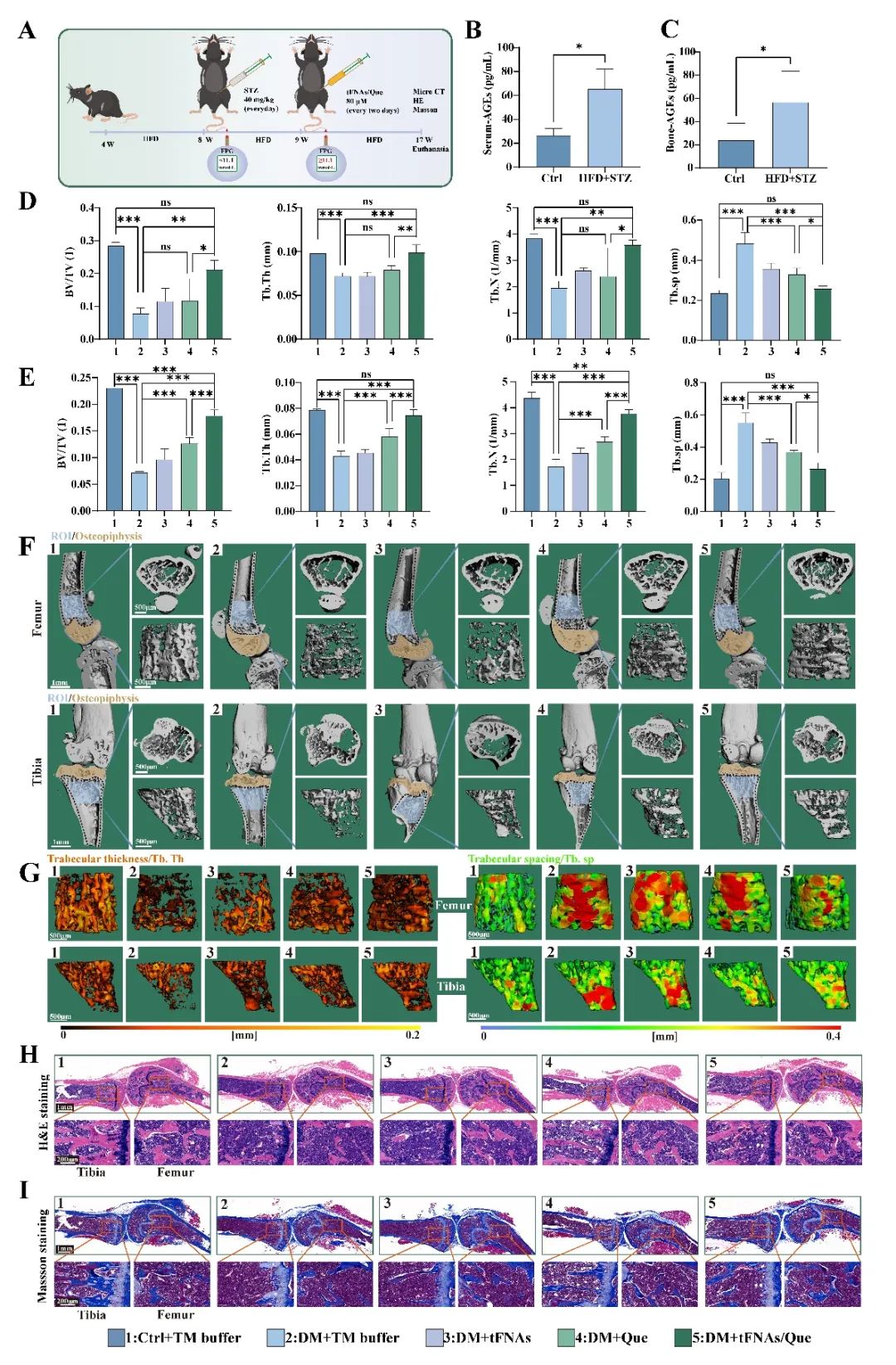

图1. 纳米复合物tFNAs/Que的合成与表征

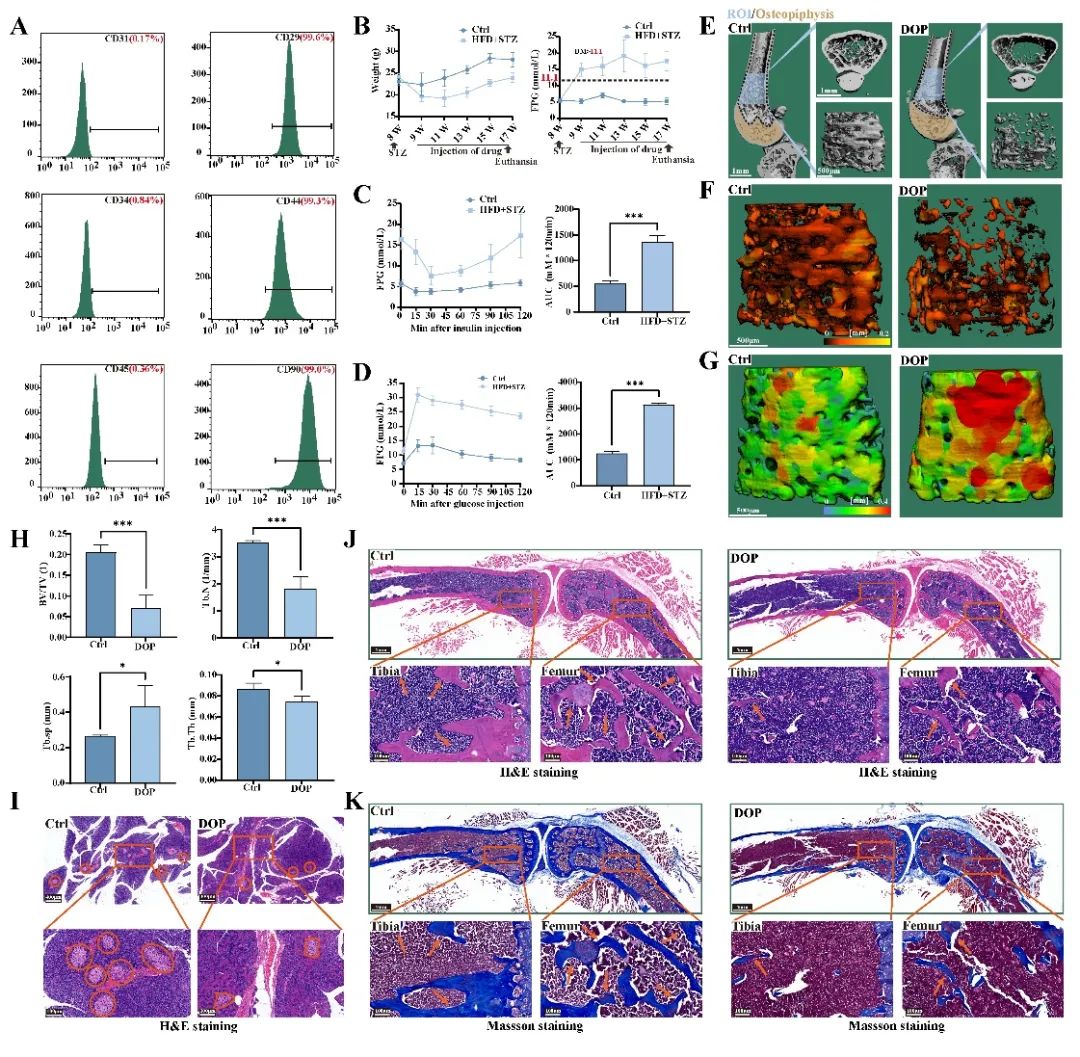

接着,作者基于链脲佐菌素(Streptozotocin,STZ)构建的DM小鼠模型(空腹血糖>11.1 mmol/L),在高脂高糖饮食2个月后,检测DOP的发生。胰岛素耐受实验、葡萄糖耐受实验和胰腺H&E染色结果提示DM模型的成功建立。Micro-CT、H&E和Masson结果都证实了DM小鼠在高脂高糖饮食2个月后会发生骨质疏松。(图2)

图2. DOP模型的建立与检测

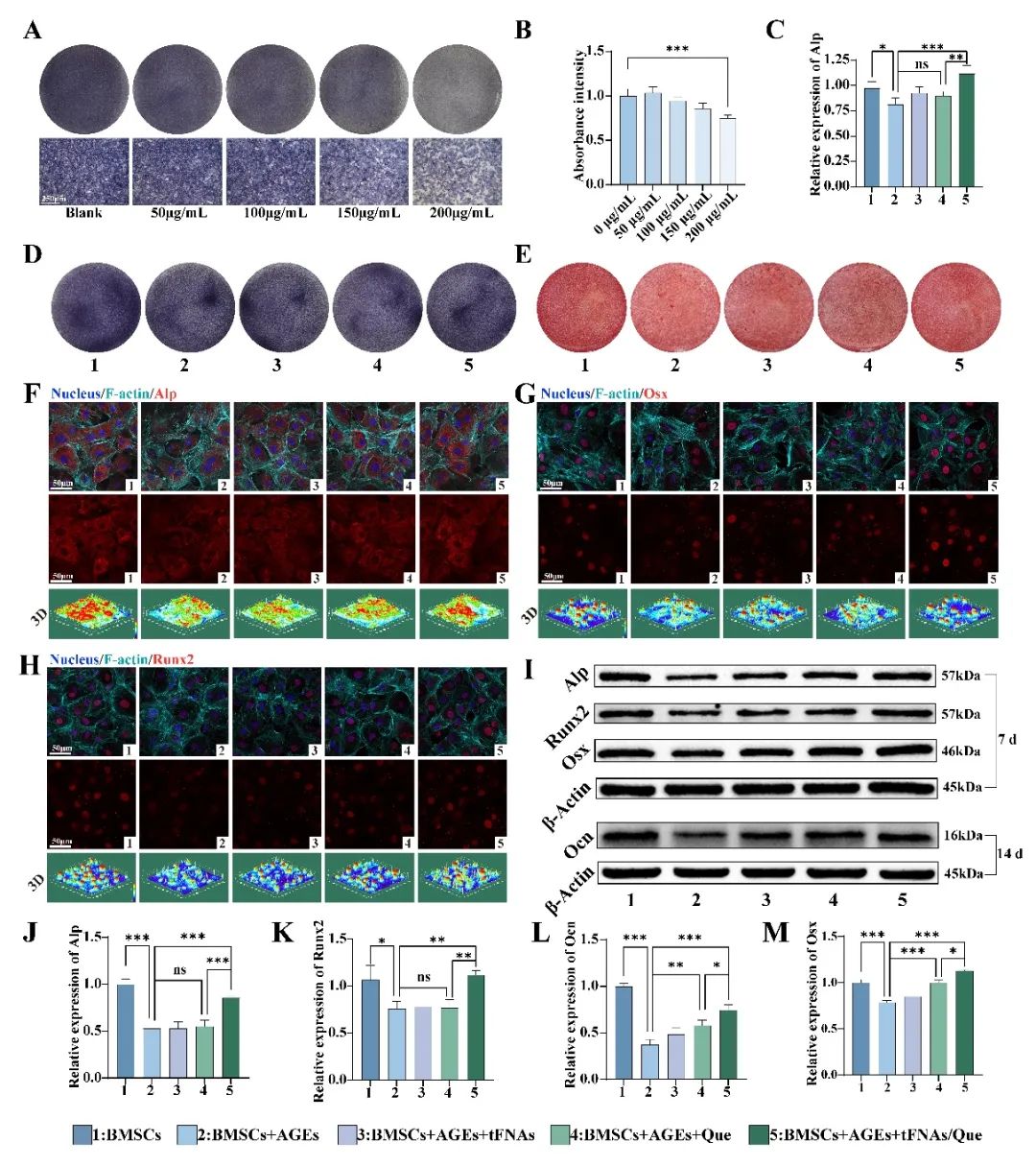

然后,作者探究了tFNAs/Que在体外对AGEs刺激下的BMSCs成骨分化能力的影响。结果表明,相比tFNAs组和Que组,tFNAs/Que组能进一步促进BMSCs表达成骨相关蛋白和成骨分化。(图3)

图3. tFNAs/Que促进AGEs环境中BMSCs的成骨分化

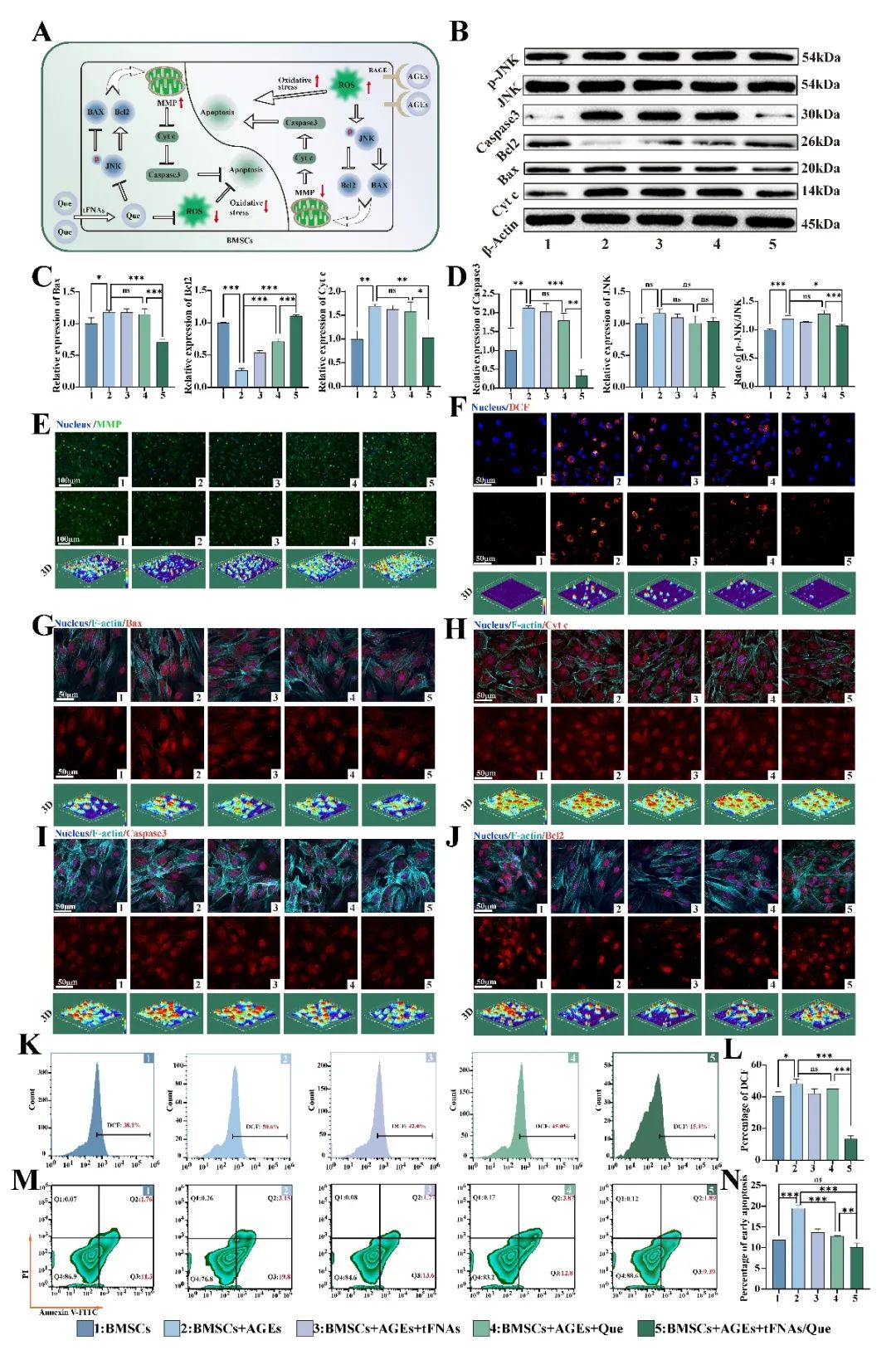

同时,作者探究了tFNAs/Que促进BMSCs成骨分化的潜在机制。结果表明,tFNAs/Que能稳定BMSCs内线粒体的膜电位、降低胞内活性氧含量,从而减少Caspase3介导线粒体途径的细胞早期凋亡,最终提高BMSCs成骨分化能力。(图 4)

图4. tFNAs/Que挽救AGEs环境中BMSCs的早期凋亡

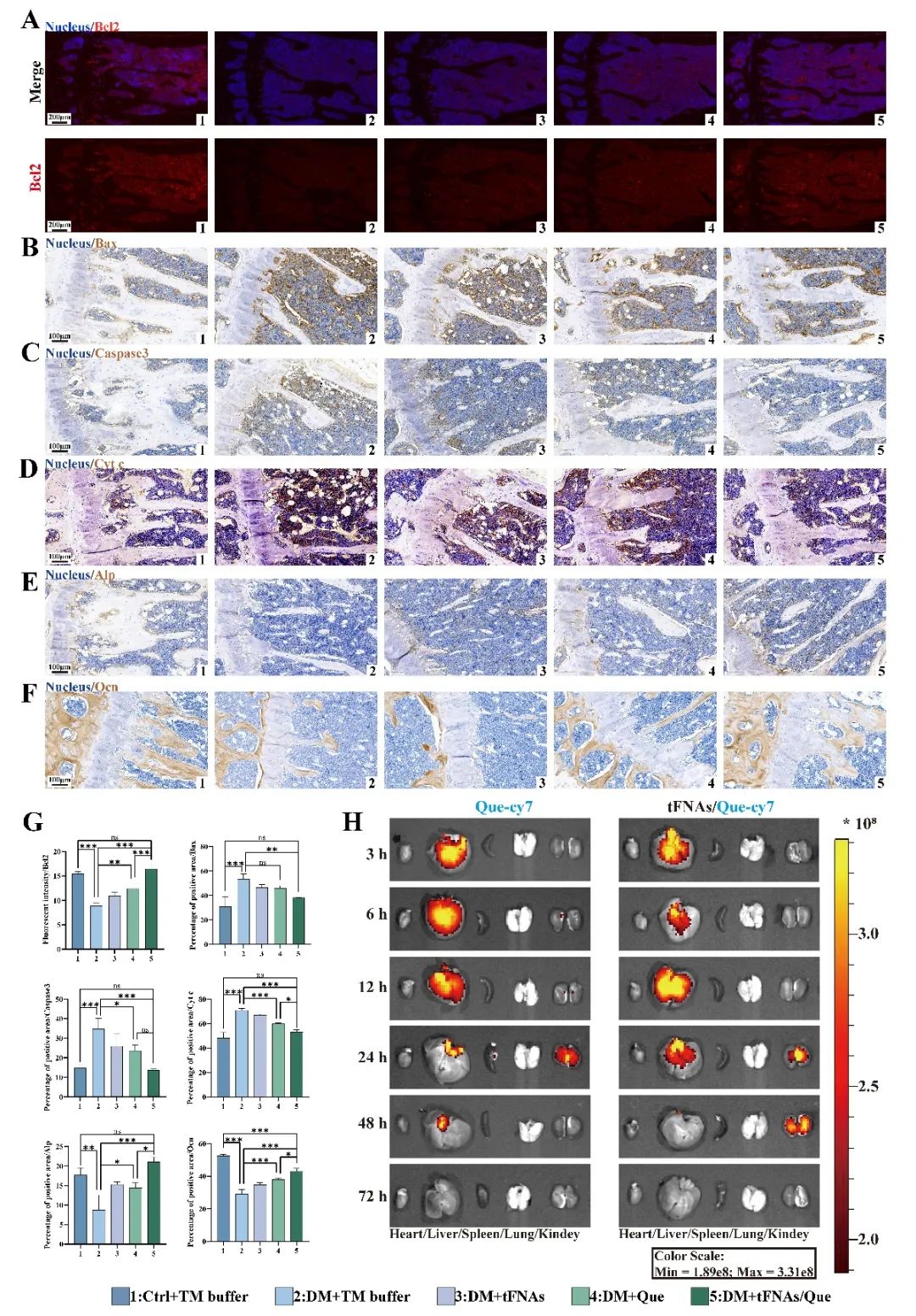

在体内实验中,tFNAs/Que显示出优秀的成骨促进作用,能防止DM小鼠骨量的流失。同时,药物毒性检测结果也证明了tFNAs/Que具有良好的短期和长期生物安全性。(图5,图6, supporting information)

图5. tFNAs/Que预防DOP的发生

图6. tFNAs/Que的体内生物学分布

【结论与展望】

综上所述,tFNAs是一类具有疾病治疗、药物递送、多重编辑和良好生物安全性的纳米药物;对此,我们设计并合成了一种纳米复合物tFNAs/Que,它在预防DOP中表现出显著的治疗效果。在AGEs处理的BMSCs中,tFNAs/ Que增强了其成骨相关蛋白Alp、Runx2,、Osx和Ocn的表达以及成骨向分化。潜在机制可能与tFNAs/Que去磷酸化JNK、调节Bax和Bcl2的平衡、降低 Cyt c和Caspase3的表达,进而调控经线粒体介导的细胞凋亡有关。虽然,tFNAs能有效改善Que的生物利用率,但Que的具体作用靶点仍需进一步探究。tFNAs/Que在预防DOP中取得了令人振奋的结果,可能是未来治疗DOP的重要纳米制剂。

西南医科大学附属口腔医院肖金刚教授和四川大学华西口腔医学院林云锋教授为该论文共同通讯作者,西南医科大学附属口腔医院柏龙为该论文第一作者。该研究得到了国家重点研发计划(2019YFA0110600)和国家自然科学基金(82370938, 82370929, 81970916, 81870746)等项目的支持。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202314789