传染性单核细胞增多症,你了解吗?

时间:2023-07-02 13:02:43 热度:37.1℃ 作者:网络

近日我院接诊一患儿,女,一岁9月,因发热5天来我院儿科门诊就诊。患儿5天前无明显诱因出现发热,最高体温39.8℃,无寒战抽搐,无拒食,曾自服抗炎退热药,疗效欠佳,经查体发现颈部淋巴结肿大无红肿及明显疼痛,无咳嗽气喘,无呕吐腹痛,无血便,双扁桃体Ⅱ°肿大充血明显,双肺呼吸音粗,未及干湿性啰音,心律齐,心音有力,未闻及杂音。

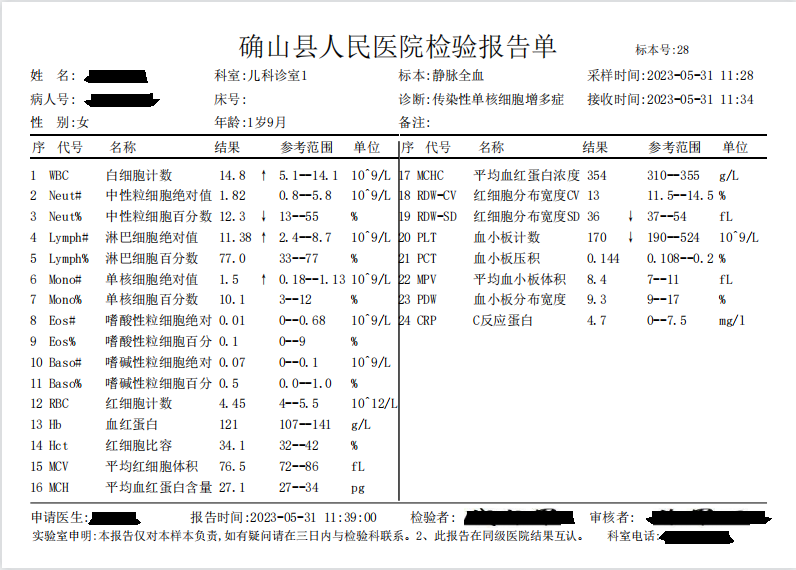

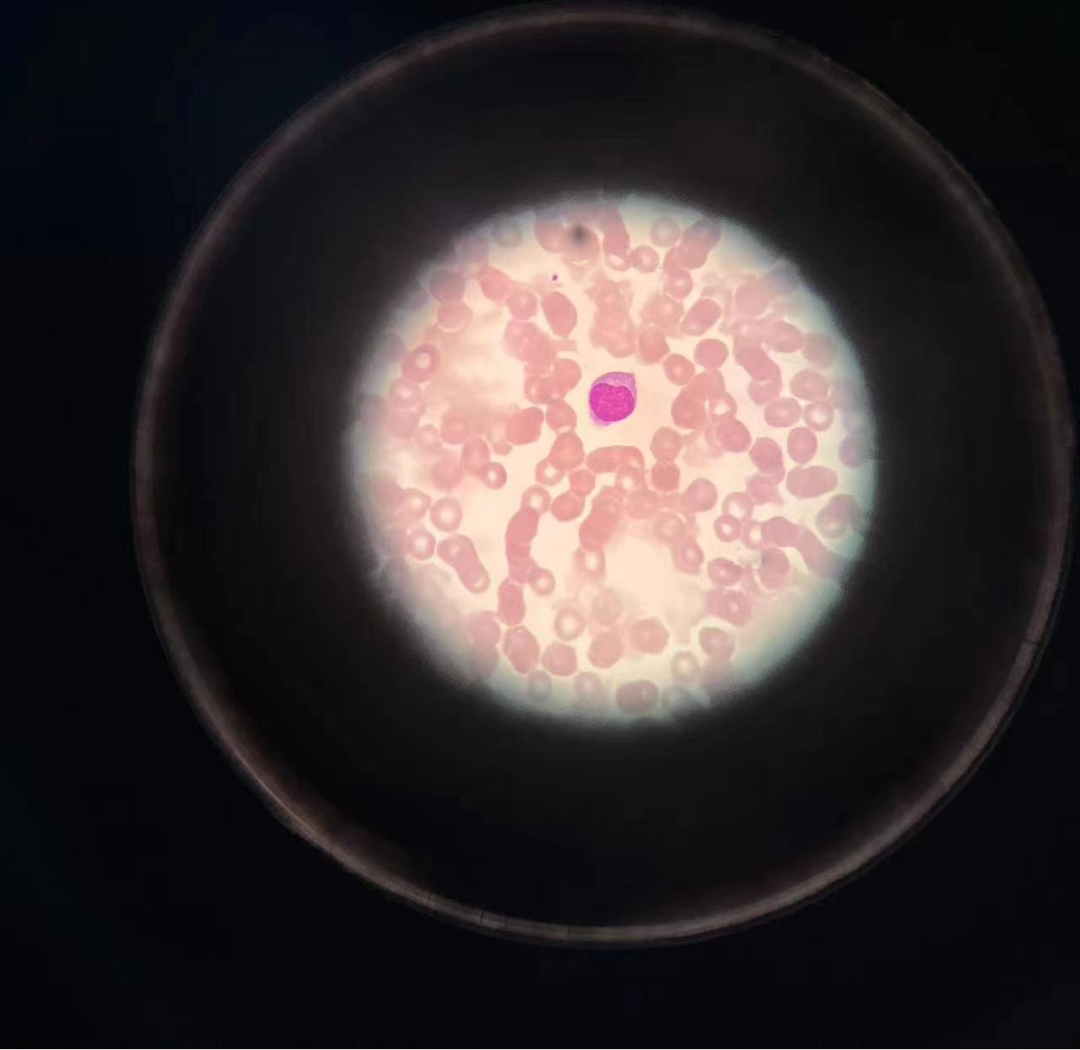

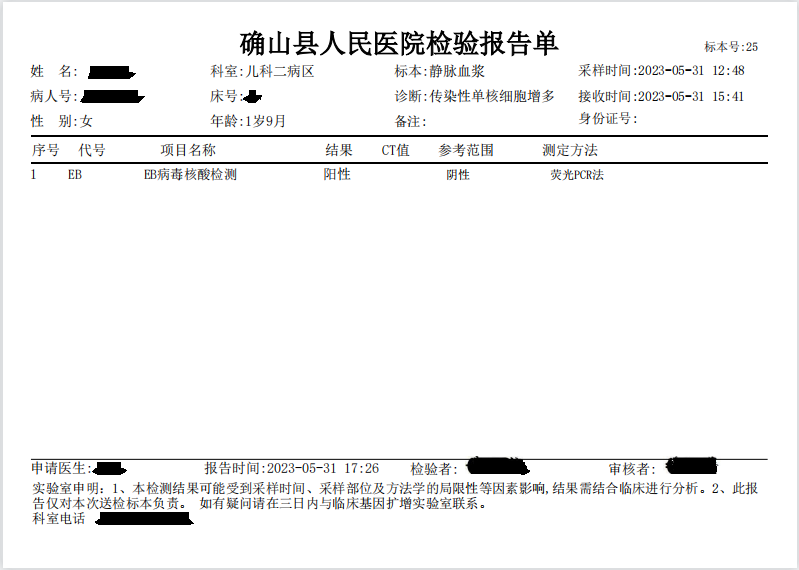

接诊医师申请血常规检查,结果出现白细胞,淋巴细胞升高,于是加查外周血细胞染色涂片检查,发现异型淋巴细胞,怀疑传染性单核细胞增多症,收入住院治疗。管床医师申请EB病毒核酸检测,结果呈现阳性。结合患儿症状及各项检查结果确诊为传染性单核细胞增多症。

什么是传染性单核细胞增多症呢?下面就有我带领大家了解一下!

传染性单核细胞增多症,是由EB病毒急性感染引起的以单个核的淋巴细胞增生为主的传染病,简称传单。典型的临床表现为不规则发热,咽峡炎(是本病的重要症状),淋巴结肿大,肝脾肿大,皮肤及黏膜出现丘疹、斑丘疹或充血。

患者多因受凉、感冒、经常熬夜等引起机体的抵抗力下降后,又感染EB病毒,从而诱发传染性单核细胞增多症。

(一)传染源

EB病毒为本病的病原,病毒携带者及病人为本病的传染源。

(二)传播途径

主要通过飞沫或经口的密切接触传播,也可通过性传播,偶可经输血传播。病毒侵入体内,经5-15 天的潜伏期后发病,病程1至数周,大多数患者能在2个月内自愈。

(三)易感人群

人群普遍易感,但儿童及青少年患者更多见。

检验诊断

血象 白细胞计数正常或增加,大多在(10~30)×109/L之间,少数可减低。病程早期中性分叶核粒细胞增多,但迅速转变为本病的特征性变化——单核的细胞增多(实为淋巴细胞),占60-69%,并伴有异型淋巴细胞。后者于疾病第 4、5 天开始出现,第7-10天达高峰,大多超过 10%。在小儿,年龄越小,异型淋巴细胞阳性率越高。白细胞增多可持续数周或数月。红细胞、血红蛋白和血小板多为正常。

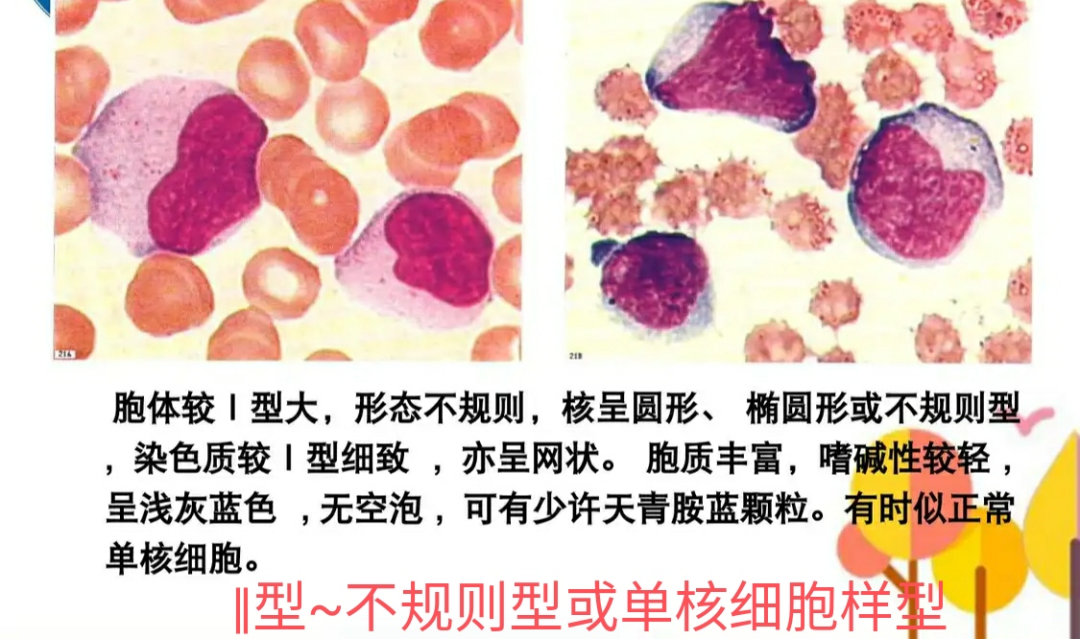

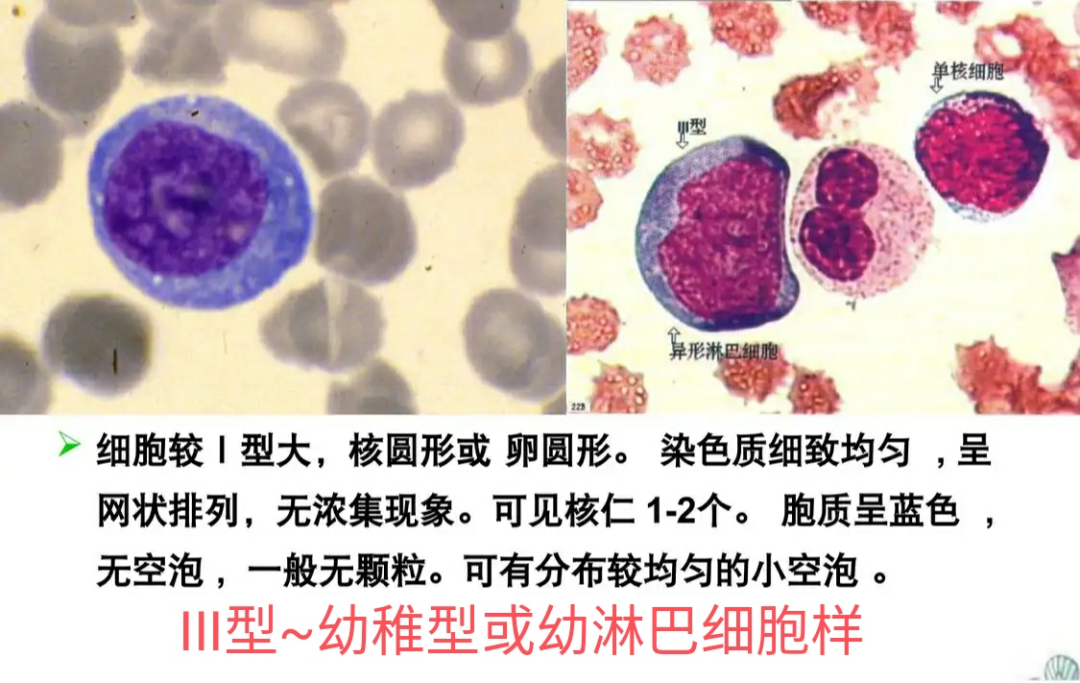

异型淋巴细胞形态表现多样,Downey 于 1923 年描述了该类细胞的形态,并将其分为以下三型。

传染性单核细胞增多症诊断的主要依据是存在EB新近感染的证据,由于不能通过 EB 病毒培养的方法来证实,目前主要从对 EB 病毒感染的检测中获得证据。

①临床有发热、咽峡炎、淋巴结肿大、肝脾肿大或皮疹;

②血象中淋巴细胞比例增高,异型淋巴细胞大于 10%;

③嗜异性凝集试验阳性(Davidson法>1:56),阳性时需作牛红细胞及

豚鼠肾吸附试验;

④抗 EBV抗体阳性:抗病毒壳抗原(VCA)IgM抗体出现早、阳性率高,是急性期重要的诊断指标;

⑤EB病毒DNA检查 血液、唾液、口咽上皮细胞、尿液或组织中的EB病毒DNA阳性。

⑥除外由其他病毒(如巨细胞病毒、人类免疫缺陷病毒、单纯疱疹

病毒、风疹病毒、腺病毒、肝炎病毒等)、某些细菌、原虫等感染以及某些药物引起的传染性单核细胞增多综合征。

临床上,本病需与急性淋巴细胞白血病、传染性淋巴细胞增生症相鉴别。

疾病预防

传染性单核细胞增多症尚无有效的预防措施,也无可靠的预防疫苗,仍需要靠自身免疫力来抵抗病毒入侵,所以在此建议大家要保持良好的生活和饮食习惯,适当运动,增强机体免疫力,避免熬夜、暴饮暴食等不良生活行为,对于免疫力低下的人群,在日常生活中要避免受凉、感冒,避免至人群较多的地方,对于儿童应尽量避免被亲吻等密切接触。