120年甲骨文见证中国上古文明

时间:2019-11-01 09:03:21 热度:37.1℃ 作者:网络

本报记者 李司坤

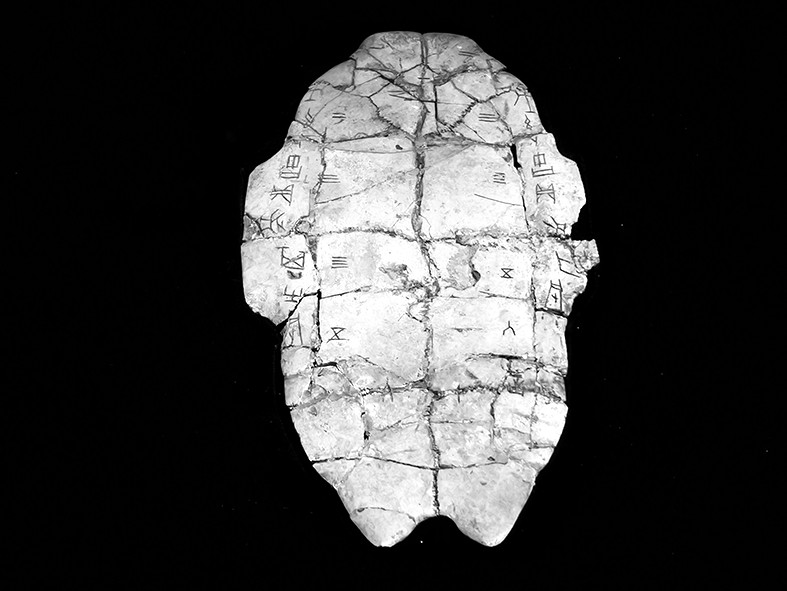

一块块刻有来自上古时期“符文”的龟甲、兽骨静静地躺在玻璃展示柜内。在柔和的灯光和黑色背景展板的衬托下,这些龟甲和兽骨身上的裂痕和纹路显得清晰而立体(如图)。今年是甲骨文发现120周年,名为“证古泽今”的甲骨文文化展在中国国家博物馆近日开幕,近190件甲骨实物将在为期两个月的展期内对公众展出。

清光绪25年(公元1899年),著名金石学家王懿荣注意到一些龟甲上有雕刻的痕迹,尘封数千年的甲骨文从此正式进入人们视野。中国国家博物馆馆长王春法表示,作为我国迄今可见最早成体系的文字,甲骨文不仅是一个文明符号,还印证了包括《史记》在内一系列文献的真实性,把有文字记载的中华文明史向前推进近5个世纪。“中国文字虽然经历甲骨、篆、隶、草、行、楷等不同书体形式的变化,但以六书为特征的文字结构保留至今,成为今天世界上1/5人口仍使用的文字,对中国人的价值认同、思维方式、审美观念产生极其重要的影响。”

《环球时报》记者在一块名为“王令众人协田”的刻辞牛骨注解中看到,刻辞大意为“商王命令众人进行协田活动,并卜问能否丰收”。“这说明中国跟古罗马的社会性质完全不一样”,中国国家博物馆终身研究馆员孙机解释道:“罗马是奴隶社会,中国当时是一个宗法社会,基本劳动生产者是‘众人’,即公民。”

“甲骨文反映了中国早期社会的一些性格特点”,知名甲骨学研究学者,中国社会科学院学部委员宋振豪在接受《环球时报》记者采访时说,“比如当时人们的生活观念,文献里讲到‘商人尚白’,但是不是所有人都追求白色?有没有人还追求黑色?”他表示,甲骨文中还有很多奥秘可以去研究,涉及到社会的方方面面。“这些性格特点有时无法用文字直接表述,只能意会,慢慢地悟。”

要进一步解开甲骨文中所隐藏的文明密码,离不开“甲骨学”的助力。清华大学教授、甲骨文专家委员会主任黄德宽表示,经过120年的努力,甲骨文研究巍然成学,成为影响世界的学科。“2017年,甲骨文成功入选《世界记忆名录》”,王春法说,“标志着世界对甲骨文文化价值及其历史意义的高度认可,促进了中国传统文化在世界的传播”。

尽管如此,对甲骨文彻底破译依旧“路漫漫其修远兮”。如今,在学者编纂的甲骨文字典里所收的4300个字中,取得共识的破译字只有1300多个。中国文字博物馆在2016年发布了一份“一字万金”的“悬赏公告”称,破译未释读的甲骨文,并经专家委员会鉴定通过的研究成果,单字奖励高达10万元。

正如宋镇豪所称,在对甲骨文的解读程度上,人们目前还停留在对语法、语言环境的直观认识,这些卜辞背后的故事是什么,还需要一代代人继续努力。

对于甲骨文的下一步研究方向,宋镇豪认为,大数据可以成为一个很好的工具,把大量占卜跟卜辞的内容相对应,把信息提取出来进行分析。“现在已经进入信息化时代”,宋镇豪对《环球时报》记者表示,“运用、加工大数据,可以减少很多人工判断失误”。▲