“夷夏之辨”和近代民族主义的形成

时间:2019-11-16 19:19:35 热度:37.1℃ 作者:网络

原创: 读嘉出品 读嘉

文/苏则(原创)

这是 读嘉 的第 134 篇文章

本篇9972字,大约阅读时间为23分钟

引子:元清遗民——他们是忠贞之士还是“汉奸”?

今天我们讨论东亚大陆古代的“夷夏之辨”(华夏与蛮夷之间的区别,也有诸如“华夷之辨”、“夷夏之防”等不同表述)和近代民族主义传统的区别。这两个概念虽然常常在通俗文化里被等量齐观甚至被混用,其实却有着颇为不同的内涵。而这种区别,特别显示在这两种传统对待“遗民问题”的态度上。

“遗民”一词今天已经不太习见,我们首先介绍它的概念。这个词语最初的含义是亡国之民,或者前朝留下的臣民。如《史记·周本纪》记录:“(周)成王既迁殷遗民,周公以王命告,作《多士》、《无佚》。” 意思是周武王的儿子周成王把前朝商朝遗留的民众们迁徙到洛邑,由周公向他们宣布了周成王的命令,写下了训诫他们的《多士》、《无佚》——周王室当然不可能把所有商朝统治下的民众都赶到洛邑,他们也没有这个必要这样做,所以这里的“遗民”,指的主要还是对商朝心怀眷恋,或者与殷商利益相关、并不愿意完全归顺西周的那一部分民众。怀念前朝和故主,在改朝换代后不仕新朝,也成为“遗民”一词的主要含义。

由于君臣之义是封建周礼重要的组成部分,所以华夏传统一般对遗民持有一种非常正面的态度。商周之际的伯夷、叔齐,为了表示对殷商的忠义,不肯再吃周朝的粮食,隐居在首阳山中,靠着采食薇菜充饥,可能是东亚大陆有名有姓的最早的“遗民”文化形象。如《艺文类聚》卷七引汉朝杜笃的《首阳山赋》提到:“其二老(即伯夷、叔齐)乃答余曰:吾殷之遗民也。”太史公司马迁作《史记》,把伯夷、叔齐排到七十列传的首位加以赞赏。后世儒家对遗民普遍给予极大肯定。明末清初大儒顾炎武说:“人寰尚有遗民在,大节难随九鼎沦”(只要人世间还有遗民存在,忠义大节就不会和国家和王朝一样沦亡),他本人也正是怀念明朝而不愿出仕清朝的著名遗民代表。

明末遗民傅山手迹。他有名句云:“一灯续日月,不寐照烦恼。佛事冯(凭)血性,望望田横岛。不生不死间,如何为怀抱”,此诗甚见遗民心态。田横是秦末齐国英雄,在刘邦扫除群雄后,与五百忠义之士固守海岛,不愿投降,后来五百士闻知田横不愿屈从刘邦自刎后,也全部蹈海而死。

但我们要特别注意的是,得到传统舆论认可和赞颂的遗民,其实并不只包括顾炎武这样忠于汉人王朝(明朝)的士子,还包括一批为已经灭亡的异族王朝尽忠的臣子。其中特别有代表性的就是元清遗民。元遗民中最有代表性的,是明朝“国初三遗老”杨维桢、沈梦麟和藤克恭(姚大力《面朝故国的忠诚:蒙元灭亡后的“遗民”们》),而杨维桢更是“当日南国诗坛领袖”。除他们之外,元朝遗民南方名儒郑玉,称自己“荷国厚恩”,不能辜负元朝,先是不食七日,最终自缢而死;清遗民中则有我们非常熟悉的王国维、陈寅恪,王国维在清亡后仍然留着辫子,他的诗作如《送日本狩野博士游欧洲》:“庙堂已见纲纪弛,城阙还看士风变”、“汉土由来贵忠节,而今文谢安在哉”,都体现他认可遗民们对清朝尽忠的做法,陈寅恪对王国维的观念和做法,亦持肯定意见(《王观堂先生挽词》:“一死从容殉大伦,千秋怅望悲遗志”)。

我们要注意的是,无论是杨维桢还是王国维,他们都是旧学精深,受传统儒学影响甚大的人物。但他们在元代或清代灭亡之后,选择为“异族”的前朝尽节,而不去认同“同族”建立的明朝或民国。如果用近现代以血统或种族划定立场的民族主义的角度看,这些人还可能有所谓“汉奸”之嫌。因此近现代民众往往不能理解元清遗民。更让近现代人不能理解的是,对元遗民忠于前朝的做法,明代的文化界舆论也基本持肯定意见。钱穆是著名的民族主义史学家,在他眼中,明太祖朱元璋成功驱逐蒙元,是非常伟大的民族战争的胜利,但他考察元末明初历史时,却发现当时的士大夫群体、甚至跟随朱元璋的诸多名臣们,事实上内心反倒是怀念蒙元、尊重敬佩遗民的。这些士大夫和名臣们“内心所蕴,乃有大不如后人读史者之所想象”,和后人的民族主义观点大不相同。因此钱穆非常气愤地指责他们“仅言开国,不及攘夷”,“心中笔下无华夷之别”,“至于其为胡虏入主,非我族类,已浑焉忘之矣!”①

钱穆与元末明初士人在民族观念方面的不同,其实体现了东亚大陆传统华夷观念和近代的民族主义观念之间的重大差异。古之所谓忠贞高洁的“遗民”,放到今天的民族主义话语体系里,有时竟成为了千夫所指的“汉奸”,东亚大陆传统中的“夷夏之辨”和近现代的民族主义就是如此不同。下面,我们就来进一步分析这两大传统的来龙去脉,我们先从“夷夏之辨”讲起。

一、《春秋》的夷夏观及其文明标准

近代东亚思想家如章太炎等人鼓吹民族主义,首先引据的是《春秋》中“尊王攘夷”的话语和精神。《春秋》原文简略,并无尊王攘夷的直接表述,需要春秋三传即《春秋左传》、《春秋谷梁传》、《春秋公羊传》的进一步阐释,而在这三种经传中,确实有不少贬斥“夷狄”,并表示夷夏亲疏有别的语句。例如,《春秋公羊传·成公十五年》阐释说:“《春秋》内其国而外诸夏,内诸夏而外夷狄”,也就是说,《春秋》对诸夏列国(最初周王朝同姓、姻亲与受功的诸侯,后来广义成为中原诸侯国的代称)比较亲近,而把蛮夷戎狄看做是外人;又如《春秋公羊传·昭公二十三年》主张:“不与夷狄之主中国也”,也就是说,不赞同夷狄统治中国。

但如果我们再细考《春秋》经传的表述,可以发现“华夏”和“夷狄”之间的区别,更多地是一种文化上的差异,而不是种族的不同。如《左传》曾蔑称“戎,禽兽也”,但理由则是他们“贪婪财物,不讲亲疏关系”、“不效法周王室,沉湎酒色”,这都强调的是道德品行上的理由②。又如《春秋公羊传·僖公四年》中有一条谴责楚人是“夷狄”,但提出的理由同样不是他们的血统,而是因为在西周-诸夏列国有“王者”(实行王道政治的君主)的时候最后服从,而在没有“王者”的时候首先叛乱③。

也正因为“夷狄”和“华夏”是偏重礼义文化的概念,所以不像血统出身那样固定化,而是可以改变的东西,夷狄如果接受了礼义,能够尊重仁义道德,那么也会被《春秋》赞美为“中国”或者“诸夏”,正所谓“古之戎狄,今为中国”(王充《论衡》卷十九《宣汉》);而中国之人如果不识礼义、背弃仁义道德,就会被《春秋》贬为夷狄,正所谓“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”(韩愈《原道》)。

这一类诸夏和夷狄之间地位变化的例子,在《春秋》经传中极为常见,例如《春秋》桓公十五年记录:“邾娄人、牟人、葛人来朝”,邾娄、牟、葛是诸夏列国,但按《公羊传》的说法,用“X人来朝”来描述这个事件,是把这些诸侯国当夷狄来看。为什么要把这些诸夏国家视为夷狄呢?注释《公羊传》的汉儒何休解释说,这是因为鲁桓公行恶,而这三国派人朝见,吹捧暴君,不符礼义,所以要把他们贬斥为夷狄④。

又如在鲁宣公十二年,《春秋》有一条记录:“夏六月乙卯,晋荀林父帅师,及楚子战于邲,晋师败绩。”这说的是晋国将军荀林父和当时的楚国国君楚庄王作战的事(楚国国君自称王,但《春秋》认为他的王位属于僭越,故一般称之为“子”)。《公羊传》阐释说,大夫的等级低于国君,因此一国的大夫和另一国的国君作战,一般不能直接记录大夫的名字,但《春秋》这里直接记录了荀林父的名字,这是为了谴责荀林父一方的僭越,并以此表示对晋国不满,而对楚庄王表示赞赏(在《春秋》经传中,记录个人的名字并不一定是为了表彰此人的德行,在不少情况下是为了谴责此人对礼义的破坏,例如《左传》中晋太史董狐直书“赵盾弑其君”,被誉为良史)。为什么对传统的诸夏国家晋国表示不满,而对蛮夷代表楚国表示赞赏呢?这是因为楚庄王过去为陈国讨平叛贼却没有侵夺他们的土地,“卓然有君子之信”,“德进行修,同於诸夏”,道德又高品行又好,可以被纳入诸夏之列。

这种文化范畴的夷夏观念,总体上就被后来的儒家解经传统继承了下来。如唐代孔颖达疏解《春秋左传·定公十年》,认为:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”,直接就把华夏定义成了礼仪文化的同义词。相比有较强胡族文化背景的唐朝,宋朝的夷夏之辨严苛得多,但是宋儒程颐对夷夏之辨的界定,仍然基本按照文化礼义的标准:“礼一失则为夷狄,再失则为禽兽。圣人恐人之入夷狄也,故《春秋》之法极谨严,所以谨严者,华夷之辨尤切切也。”(《大学衍义补》卷七十五)人变成夷狄的理由不是血统“不纯”,而是失去礼义。

又如孔子在《论语·八佾》篇中,有一句“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”的模糊表述,历代有两种主流的诠释方式。第一种的解释是说,孔子认为夷狄不识礼义,因此即使拥有君主(君臣关系),也不如没有君主但信奉礼义的诸夏列国⑤;第二种认为,孔子是讽刺诸夏列国在春秋时期竞相篡位,无君臣礼义,连夷狄也不如⑥。这两种解释,无论哪一种,其实都不是从种族血统的角度贬斥夷狄,而完全是从礼义的角度出发的。按第二种解释,如果诸夏列国丧失了礼义,那么在儒家传统的角度来说甚至还不如夷狄——这个观念也和《春秋》的夷夏传统是一致的。

钱穆《论语新解》总结精当:本章(“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”)有两解,一说:“夷狄亦有君,不如诸夏竟于僭篡,并君而无之”。另 一说:“夷狄纵有君,不如诸夏之无君”。

在了解了东亚大陆传统的夷夏观念最重视的是礼义文明,而不是种族血统之后,我们就可以了解我们在前文引子里提到的元清遗民现象,就可以知道为什么从杨维桢到王国维,这么多大有学问,受传统儒学影响极深,对自己的人品道德也有极高要求和相当自负的人,为什么会愿意做近现代民族主义者眼中完全不可接受的异族政权的遗民。这些士人基本上认同这些异族的文明程度,在他们眼中,礼义道德居第一位,而种族血统只是第二位,如果只是为了种族血统的缘故,放弃了君仁臣忠的君臣礼义,对他们来说,失去文明也许才是真正沦为“夷狄”的表现。这才是古代东亚士人夷夏观的主流,明遗民顾炎武“亡国/亡天下”之辨,常被人称为民族主义的先声,但如果我们考究原文(《日知录》卷十三《正始》:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号谓之亡国,仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳。”),就会发现顾炎武的理论仍然着眼于“仁义”这样的文明概念。

我们也能在前面的叙述中发现,从先秦时代发展出来的、蕴含在《春秋》经传中的东亚大陆夷夏观念,其实是包容性极强的一个理论体系。种族血统是固定的,不可变动的,存在民族的“特殊性”,但文明礼义则适用于一切种族民众,在包容性上,近乎我们今日所说的“普世价值”。因此在西周至春秋时代,严格意义上一开始只包括周王室远近亲属、局限于黄河流域之一部的诸夏文明⑦,能够逐渐拓展,施加影响于长江流域的楚、越诸蛮,并使后者自发地形成一定文化认同。

楚国在种族上属于南蛮,但《左传》襄公十三年,楚国公子子囊评价楚共王:“赫赫楚国,而君临之。抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏。”可见传统夷夏观的文化软实力。

即使在第一期中央帝国(即秦汉王朝)覆亡之后,有很深异族背景的南北朝国家,在名义上,也基本愿意接受旧华夏的礼义传统的约束。这和东亚传统夷夏观的宽容性是有很大关系的。正如陈寅恪在不同场合多次强调的那样:

“全部北朝史中凡关于胡汉之问题,实一胡化汉化之问题,而非胡种汉种之问题。当时之所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重,种族之关系较轻,所谓有教无类者也”。(《隋唐制度渊源略论稿》,作于1939年冬至1940年)

“汉人与胡人之分别,在北朝时代文化较血统尤为重要。凡汉化之人即目为汉人,凡胡化之人即目为胡人,其血统如何,在所不论”,“此为北朝汉人、胡人之分别,不论其血统,只视其所受教化为汉抑为胡而定之确证,诚可谓‘有教无类’矣”。(《唐代政治史述论稿》,作于1941年)

“寅恪尝于拙著隋唐制度渊源略论稿及唐代政治史述论稿中,详论北朝汉人与胡人之分别在文化,而不在种族。兹论南朝民族问题,犹斯旨也”。(《魏书司马睿传江东民族条释证及推论》,作于1941年)

“种族之分,多系于其人所受之文化,而不在其人所承之血统”。(《元白诗笺证稿》附论《白乐天之先祖及后嗣》,1944年)

这个极为宽容的夷夏观念的好处,在于可以尽量容纳外来文明的先进之处,如外族有更高文明和礼义水准,也能够一定程度上抛弃种族的偏见,尊重和学习对方的优点。王国维和陈寅恪身为清朝遗民,在吸收西方文明的方面却是大师和先行者,也正是这个道理。而在东亚大陆的大历史上,最经典的例子,则自然是具有鲜卑拓跋氏背景的隋唐帝国(可称为第二期中央帝国)的崛起。陈寅恪评价唐朝王室的成功时说:“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”(《李唐氏族推测之后记》)

王国维早年认为,“若禁中国译西书,则生命已绝,将万世为奴矣”(《致许同蔺书》);陈寅恪很清楚华夏文明的局限:“中国之哲学美术,远不如希腊。不特科学为逊泰西也”(《吴宓日记》),这两个保守派清遗民反而是最能承认赏识西方文明优秀处的人物。

二、夷夏血统论和近代民族主义的兴起

前面我们探讨了东亚大陆传统的夷夏观,现在我们来讨论东亚另一种民族文化的理论传统,也就是主要形成于近代、引进自西方的民族主义的观念。这个观念相对较为传统的夷夏之辨,则具备更强的种族/血统的排他性。如果说传统夷夏观是文明第一,种族第二,那么近代民族主义的观点,则是民族第一,文明第二。

我们前面说传统夷夏之辨以礼义文明为主要判断标准,并不是说礼义文明是唯一的判断标准。夷夏对血统种族的重视仍然是存在的。事实上,礼义文明本身就很难和血统种族完全割裂——人类社会的早期组织往往通过血缘关系构建起来,伦理习俗自然也往往随着这类组织(例如家庭、部落)散布开来。所以这个血统论的夷夏观,作为一条暗线在古代东亚仍然存在,无非在古华夏文明强大自信,通过文明论的夷夏观不断对外强势价值观输出的时候并不明显而已。但当华夏衰弱的时候,血统论就因为文明比较的不自信而重新抬头了。

典型的例子就是第一期中央帝国走向衰亡的年代:西晋。当时的华夏文明经受了近百年乱世的互相残杀,正面临儒家社会结构和信仰的崩溃,英豪凋亡、人口锐减;与此相反,魏晋王朝因为贪图一时之利而过度引入的西北异族,则体现出了更为强大的人际互信和社会组织度(傅奕:“羌胡异类,寓居中夏,祸福相恤。中原之人,众心不齐,故夷狄少而强,华人众而弱”)。此时的西晋臣子,已经失去了孔子时代士人“流诸九夷”也能通过道德文明“以夏变夷”的自信,因此只能使用“血统、种族”的盾牌保护自己了。随着夷夏矛盾的加深,西晋元康九年(299年),太子洗马江统上表《徙戎论》,其中提到:

夫夷蛮戎狄,谓之四夷,九服之制,地在要荒。《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。……当今之宜,宜及兵威方盛,众事未罢,徙冯翊、北地、新平、安定界内诸羌,著先零、罕并、析支之地;徙扶风、始平、京兆之氐,出还陇右,著阴平、武都之界。廪其道路之粮,令足自致,各附本种,反其旧土,使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂,并得其所,上合往古即叙之义,下为盛世永久之规。(大意是,江统主张夷狄人和华夏人并非同族,因此必然怀有异心,因此有必要在目前军事力量还比较强大的时候,把境内异族驱逐到“原籍”去,使得华夏人和夷狄人隔离居住。)

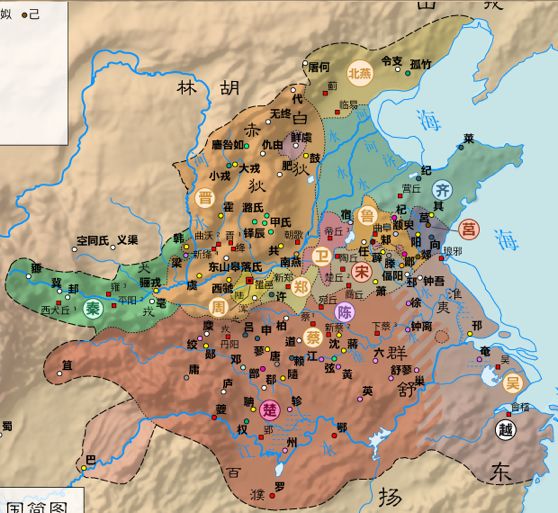

西晋异族分布图。然而,正是先前的魏晋君主为了贪图异族的战斗力和劳动力而主动过量引进了他们,并且连江统也承认,华夏人对这些异族民众“因其衰弊,迁之畿服,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓”,是造成变乱的重要原因。

江统引用的“非我族类,其心必异”,后来成为了以血统为界限的夷夏观的核心观点,也被近代民族主义者广泛引用。其实,“非我族类,其心必异”这句话虽然最初典出《左传》,却是用在不同宗族的问题,而不是用在不同种族的问题上的⑧。江统在引用这段话的时候,已经微妙地改变了它的语境。

当然,以种族血统为盾牌,也没有能够阻止得了西晋的衰亡,但我们会发现的是,类似的剧情继续在东亚大陆的历史上轮回:东亚王朝生命力最衰落、最弱小的时候,也是其血统至上主义最激烈的时候。压制地方武将而军事积弱的宋朝,在思想舆论上对夷夏之别最为看重;另一个例子是,根据刘浦江教授的考证,朱元璋驱逐蒙元、建立明朝的战争最初并不具备特别的种族意味,等到它被包装为“驱逐胡虏,恢复中华”的民族解放战争的时候,恰恰是15世纪中叶,明代军事衰落,在土木之变(1449年)中连皇帝也被北方的瓦剌人(漠西蒙古)俘虏之后的事⑨。总之,仍然是自己越弱小,内心也越狭窄,如鲁迅《看镜有感》中所说的那样:

汉唐虽然也有边患,但魄力究竟雄大,人民具有不至于为异族奴隶的自信心,或者竟毫未想到,凡取用外来事物的时候,就如将彼俘来一样,自由驱使,绝不介怀。一到衰弊陵夷之际,神经可就衰弱过敏了,每遇外国东西,便觉得彷佛彼来俘我一样,推拒,惶恐,退缩,逃避,抖成一团,又必想一篇道理来掩饰,而国粹遂成为孱王和孱奴的宝贝。

刘浦江《元明革命的民族主义想象》:元明鼎革的性质……并非像人们过去惯常理解的那样是一场民族革命。明中叶以后,在长期面临“北虏”之患的时代背景下,元明鼎革的历史记忆被重新唤起,并且自然而然地被解读为一场“驱逐胡虏,恢复中华”的民族革命。

在东西文明碰撞的近代,东亚文明由于自身的相对弱势,出于自救的目的,强化了以种族血统为核心的民族主义,以求对抗西洋异族,这一点和西晋的情况是类似的。但民国并非西晋,它的民族革命最终成功了,其物质方面的原因在于,一方面满蒙武士的战斗力随着专制深化而腐化衰弱,另一方面,东亚本土通过强势崛起的海上贸易线,比北亚、东北亚的满蒙集团更优先地获得了近代化军队需要的资金、技术和装备。当以汉人为主体的湘军、淮军和北洋新军次第建立起来之后,满清对东亚大陆的绝对控制在事实上已不再可能。

从西方传来的现代民族主义理论,则在精神上为民国的民族革命提供了支持。这一派理论主要源于十八世纪末到十九世纪,不甘心受奥斯曼帝国和俄罗斯帝国永远控制、主张独立的东欧、东南欧的各族群开展的民族解放运动。东亚大陆民族主义的宗师章太炎,就曾经翻译、介绍拜伦帮助希腊人反抗奥斯曼帝国的诗作;在章太炎的影响下,他的学生鲁迅、周作人等人则大力翻译“东欧弱小民族”——如被俄罗斯帝国灭国但仍谋求独立的波兰——的文学作品,背后是有民族主义的意图的。正如晚年鲁迅回忆说:

“绍介波兰诗人”,还在三十年前,始于我的《摩罗诗力说》。那时满清宰华,汉民受制,中国境遇,颇类波兰,读其诗歌,即易于心心相印……⑩

拜伦与希腊独立战争。章太炎与苏曼殊曾译有拜伦《唐璜》片段,取名《哀希腊》,以激发汉人民族独立意识:“宗国寂无声,乃向西方鸣”、“吾生岂为奴,与此长终古”、“一为亡国哀,泪下何纷纷”。

古代的夷夏血统论立场偏激而理论粗陋,近代民族主义主张民族自决、反对外族帝国奴役,在道义和理论深度上,都要更上一层,也因此更能凝聚人心。在近代民族主义理论风行前,西方国家也大致是以拥有政治权力的大小贵族间的君臣关系建构起来的,所以德国贵族可以做英国国王,日耳曼公主可以做俄罗斯女皇,普通民众对此意见不大,因为不论是什么背景的王室,都和他们关系不大。但近代民族主义理论主张的是本族普通民众的政治利益和主体地位,这就意味非贵族的中下层民众可以被发动起来了。

民族主义是一剂猛药,对弱小病患民族有极强的鼓动效果,但它也可能造成极强的副作用。希腊人虽然通过民族主义在1832年得到解放,也因为“大希腊主义”的“民族复兴”理想,在第一次世界大战后展开盲目血腥的对外扩张战争,其结果是百万希腊人流离失所,被赶出了他们时代居住三千五百年的小亚细亚半岛。激进民族主义带来的盲目自大和自私残忍,至今把民族间的仇恨和杀戮的阴影洒向包括东亚在内的世界各地。

三、无论哪一个社会价值体系都应重视权利与义务的对等

我们前面介绍了东亚大陆传统夷夏观和近代民族主义的区别,简略总结一下:

东亚大陆传统夷夏观主要以古华夏礼义文化为基础,因此夷夏之间的主要界限在文化而不在种族,具备更高文明程度和礼义水准的国族更有资格被称为“华夏”,不守道德礼义的国族则会被贬斥为“夷狄”;近代民族主义则主要以种族血统为团体边界,以本种族民众为本国的义务承担者和权利享有者,强调民族国家的独立自决和自由身份,反对外来异族帝国的统治。

正因为这两套理论的落脚点和观察角度都不同,因此“此之蜜糖、彼之砒霜”,那些在传统夷夏观中被认为是忠贞可敬的异族王朝遗民,在近代民族主义眼中就成了近于“汉奸”的存在。例如传统遗民强调的是忠义,所以某个朝代的遗民,也会基于共同的忠义理念,认同其他朝代的遗民。清朝的遗民,常常会去肯定和宣扬明朝遗民“义不仕清”的精神,而这一点在民族主义者的眼中就变得非常莫名其妙了,例如鲁迅曾经写过这样的一段话:

他(清遗民刘承干)对于明季的遗老很有同情,对于清初的文祸也颇不满。但奇怪的是他自己的文章却满是前清遗老的口风……我想,试看明朝遗老的著作,反抗清朝的主旨,是在异族的入主中夏的,改换朝代,倒还在其次。所以要顶礼明末的遗民,必须接受他的民族思想,这才可以心心相印。现在以明遗老之仇的满清的遗老自居,却又引明遗老为同调,只着重在“遗老”两个字,而毫不问遗于何族,遗在何时,这真可以说是“为遗老而遗老”……⑪

鲁迅这样的民族主义者感到非常难以理解的是:这些清遗民和明遗民效忠的是相互敌对的王朝,完全不同的民族,为什么清遗民居然还会对明遗民“很有同情”?但其实这是因为古代遗民抱持的主要是忠义观念,而不是民族观念的缘故。他们之间的互相欣赏,就像在《荷马史诗》和春秋时代的战场上,贵族武士互相钦佩和认可对方的勇武那样,双方阵营的敌对关系,反而不那么重要了。当然,鲁迅的质疑也有他的道理,在很多衰老腐朽的文明中充满着毫无立场的人物,他们主张开明的传统夷夏观,并不出于对文明的追求,只不过是希望在异族的宫廷中也能继续讨一口饭吃而已。

那么这两套意识形态或者道德标准,孰优孰劣?这不容易下断语。在不同的时代,这两套理论都可能为人类文明提供贡献和价值,近代民族主义为我们贡献独立的自尊和自由,而以文明水平为主要标准的传统夷夏观则可以让我们对外界文明怀抱更为开明的态度。它们各自的缺陷也是存在的。我们更需要遵循孔子的中庸或者亚里士多德的中道原则,在文明价值和民族自立中寻求一个审慎的平衡。自一战与二战以来,无论是军国主义的总体战,还是残酷的种族屠杀,世界民众的灾难往往源于各民族自私偏见和狭隘立场,我们今天对某些激进的民族主义更需要提高警惕。

而我们可以下断论的是,无论是其中哪一套理论要可持续地发展下去,都需要各自建构一个权利和义务、能力和权力尽量对等的结构。例如,在传统夷夏观的君臣礼义体系中,并不是所有前朝臣民都需要背负做遗民的道德义务。那些没有在前朝任职、并没有得到所谓“君恩”的人,也并不需要对前朝君主守节。例如明朝名臣宋濂也是元末大儒,但对他来说,因为“在前朝时虽屡入科场,曾不能沾分寸之禄”,并没有受过朝廷的恩惠,当然也就不必“知恩图报”了;古代隐士们自食其力,“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉”,也没有必要对君主背负义务。

近代民族主义的理论框架也是类似的,权利和义务必须统一。近代民族主义的理论基础在于,本族的民众正是本国的主人,也正因为这些民众是本国的主人,所以他们为了自己的权益,要去驱逐异族的帝王,让自己得到独立和自由,如果他们只是帝国的奴隶,那么他们自然也没有在“民族主义”的名头下面汇聚起来贡献力量的义务。但在专制深化、民智未开的社会,例如朱元璋的明朝或者希特勒的德国,权利和义务高度脱节,君主或元首享有无限的绝对权利,士人和民众“不为君用”就要获罪,那么无论这个社会主要是采用了开明的传统夷夏观,还是近代的民族主义,那都是文明的敌人,是无可救药的。

注 释

① 钱穆《读明初开国诸臣诗文集》:“明祖以平民崛起为天子,为汉高以下所仅有,读史者岂不曰驱除胡虏,重光中华,其在当时,上下欢欣鼓舞之情当如何?而夷考其实,当时群士大夫之心情,乃及一时从龙佐命诸名臣,其内心所蕴,乃有大不如后人读史者之所想象。”

② 《春秋左传·成公二年》:夷蛮戎狄,不式王命,淫湎毁常,王命伐之,则有献捷,王亲受而劳之,所以惩不敬,劝有功也。《春秋左传·襄公四年》:戎狄无亲而贪。

③ 《春秋公羊传·僖公四年》:楚有王者则后服,无王者则先叛,夷狄也,而亟病中国。

④ 《春秋公羊传·桓公十五年》:邾娄人、牟人、葛人来朝。皆何以称人?夷狄之也。何休注:桓公行恶,而三人俱朝事之。三人为众,众足责,故夷狄之。

⑤ 北宋邢昺《论语注疏》:此章言中国礼义之盛,而夷狄无也。举夷狄,则戎蛮可知。诸夏,中国也。亡,无也。言夷狄虽有君长而无礼义,中国虽偶无君,若周、召共和之年,而礼义不废,故曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”

⑥ 南宋朱熹《论语集注》中引程子注:夷狄且有君长,不如诸夏之僭乱,反无上下之分也

⑦ 《国语·郑语》曰:“是非王之支子母弟甥舅也,则皆蛮、荆、戎、狄之人也。非亲则顽,不可入也……夫成天下之大功者,其子孙未尝不章,虞、夏、商、周是也。”

⑧ 《春秋左传·成公四年》:史佚之《志》有之,曰:‘非我族类,其心必异。’楚虽大,非吾族也,其肯字我乎?”《左传》:“臣闻之,神不歆非类,民不祀非族。又,《春秋左传正义·僖公十年》:“传称非我族类其心必异,则类族一也,皆谓非其子孙妄祀他人父祖则鬼神不歆享之耳,....”

⑨ 刘浦江. 元明革命的民族主义想象[J]. 中国史研究,2014(3).

⑩ 鲁迅《且介亭杂文二集·<题未定草>三》

⑪ 鲁迅《且介亭杂文·病后杂谈》。

原标题:《“夷夏之辨”和近代民族主义的形成| 读嘉》

阅读原文