中国医学科学院北京协和医学院研究团队提出:提升县域医共体服务能力的4条组合路径

时间:2023-07-14 17:12:49 热度:37.1℃ 作者:网络

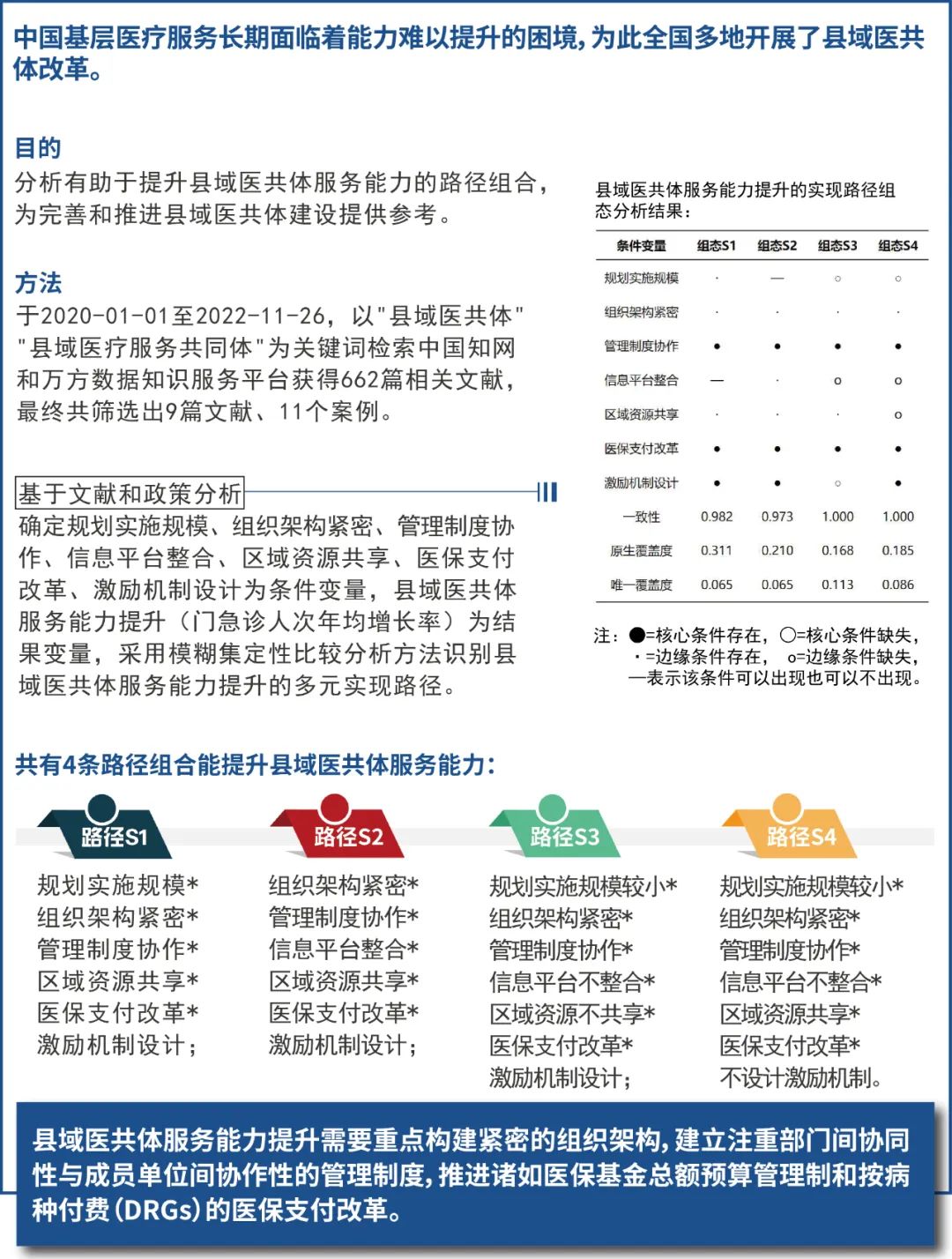

通过建设县域医共体重构区域医疗资源秩序,助推基层医疗服务能力提升,是我国走向整合型医疗服务体系的有益探索。本文通过fsQCA,对县域医共体建设案例进行筛选与分类,采用定量与定性相结合的方法,分析县域医共体服务能力提升的多元实现路径。研究发现,共有4条组合路径能提升县域医共体服务能力。这一结果表明:

- 第一:在县域医共体建设过程中,无论医共体规模如何,构建紧密的组织架构,保障管理制度具有部门协作性,并实施医保支付改革对于提升县域医共体的服务能力具有非常重要的意义;

- 第二:对于规划实施规模较小的县域医共体而言,提升服务能力的过程中,信息平台的整合并不非常重要,但保障管理制度具有协作性与推广医保支付改革势在必行;

- 第三:在规划实施规模较小的县域医共体服务能力提升进程中,如果区域资源能够共享,那么激励机制的设计并不十分重要,反之则需要重点考虑设计激励机制。

为此,为提升县域医共体服务能力,提出以下政策建议:

- 首先:需要进一步推进紧密型县域医共体建设,鼓励医共体法人机构统一,并制定医共体章程或协议,明确各成员单位的权责关系,建立医疗质量同质化管理制度和双向转诊制度;

- 其次:加快医保支付改革,推广医保基金总额预算管理制,鼓励支付对象由单一医疗机构转变为多机构整合的医共体,实施 DRGs 为主的多元复合式医保支付方式;

- 第三:根据县域医共体规模因地制宜,对于成员单位较少的小型县域医共体,不必强求建设非常完善的互联互通信息平台,而应当着力于加强管理部门间的有效协作,建立权、责、利对等的制度安排,推进医保支付对象和医保支付方式的多元化改革。

综上,本文将定量与定性方法相结合,基于县域医共体的地方经验,识别了在县域医共体模式实施背景下有助于提升基层医疗服务能力的路径组合,相比于既往讨论县域医共体建设路径的定性研究,研究角度较为新颖,也为县域医共体的进一步推广和改革提供了有力的经验证据。但本文还存在如下局限性:

- 其一,囿于数据可及性,本文纳入分析的案例信息大多来自学位论文,其学术质量可能相较于正式发表于学术期刊的文献有所不足;

- 其二,在变量赋值与校准程序中,笔者将文献中未提及的条目赋值为0.5,可能导致研究结果存在一定的偏倚;

- 其三,由于数据限制,仅使用门急诊人次年均增长率度量县域医共体服务能力提升这一结果变量,结果的解释力可能还有待加强。

本文来源:许越,胡琳琳,刘远立. 县域医共体服务能力提升的多元实现路径研究:基于模糊集定性比较分析[J]. 中国全科医学, 2023, 26(25): 3140-3146.