37岁男子肠道长200多个息肉

时间:2023-07-31 19:37:21 热度:37.1℃ 作者:网络

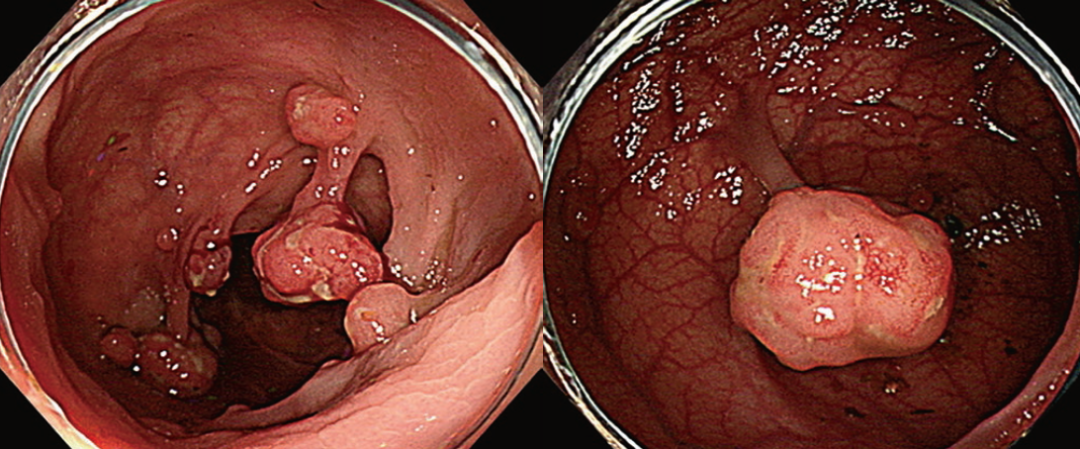

近日,南京37岁的陈先生的肠道发现200多个息肉,仿佛“溶洞”。南京市中西医结合医院内镜中心主任陈昱倩详细描述了陈先生肠道内镜下的表现:“非常密集,可以说你见到的肠壁就没有见到好的黏膜,整个肠壁上都是息肉,估计200对枚。我们的护士反映说看了脸部觉得发麻。”最终,医务人员花了约3个小时手术摘除了这些息肉。据介绍,大部分散发性结直肠癌由结直肠息肉发展而来。由于很多肠息肉发病比过去年轻化,医生建议,45岁以上的健康人群体检时,至少要做一次肠镜检查,如果有家族史,最好更早做检查。

结肠息肉是消化内科的一种常见病、多发病,是指高出肠黏膜的腔内突起,一般肠镜检查至少有 10%~15% 的检出率,其发生率常随年龄的增加而升高。90% 以上结直肠癌由息肉恶变而来。亚太地区是世界上结直肠癌(CRC)发病率(51.8%)和死亡率(52.4%)负担最重的地区,其中发病率最高的一些国家,包括澳大利亚、新西兰、中国、日本和韩国。因此,肠息肉的早期诊断、早期治疗对于降低结直肠癌发病率有着十分重大的意义。

一、病因

1、年龄

肠息肉的发病率随着年龄的增大而增加。

2、生活习惯

研究表明,吸烟、久坐、缺乏运动的人群,腺瘤性肠息肉的发病率明显高于其他人群。

3、饮食因素

长期高脂肪、高动物蛋白、低纤维饮食者肠息肉发病率高。

4、微量元素、维生素

钙、镁、硒等微量元素以及维生素C、维生素D、维生素E等摄入不足,会增加患肠息肉的风险。

5、代谢相关因素

高脂血症、超重、肥胖、胆汁代谢紊乱、糖尿病、代谢综合征等也会增加患肠息肉的风险。

6、肠道菌群失调、炎性刺激

肠道菌群失衡,益生菌减少、致病菌增多;溃疡性结肠炎、克罗恩病等肠道疾病导致肠道粘膜受到长期慢性炎症的刺激,从而导致肠息肉的发生。

7、基因、遗传因素

人第五对染色体APC等位抑癌基因的缺失或突变,导致人体对肿瘤的抑制作用消失,从而发生腺瘤性肠息肉及癌变;此外家族中有人患腺瘤性肠息肉时,其他家族成员患肠息肉的风险明显升高。

8、其他

长期便秘、动脉粥样硬化、糖尿病、冠心病、癌症放疗患者、免疫功能低下者患肠息肉的风险也较高。幼年性息肉可能与胚胎发育异常有关。

二、临床表现

在息肉小且数量不多的早期多没有明显的症状的,少数患者可出现一些症状,主要表现为:

1、便血

结肠息肉最易出现便血现象,许多患者会误以为痔疮,从而耽误治疗。痔疮引起的便血多是在大便后滴血,血色为鲜红色,而结肠息肉引起的出血常混杂在大便中间。

2、大便习惯改变

患者可有大便时间、次数的改变,或是出现便秘,不明原因的腹泻等症状.

3、大便形状改变

息肉在结肠腔内,可以压迫粪便,从而导致排出的大便形状会变细,或是出现扁形,有的还会出现血痕。

4、继发感染

继发炎症感染可伴多量黏液或黏液血便,可有里急后重,便秘或便次增多,长蒂或位置近肛者可有息肉脱出肛门。

三、分类

根据病理可以细分为腺瘤性息肉和非腺瘤性息肉。腺瘤性息肉主要包括管状腺瘤、绒毛状腺瘤、管状-绒毛状腺瘤;非腺瘤性息肉主要有炎性息肉、增生性息肉、错构瘤性息肉。

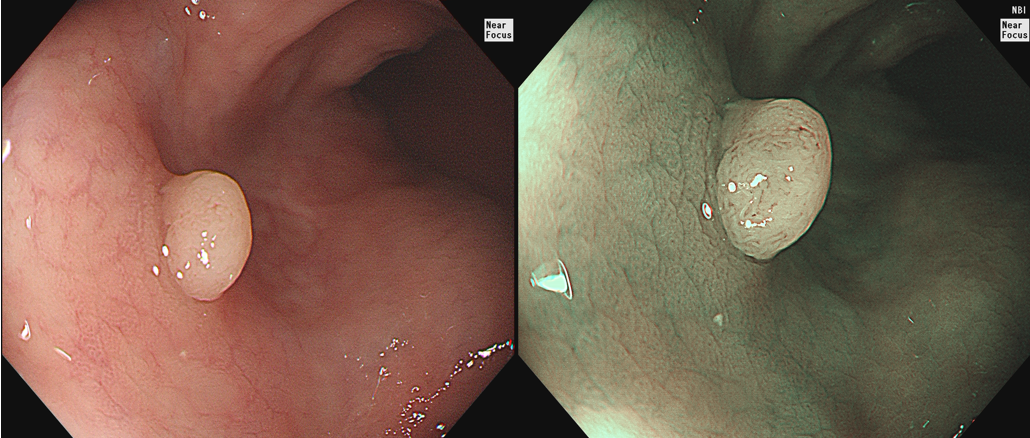

1、管状腺瘤

最常见,占腺瘤的80%。多为有蒂型,常多发。0.5cm以下的小腺瘤由正常黏膜覆盖,少数表面黏膜发红,一般无蒂。多数管状腺瘤为1-2cm直径大小,少数可大于3cm,常有蒂,呈球状或梨状,表面光滑,可有浅裂沟或分叶现象,色泽发红或正常,质地软。

好发部位:以直肠、乙状结肠为主,占全结肠的70%-80%。但随年龄的增长,右半结肠的比例升高。

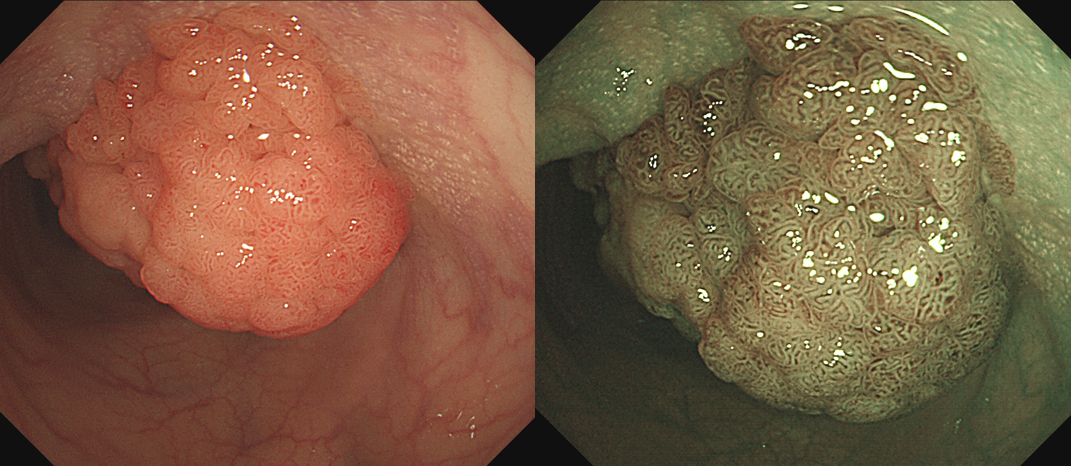

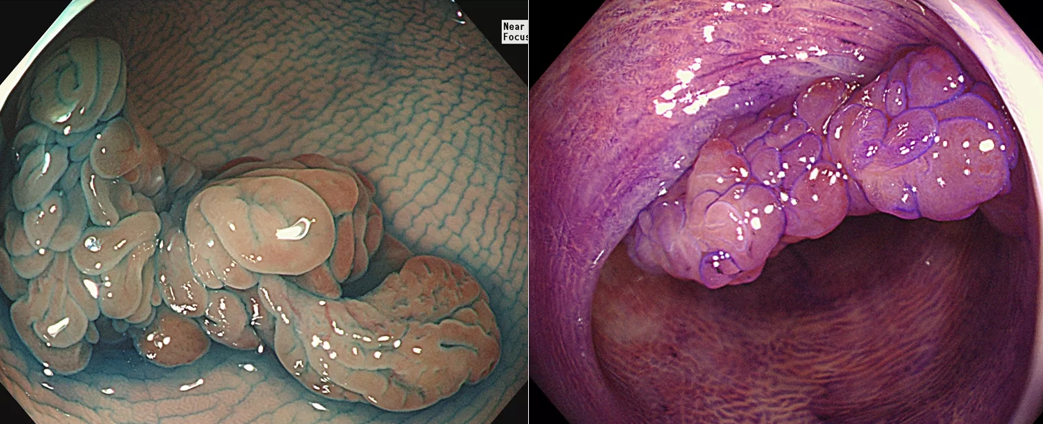

2、绒毛状腺瘤

较少见,多无蒂或亚蒂,癌变率最高。体积大,一般直径2-3cm,最大可达10-20cm。常呈绒球状、花坛状或菜花状,表面有细长绒毛或结节状突起,颜色苍白发黄,质软而脆,易出血,常伴糜烂,表面常附有大量黏液。

绒毛腺瘤,在内镜上多呈大的无茎性隆起,呈红斑状的绒毛状表面纹理,黏液附着的情况比较多。清洗黏液后喷洒靛胭脂时,呈IV型腺管。NBI中,绒毛状腺管内部有线状血管,其边缘有白色清晰的白区。

好发部位:直肠、乙状结肠。

3、绒毛管状腺瘤

癌变率居中,为11.9%-22.5%。中等大小,多为厚柄的蒂。表面部分呈绒毛或结节状,质软。组织学呈腺管结构,部分呈绒毛结构,绒毛结构占腺瘤表面的20%-80%。

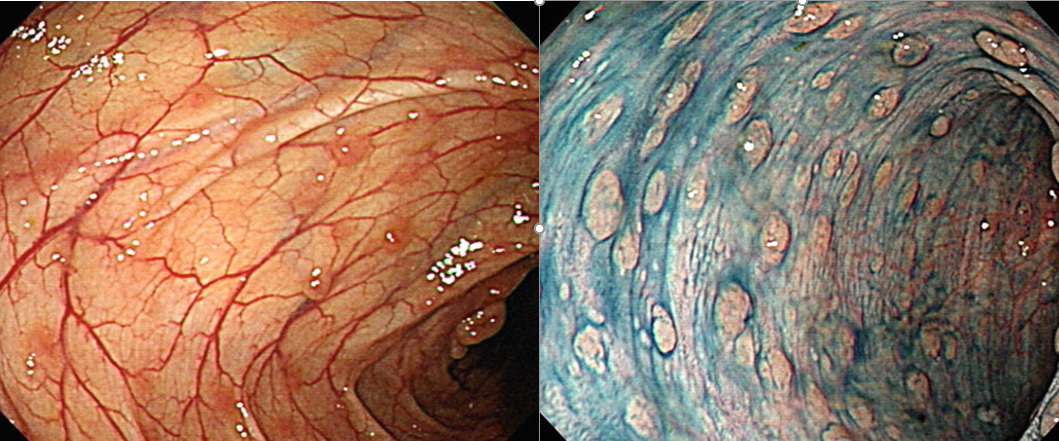

4、家族性腺瘤病(FAP)

患者的大肠有100个以上甚至数千个腺瘤,有严重的恶变倾向,是一种常染色体显性遗传性疾病,大部分患者有家族史。其大肠内腺瘤的形成一般在20岁左右,30岁以前。内镜下根据腺瘤的密集程度分轻中重3度。

家族性腺瘤病癌变率高,癌变的高峰年龄是40岁左右。

5、幼年性息肉

多青少年发病,中、老年偶见。内镜所见息肉多单发,约70%,息肉多达10个以上者称幼年性息肉病。

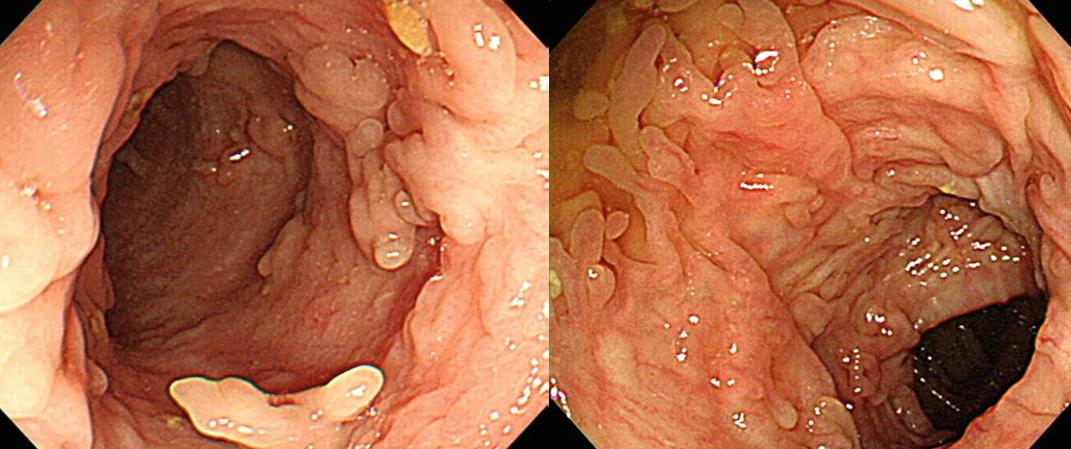

6、Peutz-Jeghers综合征

属常染色体显性遗传性疾病,又称黑斑息肉综合征。其特征为皮肤黏膜色素斑、胃肠道息肉和遗传性。色素斑常沉着于口唇、颊黏膜、口周皮肤、手脚掌面的皮肤,为黑褐色。

胃肠道息肉分布于全胃肠道,以空肠最常见,其次是回肠和结肠,直肠少见,散在分布。息肉发现年龄较色素斑晚,一般20岁左右。

此类息肉属于非肿瘤性息肉,但有少数可发生癌变。

7、增生性息肉(HP)

增生性息肉是最常见的一种息肉,又名化生性息肉,不发生恶变。分布以远侧大肠为多,一般均较小,直径很少超过1厘米。HP特点是肠腺隐窝的中、下段都有成熟的细胞出现。

8、经典的锯齿状息肉(TSA)

TSA是以前被称为锯齿状腺瘤的病变,多见于左侧结肠和直肠,大小为<5mm->10mm,<10mm的肿瘤较多。TSA的癌变率大约为10%。

9、无蒂锯齿状腺瘤/息肉(SSA/P)

SSA/P已更名为SSL,多见于右侧结肠和盲肠,由于在病理组织学上与HP类似,以前多诊断为HP的病变。

SSA/P的癌变率和TSA一样,大约是10%。

10、炎症后和炎症性息肉及息肉病

也称为假息肉,继发于大肠各种炎症性疾病。炎症性息肉属非肿瘤性息肉,很少恶变。

11、良性淋巴样息肉和息肉病

息肉由大量成熟的淋巴细胞和增生的淋巴滤泡组成。病因不明,有些发现伴有免疫球蛋白的紊乱,从而认为本病不属炎症而与免疫缺陷有关。此型息肉属良性,不发生恶变。可随感染性疾病的解除而消退。

12、Cronkhite-Canada综合征(CCS)

又称胃肠道息肉、色素沉着、秃发及指甲营养不良综合征,该病临床罕见。CCS的病因不明,好发于中老年。

CCS患者息肉大小、形态个体差异较大。息肉直径多为数毫米,最大直径为3cm。息肉组织学改变以幼稚型错构瘤、腺瘤为主,两者亦可混和存在。

CCS患者是发生胃肠道肿瘤的高危人群,13%患者合并有胃肠道肿瘤,其中结直肠癌8%,结直肠癌的发生与息肉的病理类型密切相关,约40%的患者为锯齿状腺瘤。

四、实验室及特殊检查

多数大肠息肉并无特殊病状,因此诊断主要依靠临床检查,直肠指诊及X线钡灌肠对诊断有所帮助,结肠镜对大肠息肉有确诊价值,且可进行活组织检查。

五、治疗

结直肠息肉的治疗主要根据其所在的部位,是否有蒂,大小及其恶性潜能来选择治疗方式。近年来由于结肠镜的广泛使用,使开腹探查手术大为减少。目前内镜下治疗息肉的方法有高频电凝圈套器摘除法,热活检钳、微波凝固汽化、结扎等方法。若息肉较大或为浸润癌时应开腹手术治疗。

1、内镜切除适应症:

①≥6mm病变应行内镜切除;

②≤5mm微小腺瘤样息肉原则也应行内镜切除,但也可行结肠镜随访观察;

③平坦和凹陷的肿瘤性病变即使≤5 mm也应行内镜切除。

2、冷圈套息肉切除术(CSP)适应症:

①CSP适用于 <10 mm 的无蒂良性腺瘤。

②推荐将 CSP 用于 ≤5 mm 的微小病变,也可用于 6-9 mm 的病变。

③对于“扁平型和凹陷型”病变以及结肠镜检查疑似为癌的病变,即使≤5 mm,也应避免行CSP。

3、分片式EMR

术前诊断明确的腺瘤或Tis癌可行分片式EMR。但分片切除的局部复发率较高,因此建议谨慎使用。

4、侧向发育型肿瘤(LST)的治疗

对于较大的LST,应根据LST的亚型(通过适当使用放大内镜和超声内镜检查)选择内镜黏膜下层剥离术(ESD)或分片式内镜黏膜切除术(EMR)。

5、结直肠神经内分泌肿瘤的管理

当检测到直肠(尤其是直肠下段)黏膜下肿瘤(SMT)时,最有可能是神经内分泌肿瘤(NET)。应使用染料喷雾法确定肿瘤表面覆盖正常黏膜,并根据肿瘤大小和表面特征确定是否需要通过内镜或手术切除。

6、非肿瘤性息肉的管理

大多数非肿瘤性结直肠息肉不适合行内镜切除术,但如果其有出血、引起肠套叠或疑似癌症,推荐切除症状性息肉。

7、家族性腺瘤性息肉病(FAP)和轻型家族性腺瘤性息肉病(AFAP)的管理

对于FAP和AFAP,应从青春期开始进行结肠镜监测。

对AFAP应进行预防性结直肠切除术,因为AFAP可使结直肠癌复杂化。

8、内镜切除后的结肠镜监测

对于结直肠腺瘤,应在息肉切除术后3年内进行结肠镜随访。

对于T1(SM)结直肠癌,必须对局部复发以及淋巴结转移和远处转移进行密切监测。内镜切除术后应进行至少3年的仔细随访。

参考文献:

Tanaka S, Saitoh Y, Matsuda T, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps[J]. J Gastroenterol. 2021 Apr;56(4):323-335.