European Radiology:药物涂层球囊血管成形术在治疗颅内动脉粥样硬化病变中的价值

时间:2023-01-15 15:00:54 热度:37.1℃ 作者:网络

现阶段,药物涂层球囊(DCB)血管成形术正在成为经皮治疗动脉粥样硬化的另一种非支架疗法。DCB可以快速、均匀地将紫杉醇(抗再狭窄剂之一)输送到血管壁上,通过防止新内膜增生、降低再狭窄率。以前的研究表明,DCB血管成形术在治疗颅内动脉粥样硬化疾病(ICAD)方面是安全、可行的,而且随访中围手术期并发症和再狭窄的发生率很低。

除了管腔狭窄的程度,斑块的易损性在ICAD引起的急性缺血性卒中中也起着重要作用。传统的管腔成像技术对颅内血管病变的分析仅限于评价血管管腔的变化。增强血管壁MRI(VWMRI)可以直接观察血管壁,并识别脆弱斑块的特征,这些特征可能超越了单纯的管腔狭窄在预测卒中风险中的价值。

近日,发表在European Radiology杂志的一项研究通过VWMRI评估了DCB治疗后ICAD病变血管壁特征的变化,并同时评估了DCB血管成形术后的血管壁特征与随访时间之间的关系,为临床进行患者治疗的准确评估提供了参考依据。

本项研究回顾性地纳入了本机构内单独接受DCB血管成形术的有症状ICAD患者。在基线和随访的VWMRI中比较了管腔面积狭窄、血管壁增厚、高密度斑块和突出的管壁强化的发生率。

29名患者有29个ICAD病变,其中22个为狭窄,7个为闭塞。DCB治疗和随访VWMRI之间的中位数间隔为4.1[3.3, 6.7]个月。DCB治疗后,随访的VWMRI显示管腔面积的狭窄程度显著下降(83% [71%, 96%] vs 15% [3%, 41%], p < 0.001)。38%(11/29)的患者在后续的VWMRI中观察到目标血管壁外观的正常。在狭窄组中,高密度斑块的发生率从基线时的66.7%(14/21)下降到随访时的23.8%(5/21),突出的壁增强从基线时的66.7%(14/21)下降到随访时的19.0%(4/21)。高密度斑块(p=0.028)和血管壁增厚(p=0.018)的发生率随着随访时间的推移呈下降趋势。虽然不显著(p=0.106),但在突出的血管壁增强的发生率和随访时间之间也有类似的趋势。

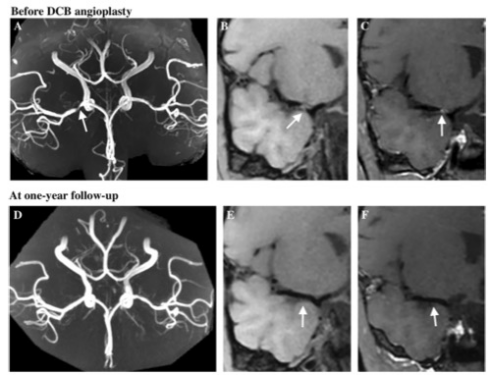

图 DCB血管成形术后血管壁特征随时间变化的示例。第一行(A,B,C)是DCB血管成形术前的图像。MRA显示右侧MCA-M1段严重狭窄(A,箭头)。右侧MCA-M1段在强化前T1加权图像上有高密度斑块(B,箭头),血管壁突出增强(C,箭头)。 第二行(D,E,F)显示DCB血管成形术后1年的随访图像。右MCA-M1段在MRA上显示正常(H)。在对比前(E)和对比后(F)的T1加权图像上都能显示正常的血管壁

本项研究表明,在DCB治疗ICAD病变后会出现进一步的血管愈合和斑块改变,病情也趋向稳定。这些结果有力地强调了DCB血管成形术治疗ICAD的潜力,对于VWMRI上有高风险易损斑块的患者来说更是如此。

原文出处:

Yao Meng,Yuyan Zhang,Xi Chu,et al.Plaque modification and stabilization after drug-coated balloon angioplasty for intracranial atherosclerotic lesions.DOI:10.1007/s00330-022-09129-z.