一生病就输液?错了!

时间:2023-12-06 19:38:45 热度:37.1℃ 作者:网络

秋冬季是感冒流行、多发的季节,各医院门急诊会收治很多因为感冒发烧就医的患者。大部分人一旦发烧就要求输液,尤其是上班族。但科学的诊疗并非如此简单,输液也不是所有治疗的最优解,过度输液反而对身体有伤害。

过度输液的现状

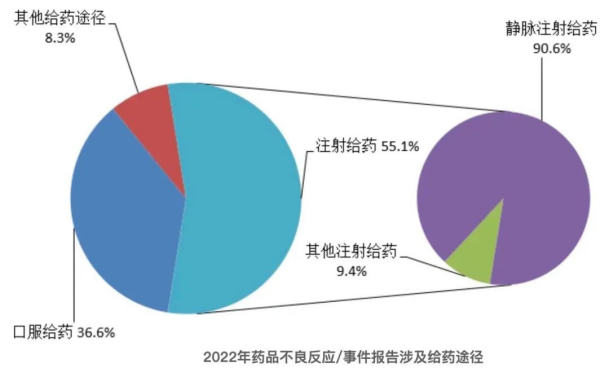

据统计,在2022年上报的药品不良反应/事件中,注射给药占55.1%,口服给药占36.6%、其他给药途径占8.3%。其中注射给药中,静脉注射给药占90.6%、其他注射给药占9.4%。有将近一半的药品不良反应/事件与静脉注射给药相关,远超于口服给药。

有数据显示,2019年我国医疗输液使用量为105亿袋,相当于每人每年使用7.5袋(瓶)输液,远高于全球平均水平(2.5-3.3袋(瓶)/年/人)。

输液是不是能好得更快?

很多病人,甚至一此医生也认为,输液是一种更高级的治疗,而且效果也更好,发烧几天了,吃药没见好就得输液了。

但是,世界卫生组织倡导“能口服不肌注,能肌注不输液”的给药原则。口服给药才是最常用的给药途径,服用方便,比较安全,也适用于大多数药物。

其实输液或口服或雾化,都是平等的,不存在谁比谁更高级,谁比谁效果更好更快,只是不同的用药方式,适用的病情不同而已。比如:由病毒引起的普通感冒,通常可以自愈;由单纯流感病毒感染的流感,通常不需要输液;精神状态良好,呼吸平稳的轻度肺炎,也通常不需要输液。

只不过在中国的医疗环境下,输液更多代表了一种积极治疗的态度,容易给病人一种被重视的感觉,能让家长也觉得医生更尽力。

输液安全问题

2022年的《国家药品不良反应监测报告》中,注射给药发生不良反应占不良反应总数的55.1%。静脉输液常见的不良反应包括过敏反应、类过敏反应、热原反应、局部刺激、溶血反应、水电解质紊乱、容量负荷等。输液不良反应可发生在刚开始输液时,也可发生在输液过程中任何时间,有些迟发反应可在输液结束后一段时间发生。

1、静脉炎

指静脉血管的急性无菌性炎症。药物的刺激性或静脉滴注时间过长都有可能引发静脉炎。

表现为沿着静脉走向的条索状红线,局部可发痒、发红、肿胀、疼痛等。

2、过敏

不管何种给药途径都有过敏的风险,但是静脉给药,药物直接进入血液,更容易发生过敏且更容易快速致敏,甚至导致死亡。

3、空气栓塞

人体血液中不能进入大量空气,如果输液时管内空气未排净,导致空气进入血液循环中,形成空气栓塞,会威胁生命。

4、急性心衰、肺水肿

如果输液量过大或输液速度过快,会使心脏负担增加,尤其是老年人和心肺功能差的患者,更容易导致心衰和肺水肿,表现为胸闷气短、呼吸困难。

5、热源反应

发生原因很复杂,可能和液体中的杂质有关。表现为高热、寒战、恶心、呕吐等症状。

6、耐药性

过度输液往往伴随着抗菌药物的滥用,过度使用抗生素会使细菌产生耐药性。如果大病小病都依赖输液,人体自身免疫力会下降,时间长了将会陷入药物不起效和无药可用的尴尬境地。

7、中药注射剂

中药注射液也是过度输液的重灾区。从2006年鱼腥草注射液使用被叫停、2008年刺五加注射液出现致死性严重不良反应开始,中药注射液的安全性问题已引起关注。中药在我国具有悠久的历史,因其温和的疗效受大众青睐。但中药成分复杂,制成注射剂的安全性仍有待认定。现如今普遍认为中药注射剂发生不良反应的概率远高于其他剂型。

目前,我国越来越多的医院都取消了门诊输液。患者应充分知晓输液的风险,就诊时不主动要求输液,遵医嘱进行治疗,切不可为了治小病而滥用输液,导致严重的不良反应。医者也需严格把控指征,选择合适的给药方式,采取适当的治疗方案。