问诊分析:早期肺癌,警惕隐形的过度手术!

时间:2023-12-10 22:37:28 热度:37.1℃ 作者:网络

前言:目前过度治疗与过度检查、过度手术其实不管在医疗界业内或老百姓口中都或多或少有在讲。但到底何为过度?我想不外乎:一是不需要的检查做了:比如磨玻璃结节,指南都说不建议常规做PET-CT,要实性病灶8毫米以上或混合磨玻璃结节的实性成分大于6毫米才可考虑。但医生建议做,是为过度检查;二是不必要做的手术做了:比如首次检查发现的肺结节,恶性特征不典型,伴呼吸道症状,其实应该先考虑感染性的,但医生告诉病人怕万一恶性,切了化验放心,结果确实是炎性的,白挨一刀,是为过度手术。但还有一种大家则容易忽视,我称之为“隐形的过度手术”。比如:原位癌或微浸润性腺癌,或浸润性腺癌贴壁型,楔形切除就是治愈的,结果切了肺叶并清扫了淋巴结;或者恶性影像特征并不明显,考虑良性可能性大得多的,说成万一恶性如何如何,从而鼓动患者做手术,结果证实是良性的。当然后一种临床上较难界定,因为确实也有影像表现得像良性的恶性病灶。但我说的隐形过度手术中的第一种情况其实在临床上相当常见。因为它并不违反诊疗常规或指南的精神,只是指南精神滞后于临床。今天来分享的这个病例,我是认为非常可惜的。

病史信息:

基本信息:

女性, 47岁 。

主诉:

肺腺癌术后9月。

现病史:

患者2023.2月因两肺阴影医院就诊,2023.2中旬在全麻下行胸腔镜下右上肺叶切除术+右中肺 楔形切除+纵隔淋巴结清扫术。术中冰冻示(右上肺病灶)浸润性腺癌右中肺病灶微浸润性腺癌;右上肺支气管切缘(-)早期肺腺癌。术后9个月复查胸部ct提示:1.右肺Ca术后改变;2.右余肺及左肺多发磨玻璃结节,较大者位于IM27层左肺下叶,直径约0.5cm。为进一步诊治,问诊。

曾就诊医院:

某省级胸科医院

希望获得的帮助:

右边上肺叶已经切除了,现在余下来的肺部还有多发结节。前两天复查医生说左下肺还有好几个结节。希望叶主任仔细看看片子,给个建议,剩下的结节如何处理,何时处理妥当一些。 还有希望叶主任看看剩下的结节哪些状态不好要引起重点关注。病理报告、出院小结均已上传图片了,还请叶主任对后继检查治疗提出意见建议。

影像展示与分析:

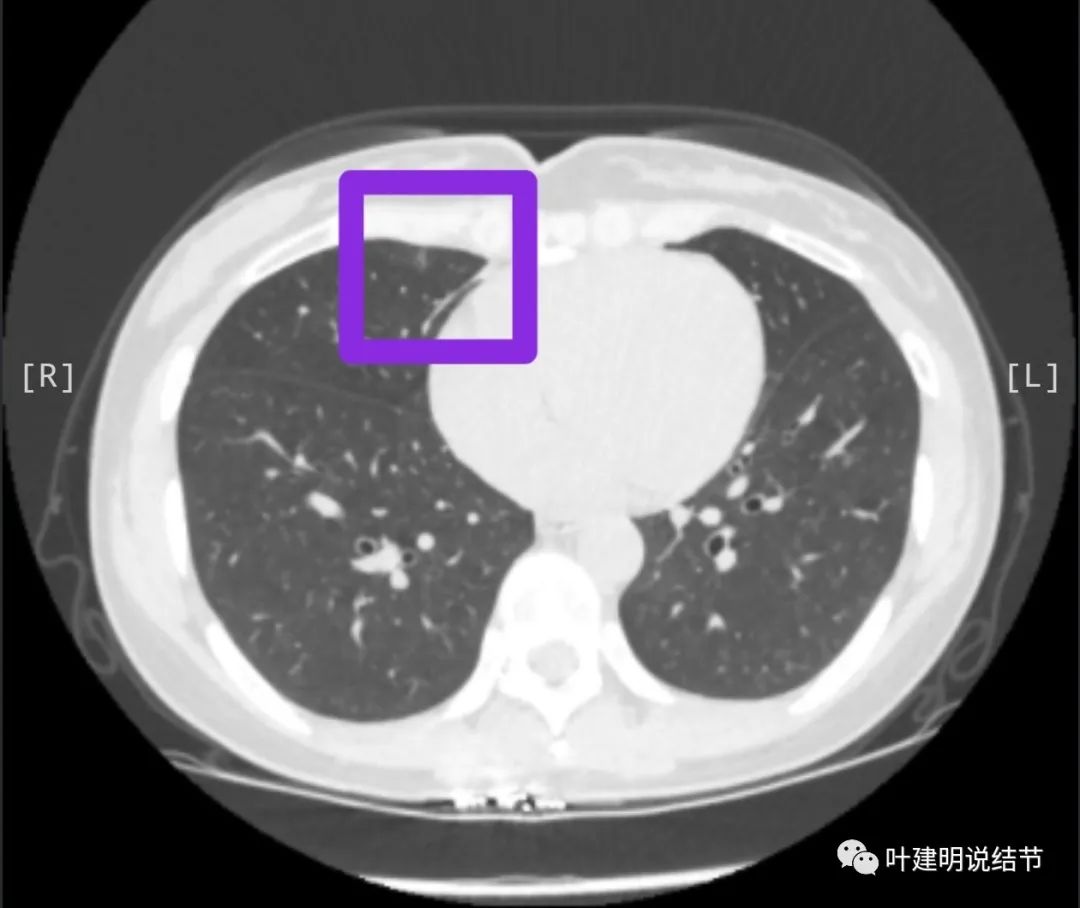

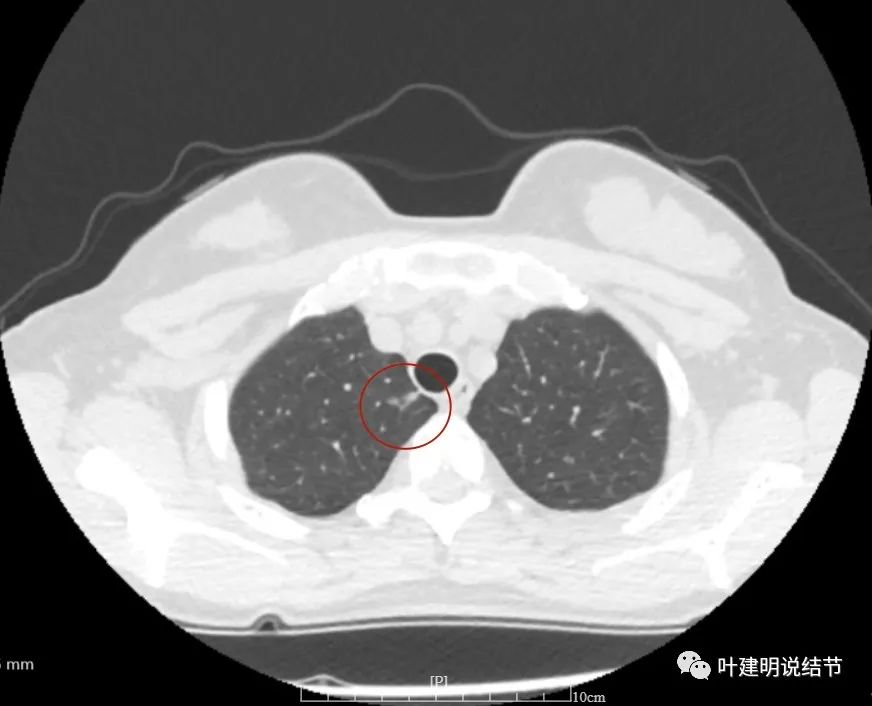

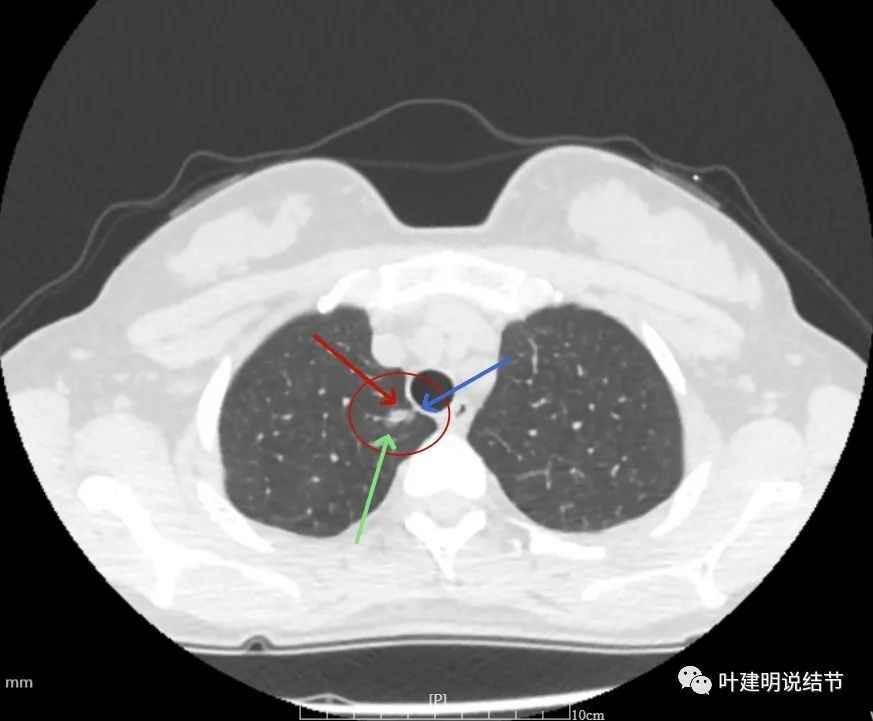

我们先来看术前的影像资料:

右上叶混合磨玻璃结节,轮廓较清,有轻微胸膜牵拉,考虑恶性可能性大,但仍不是纵隔窗上明显可见的实性密度,胸膜牵拉力也弱。微浸润性腺癌或浸润性腺癌可能,估计不含高危亚型,位置也不错,局部切了应该就可以了。

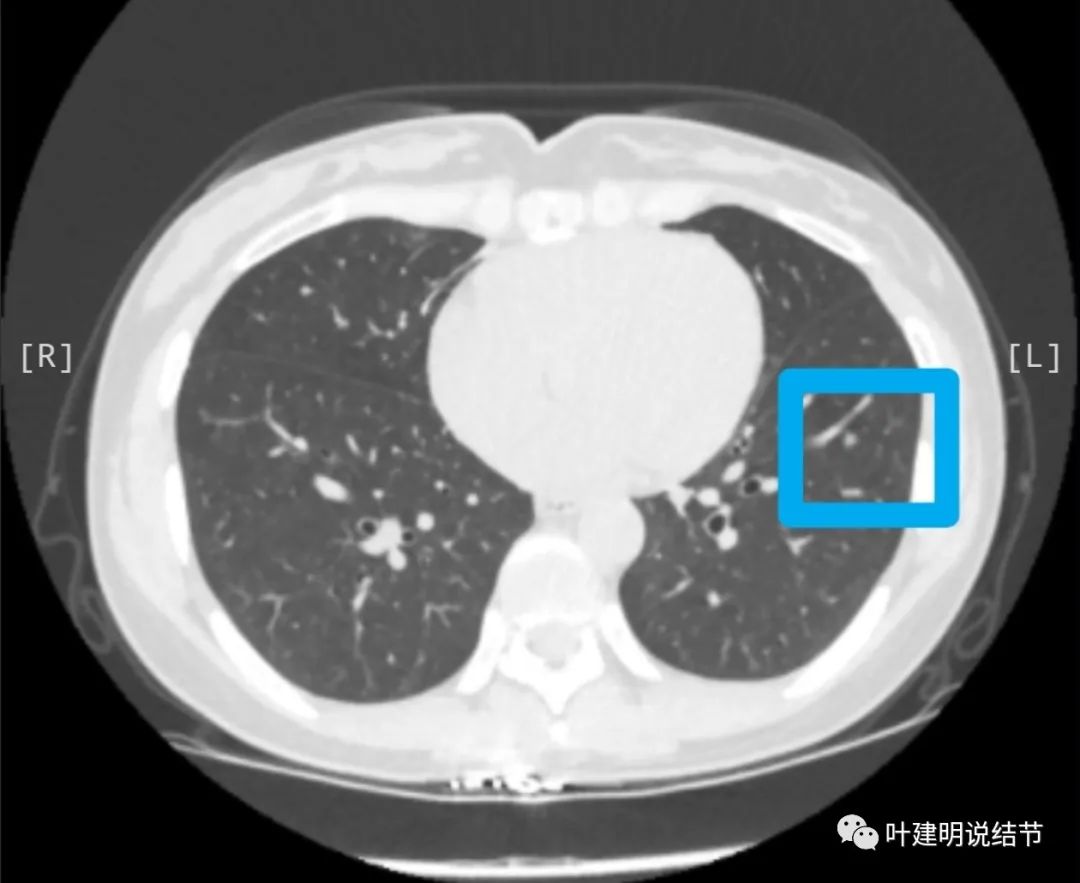

右中叶胸膜下淡而偏模糊的磨玻璃结节,感觉更符合炎性,若持续存在,则也可能是慢性炎伴肺泡上皮增生或不典型增生,至少风险是小的,随访观察是可以的。

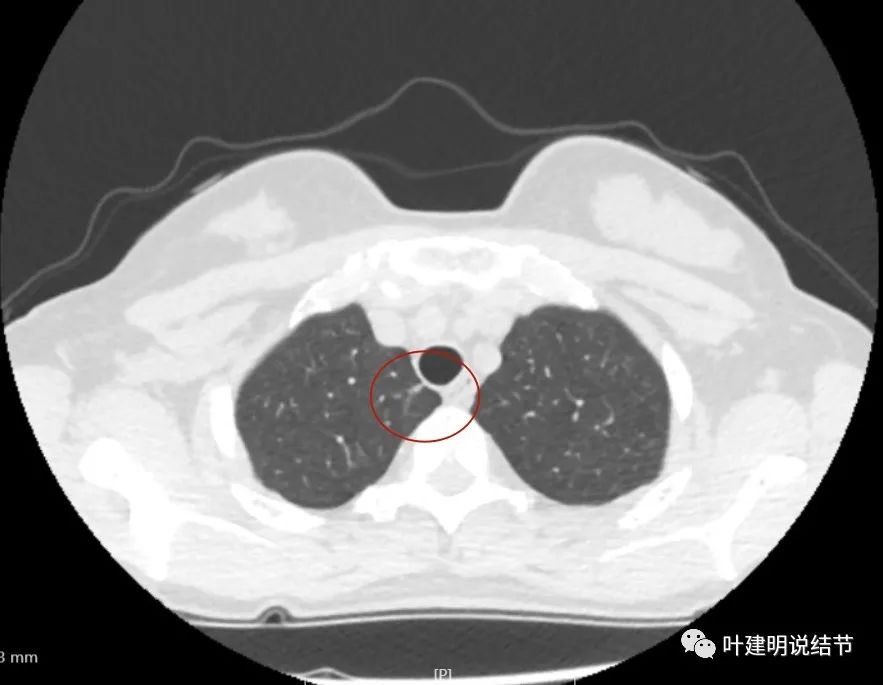

左上叶密度偏高微小结节,性质较难定,但再随访下风险应该不大。影像上看更倾向良性一些。

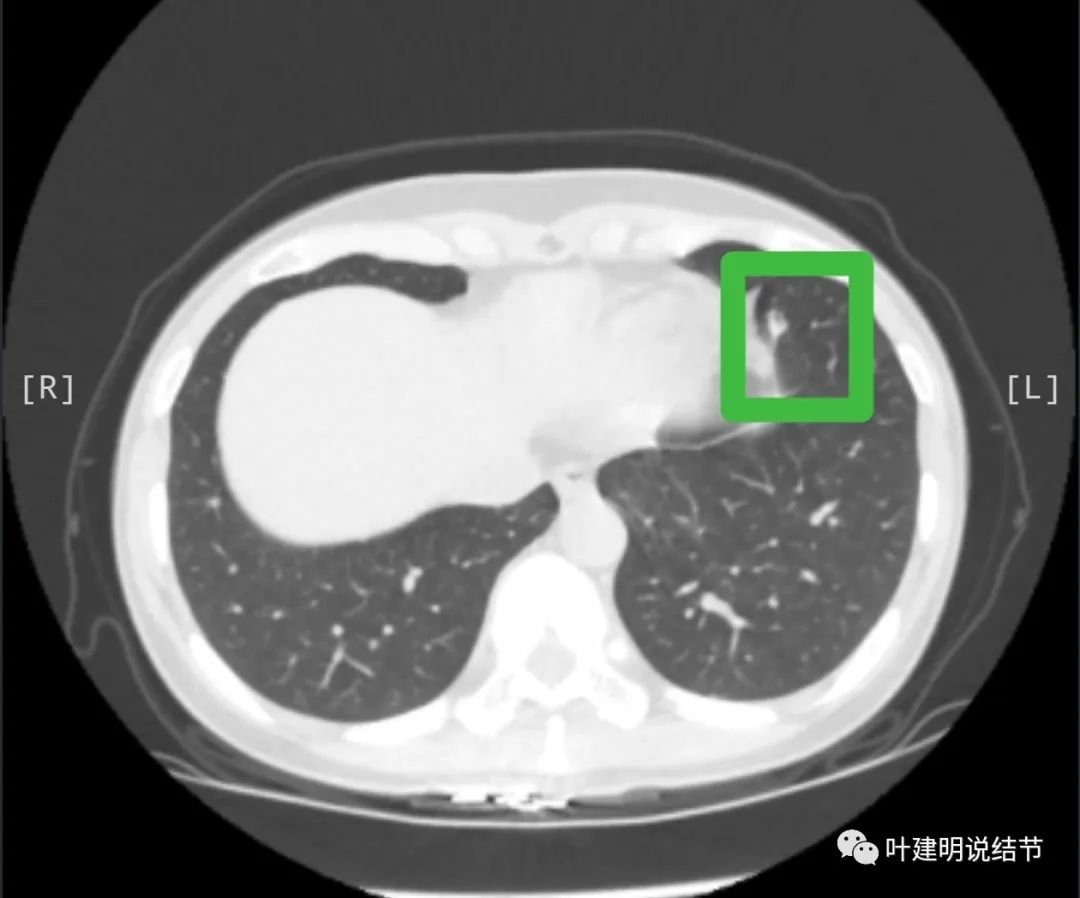

左肺纵隔旁密度偏高伴中间低密度区的结节,边缘与轮廓较清,良性或原位癌之类都有可能,需要随访对比判断,短期风险应该不大。

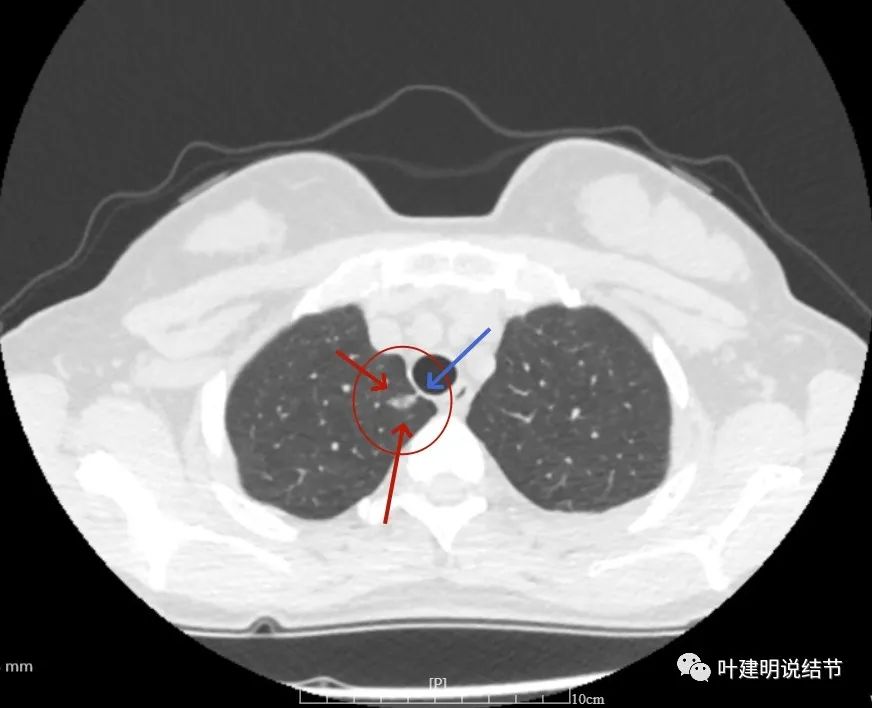

右上主病灶术前连续层面的影像:

病灶出现,条索状。

磨玻璃密度,轮廓较清,瘤肺边界局部欠清,胸膜轻微牵拉。

磨玻璃密度,些层轮廓与边界都清。

灶内有点状高密度,瘤肺边界清。

有小血管进入。

边缘有磨玻璃成分;整体轮廓较清;表面似见浅分叶征。

灶内有的部分密度较高。

部分区域高密度。

边缘区也有点状密度偏高,但范围不大。

主病灶影像考虑:

右上此灶是像恶性范畴的,从密度来看,呈混合磨玻璃,且有血管进入与胸膜牵拉,灶内密度也欠均匀,整体轮廓与边界较清。考虑至少是微浸润性腺癌,也可能是浸润性腺癌了,但高密度部分一是较小,二是收缩力并不强,一般应该不含高危亚型,腺泡型或乳头型加贴壁型可能性大些。

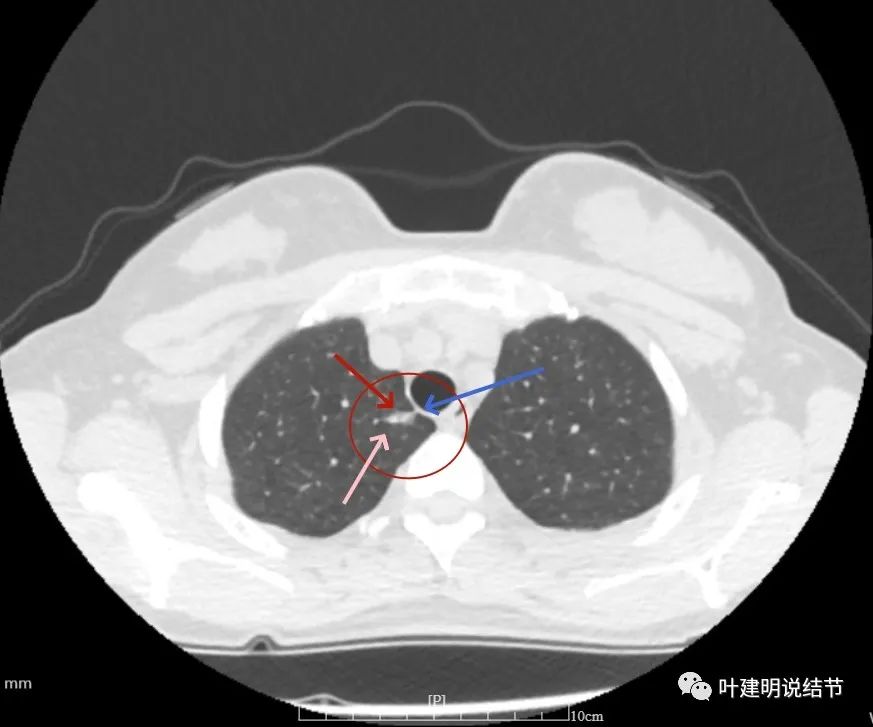

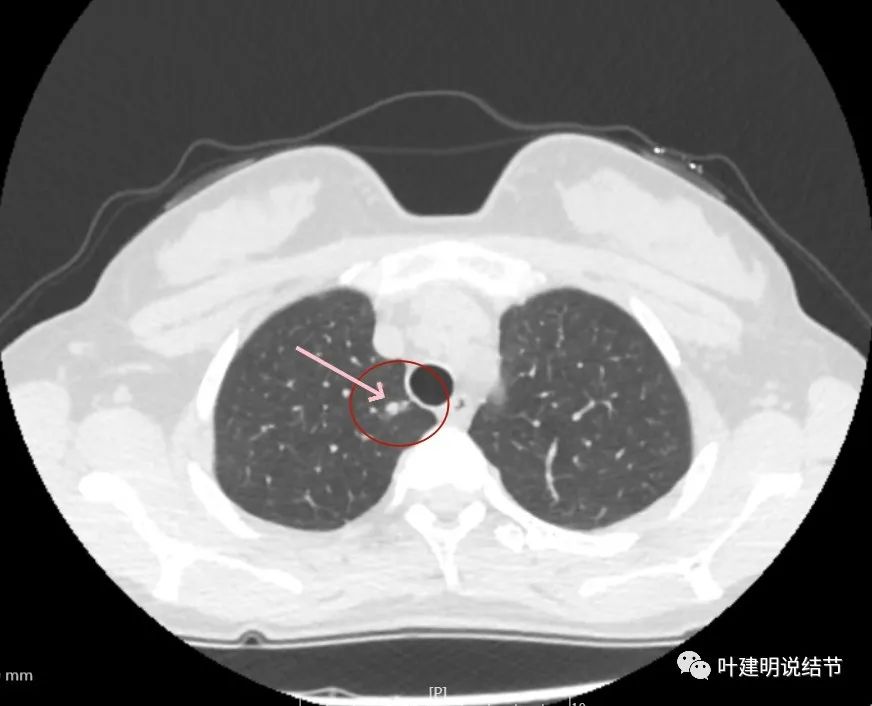

右侧次病灶连续层面影像:

病灶出现,密度过淡。

轮廓与边界糊,邻近有血管走行,血管未进入病灶,也无血管弯征。

似见轻微胸膜牵拉。

右中叶次病灶影像考虑:

此灶若持续存在,则可能是慢性炎伴肺泡上皮增生或不典型增生,风险低,能安全随访。当然如果上叶的病灶考虑切除,此处在边上,顺带切了化验也是可以考虑的。

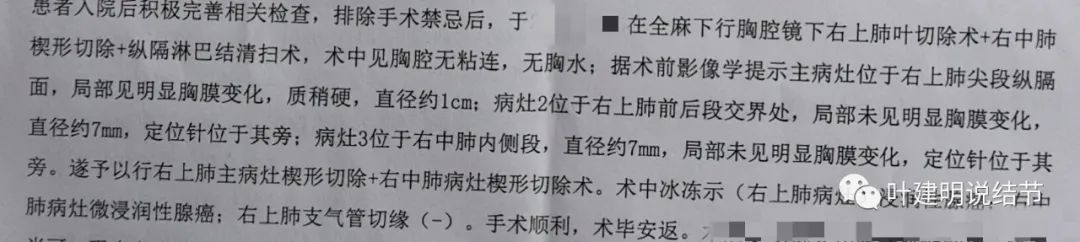

手术情况:

结友在某省级医院做了右上叶切除加右中叶楔形切除加淋巴结清扫术。

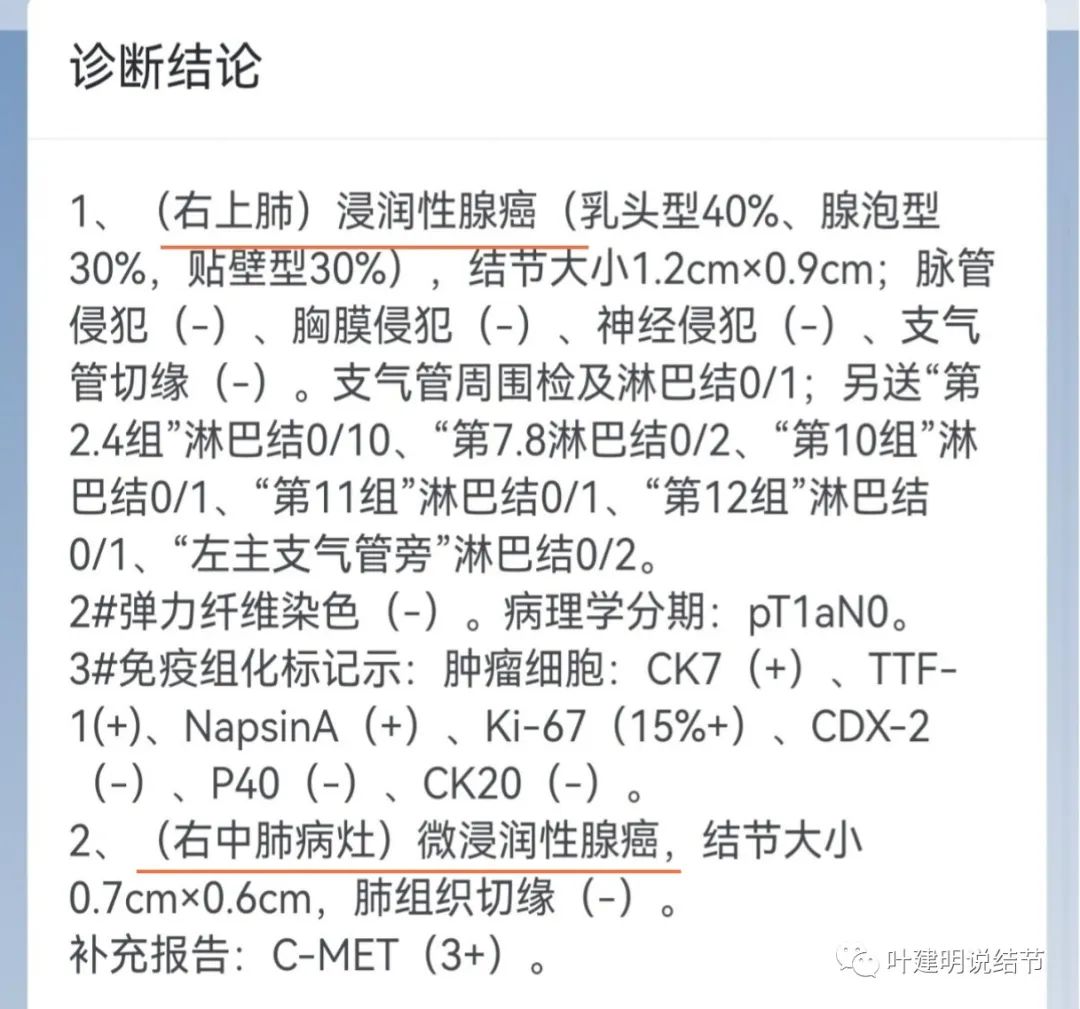

病理:右上叶是浸润性腺癌,乳头型40%、腺泡型30%,贴壁型30%。没有高危亚型,也无高危因素。淋巴结扫了18枚均阴性。右中叶是微浸润性腺癌。

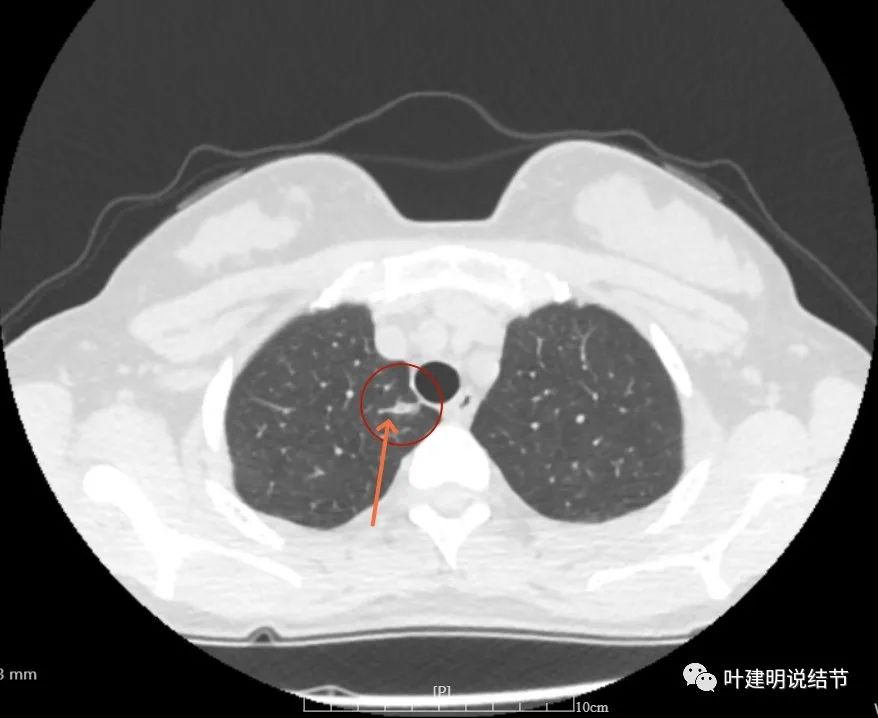

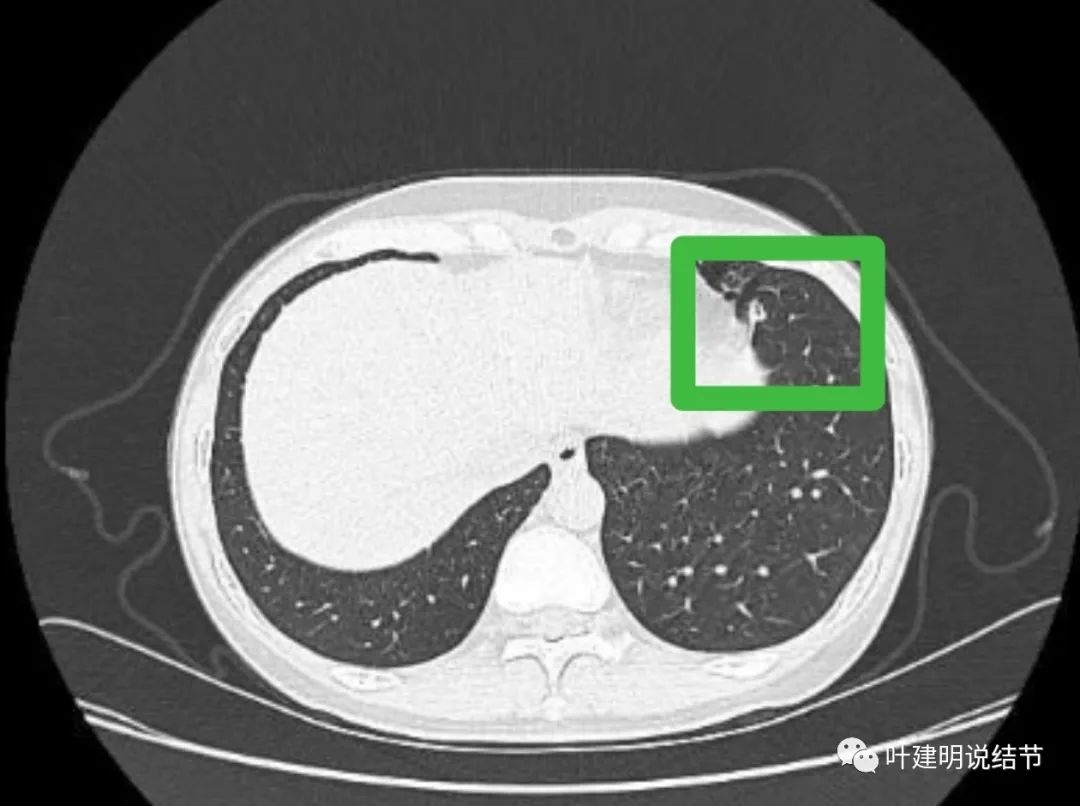

术后复查情况的左侧病灶影像:

两处病灶均说不上较术前有明显变化,应该可以再随访。

我的回复:

右上叶红色的是已经切了的,虽然它是浸润性腺癌,但一来它只有1.2厘米;二来位置很边上,楔形切除切缘阴性;三是没有高危亚型。事后也证明淋巴结不可能有转移,气腔播散也没有,何况又是多发癌,把右上叶切了是真的可惜,年纪还这么轻。紫色的中叶这处,其实从影像上看不像微浸润,当然病理是金标准,我的意思是从影像上看风险还不高,并不是典型的恶性表现,如果随访也是可行的,当然楔形切除的话切了也可以,但我对这个病理有所疑问。左肺蓝色这处,如果没有右侧病灶两个是肿瘤的话,这处要考虑良性的,感觉密度太高。但是因为右侧有多原发肺癌,这样的话左侧也是恶性的可能性相对就大一些,当然目前还小,肯定还不能急着再去做手术。绿色之处其实也不太舒服,感觉整体轮廓比较清,中间有小空泡征,前后对比也没有纤维化或者钙化的样子,同样加上右侧多原发癌,左侧同样恶性的概率就会大一些。处理的建议,因为都还不典型,右侧又开过肺叶,当然不能着急。先半年复查随访,等从影像上更加典型或者说有随访进展再来考虑。如果只是这两处需要处理,都是可以楔形切除的。不过这是后话。目前不建议。意见供参考!

感悟:

这个病例看似做的非常规范,当然也是符合肺癌诊疗指南精神的,淋巴结也扫了很多,都阴性当然是好事,但我想在肺磨玻璃为表现的早期肺癌日渐高发,检出增多的情况下,如此早期的肺癌,进行如此标准的肺癌根治术(肺叶切除加系统性淋巴结清扫)是否真的需要呢?年纪这么轻,起步就是多原发早期肺癌,以后再长怎么办?左侧也是恶性怎么办?关键是右上叶的位置这么好,就在边缘能楔形切除的地方。如果只楔形切除,淋巴结只采样,或术前PET-CT分期没有提示淋巴结转移时不进行采样是否也是可行?那样的话,以后不管如何都能非常从容应对。现在回过头去看,切了肺叶,没有气腔播散、没有淋巴结转移,治疗的效果难道与楔形切除会有不同?是呀!早期肺癌,切肺段没有错,切肺叶也没有错,淋巴结扫的彻底更没有错,因为都是指南精神指导下的手术方式。但我常想,我们为什么一定要前瞻性的研究与临床试验设计来证明不同术式效果是一样的。就如磨玻璃为表现的早期肺癌,反正过去这些年,有太多按传统肺癌进行标准根治的病例,难道就不能卫健委或中华医学会牵头,回顾收集不同大小、不同实性成分占比、不同病理亚型的早期肺癌的病理结果,从而来指导快速改变目前肺癌诊疗指南的推荐。比如说:回顾统计发现2厘米以内的,不含高危亚型而同时实性占比小于50%的全都没有肺内淋巴结(N1)转移,那是不是就都不必切肺叶,只需楔形切除(能楔切的位置)或肺段切除(不能楔切但能段切的位置);如果也都没有纵隔淋巴结转移(N2),那是不是以后这类病灶就都不必清扫纵隔淋巴结?当然若的千分之一的淋巴结转移,则与患者谈话时说明,由其自己决定要不要考虑这千分之一可能,从而切肺叶。指南不改、磨玻璃肺癌与传统肺癌混为一谈,隐形的过度手术就无法避免,更可能为了追求效益或其他方面的因素更受医方欢迎!这是需要大家深思的!更该由业内能制定共识指南的大咖们来考虑这个问题!!