【协和医学杂志】何博礼与协和寄生虫学及热带病学研究

时间:2024-07-30 17:00:33 热度:37.1℃ 作者:网络

1 何博礼早期研究经历

何博礼(Reinhard Hoeppli)[1-3],祖籍瑞士,出生于德国。

何博礼 教授

(1893—1973)

1911年考入德国海德堡大学学习医学专业,1913 年7月通过初步医学考试后继续在基尔大学学习,并在基尔的德国海军第一营实习。第一次世界大战爆发后何博礼不得不暂停学业,于1914—1918年底在德国海军部队承担野战外科的医疗工作。期间,他于1917 年10 月随部队再次驻扎在基尔,因而得以继续进行基尔大学剩余3个学期的医学培训,并于1919年正式完成临床医学课程。

大学毕业后,何博礼便在基尔大学病理学研究所担任助理,随后于1921年进入汉堡热带医学研究所,担任蠕虫病理学负责人弗里德里希·富勒本(Fredrich Fülleborn)教授的助手,期间所开展的大部分工作都与寄生虫感染特别是蠕虫的临床病理学有关,此后他凭借蛔虫研究成果获得了汉堡大学理学博士学位。

1925年,经导师推荐,何博礼获得洛克菲勒基金会资助赴美国进行为期1年的动物学研究,师从戈特霍尔德·斯坦纳(Gotthold Steiner)教授学习自由生活线虫,次年即独立或与斯坦纳教授一起描述了大量线虫新种,成果斐然[4]。

1927年,何博礼应聘并赴厦门大学工作1年,自此开始使用“何博礼”这一中文名。他在厦门大学开展寄生虫学研究,同时也开启了中国自由生活线虫研究的先河。何博礼带领伍献文(后成为我国著名动物学家,中国科学院院士)和徐锡藩(后成为国际著名寄生虫学家,美国爱荷华大学教授)对厦门和浙江的自由生活线虫、江豚的肺寄生线虫及其引起的组织病理变化进行了研究,描述了14 个自由生活线虫新种[5-6]。

在厦门大学工作期间,一次与时任北京协和医学院(下文简称“协和”)寄生虫学系(当时称为“病理学系寄生虫学研究组”)负责人福斯特(Ernest Faust)的田间邂逅,最终促成何博礼来到协和。

2 何博礼的协和生涯

2.1 接任福斯特

福斯特对协和的医学寄生虫学有着开创性的贡献,他创立了协和寄生虫学研究组,并对中国的多种寄生虫病进行了详细研究,同时还培养了多名顶级传染病学家[7]。

然而,当时寄生虫学研究组隶属于病理学系,时任系主任田百禄(Carl Broeck)教授因福斯特毕业于动物学系,认为其不具备医学背景从而不能胜任寄生虫学领域负责人的职位,不支持聘任福斯特为教授。福斯特遂于1927年提出辞呈,表示结束该任期后不再续聘,同时推荐何博礼为继任候选人。

何博礼是临床医学科班出身,经过临床病理学专业训练并获理学博士,曾师从美国著名学者进行线虫研究,加之精通汉英德三国语言,因此成为协和寄生虫学研究组负责人的不二人选。但当时何博礼已经受聘德国汉堡大学教授,为此洛克菲勒基金会最终提供了极有竞争力的岗位待遇,如担任正教授、全权负责寄生虫学系、提供充足的资金和支持、配备2名中国寄生虫学家(许雨阶和姚克方)作为助手、每年只教授1门为期3个月的寄生虫学课程、领导北京协和医院的热带医学科等。最后,何博礼同意辞去他在汉堡大学的教授职位,来到协和担任寄生虫学研究组负责人,任职正教授。时至今日,在汉堡大学教授名录中,依然能查到何博礼的名字。

何博礼担任协和寄生虫学研究组负责人后与病理学系同事合影(摄于1932年)

2.2 潜心协和象牙塔

1930年1月,何博礼来到协和任职,全面负责寄生虫学研究组的工作。在洛克菲勒基金会的支持下,何博礼领导的协和寄生虫学研究组发展成为中国乃至世界领先的医学寄生虫学和热带病学研究与教学中心之一,并取得了诸多学术成果[8],直至1941年12月协和被入侵的日军占领并关闭。

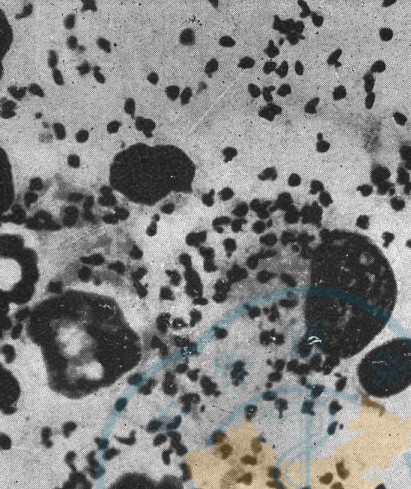

2.2.1 何博礼现象

福斯特在协和工作时的研究重点是寄生虫的生物学,而临床医学出身的何博礼除重视对病原的研究外,还对宿主的感染反应感兴趣,这也促使他发现了著名的“何博礼现象(Hoeppli Phenomenon)” [9],即在兔子宿主组织中的日本血吸虫卵成熟后,周围会出现一个嗜酸性晕轮,其特征是在感染性或非感染性病原体周围或附近出现放射状、星状或棍棒状的嗜酸性物质。由于看起来像带了一顶礼帽,因此又称 “何博礼冠(Hoeppli Corolla)”。

这种现象是一种宿主局部免疫反应,产生的原因是由于日本血吸虫产卵量大,在宿主组织内多成簇聚集,急性期的虫卵肉芽肿容易液化而出现嗜酸性脓肿,虫卵周围出现许多浆细胞伴抗原-抗体复合物沉着,从而在虫卵周围形成嗜酸性的放射状棒状体[10]。该现象与1908 年Splendore所描述的申克氏孢子丝菌(Sporothrix schenckii)感染引起的孢子丝菌病(sporotrichosis)反应相似,因此,如今多用“Splendore-Hoeppli Phenomenon”这一术语,作为组织学中宿主免疫反应的标志。

2.2.2 重视与临床医师合作

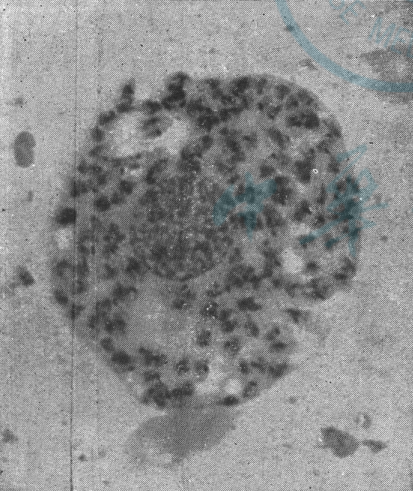

何博礼高度重视与临床医师的合作,尤其是内科,他与李宗恩、许雨阶、冯兰洲、钟惠澜等密切合作,共同调查了狗的黑热病(Kala-azar)发生情况并对发病模式进行研究。其在黑热病造成的狗皮肤损伤组织病理切片中观察到大量利杜氏小体,证实狗是人类感染黑热病的重要传染源[11],这促使人们认识到,只有采取有效措施解决宿主问题,才能控制人类黑热病传播。

此外, 华支睾吸虫(Clonorchis sinensis)被认为是中国肝癌高发的原因之一,何博礼与北京协和医院病理科胡正详合作,在检查大量华支睾吸虫病患者的肝脏组织切片后,并未发现华支睾吸虫病与肝癌之间的联系[12]。但何博礼指出,在肝片吸虫(Fasciola hepatica)和猫后睾吸虫(Opisthorchis felineus)流行的地区,肝脏原发肿瘤的发病率较高,日本血吸虫(Schistosoma japonicum)和曼氏血吸虫(S.mansoni)感染也会促使肝癌发生[13]。

2.2.3 线虫分类学研究

何博礼的线虫分类学研究功底非常深厚,在厦门大学工作期间就命名过多种自由生活线虫。在协和工作期间,他更多开展了蛔虫类线虫等动物寄生线虫的分类学研究,例如对蝮蛇体内的洞穴蛇蛔虫(Ophidascaris excavata Hsü & Hoeppli, 1931年)、染病海豚体内的阿氏异尖线虫(Anisakis alexandri Hsü & Hoeppli, 1933年)以及江豚听觉器官的听囊伪直尾线虫(Pseudostenurus auditivus Hsü & Hoeppli, 1933年)进行了细致描述,这些工作均是与徐锡藩合作完成 [14-15]。

2.2.4 寄生虫病医学史

何博礼作为藏书爱好者,协和图书馆收藏的大量中医古籍成为他的宝贵财富,在熟读了大量相关文献后,他逐渐对寄生虫学的发展有了深入了解,开始关注寄生虫学在中国的发展历史,并对中国和早期西方医学中的寄生虫病进行了比较[16]。在协和工作期间,他对这一领域一直保持研究及写作,尽管时断时续。何博礼探索了一个崭新的研究方向——寄生虫病医学史,这也是他为世界寄生虫学留下的最宝贵的财富[17-19]。

例如,他于1959年在新加坡出版的《早期医学和科学中的寄生虫和寄生虫感染》[18] 一书中,专门介绍了蠕虫和节肢动物的历史,以及现在所知的由原生动物引发疾病的概念;描述了过去三个世纪因显微镜的发现所带来的现代观念的发展,还详细介绍了中国人对疟疾、痢疾、毒药、虱子和疥疮等重要疾病的看法。

该书汇集了医学史和生物科学史学者长期以来一直寻求的有关寄生虫学历史的大量论文,被评价为科学史上第一本以与西方古代和中世纪同样的水平、细节和严肃性来论述中世纪中国、印度和阿拉伯贡献的著作[20],该书先后用英语出版15版之多。

2.3 主持寄生虫学教学

协和的寄生虫学研究在福斯特和何博礼的先后引领下,对中国乃至世界的寄生虫学教学产生了重大影响。一方面,何博礼主持医学生的寄生虫学课程;另一方面,寄生虫学研究组还承担了大量的继续教育和培训任务。

据统计,1920—1950年,寄生虫学研究组培养研究生和进修生共192名,其中125名来自中国,41名来自美国,其余则来自英国、加拿大、德国、澳大利亚、日本等其他国家[21]。

而何博礼因精通汉语,还主持了一部分用中文授课的课程以及科普工作。这些继续教育课程对于寄生虫学在中国的普及作用是不言而喻的。此外,何博礼还曾担任协和图书馆委员会主席,致力于维护图书馆的高效又利用,使师生及员工受益无穷[22]。

然而,协和的象牙塔却在一夜之间崩塌,日军侵占协和后,尽管何博礼是受影响几乎最小的外籍教授,但他的学术生涯不得不告一段落。

2.4 外交贡献

1941年12月,日本偷袭珍珠港并对美国宣战后,协和很快被日军强行占领并关闭,何博礼凭借其中立国瑞士公民的身份未被剥夺自由,他以瑞士领事的身份为协和、也为陷入困境的协和员工作出了许多外交努力。

1942—1946年,在担任瑞士驻北京总领事代表期间,他一方面为协和的利益努力奔走,另一方面还为在华外籍人士尽可能提供服务和帮助。对于习惯与学者、学生们打交道的何博礼来说,他不仅要努力适应外交官的新角色,还要经常与荷枪实弹的日军进行交涉;而面对在华外籍人士的各种要求,何博礼总是秉持善良仁慈的品质,尽可能帮助他们并认真而干练地履行好外交官的工作职责。在日本宣布投降以后,也正是何博礼,找到日本宪兵司令部释放了囚禁中的协和校长胡恒德(Henry Houghton)等人[13,22]。

抗日战争胜利后,何博礼依然坚定地留在协和,至1947年协和复校时,成为仅有的3名外籍教授之一,研究机会实际上也很有限。1951年协和被军管后,在协和工作的所有西方人陆续离开了中国,而何博礼教授一直到1952年8月才离开,成为离开协和的最后一名外国人。

3 总结

何博礼教授在德国接受了严格的临床医学训练,接着在汉堡大学获得临床病理学专业的理学博士学位,又在美国接受了线虫分类学的专业训练,为其后来的发展奠定了坚实的基础。他的主要职业生涯均在协和度过,为中国的医学寄生虫学和热带病学贡献颇多。太平洋战争期间何博礼因其瑞士国籍而免于拘禁,同时他以瑞士领事的身份为协和、也为陷入困境的协和员工作出了许多外交努力,并在战后依然留在中国帮助重建协和。1952年离开中国后,何博礼先后在新加坡和利比里亚继续进行学术研究,以医史学视角分析寄生虫病,独树一帜。因此,何博礼教授既是一位杰出的医学寄生虫学与热带病学家,又是一位医史学家,还是一位临危受命的出色外交官,即使在星光熠熠的协和,这样的传奇人物也可谓是卓尔不群。

参考文献

[1]Vogel H. In memoriam Reinhard Hoeppli 1893—1973[J]. Zeitschrift fur Tropenmedizin und Parasitologie, 1973, 24: 131-132.

[2]Freyvogel T. Reinhard Hoeppli 1893—1973[J]. Bulletin Schweizerischen Akademie Medizinischen Wissenschaften, 1973, 29: 159-160.

[3]Morley NJ. Reinhard Hoeppli (1893—1973): The life and curious afterlife of a distinguished parasitologist[J]. J Med Biography, 2021, 29: 162-169.

[4]Steiner G, Hoeppli R. Studies on the exosceleton of some Japanese marine Nemas[J]. Arch Schiffs- u Tropenhy, 1926, 30: 547-576.

[5]Wu HW, Hoeppli R. Free-living nematodes from Fookien and Chekiang[J]. Arch Schiffs- u Tropenhy, 1929, 33: 35-43.

[6]Hoeppli R, Hsü HF. Parasitische nematoden aus Vgein und einem Tümmler[J]. Arch Schiffs- u Tropenhy, 1929, 33: 24-34.

[7]Faust EC. The beginning of organized parasitology in China[J]. Peking Nat Hist Bull, 1950-51, 19(2-3): 85-88

[8]Hoeppli R. The development of parasitology in China from 1930 to 1950[J]. Peking Nat Hist Bull, 1950-51, 19(2-3): 89-146.

[9]Hoeppli R. Histological observations in experimental Schistosomiasis japonica[J]. Chin Med J, 1932, 46(12): 1179-1186.

[10]Hussein MR. Mucocutaneous Splendore-Hoeppli phenomenon[J]. J Cutan Pathol. 2008, 35: 979-988.

[11]Feng LC, Chung HL, Hoeppli R. Canine leishmaniasis with skin lesions observed in PeiPing[J]. Chin Med J, 1939, 55: 371-382.

[12]Hoeppli R. Histological changes in the liver of sixty-six Chinese infected with Clonorchis sinensis[J]. Chin Med J, 1933, 47: 1125-1141.

[13]Bowers JZ. Western Medicine in a Chinese Palace[M]. Philadelphia: Josiah Macy, 1972, 250.

[14]Hsü HF, Hoeppli R. Parasitic nematodes mostly from snakes collected in China[J]. Nat Med J China, 1931,17: 567-588.

[15]Hsü HF, Hoeppli R. On some parasitic nematodes collected in Amoy[J]. Peking Nat Hist Bull, 1933, 8: 155-168.

[16]Hoeppli R, Ch'ang I-H. Parasites in Chinese and early western medicine-a comparison[J]. Peking Nat Hist Bull,1950, 18: 207-243.

[17]Hoeppli R. The knowledge of parasites and parasitic infections from ancient times to the 17th century[J]. Exp Parasitol, 1956, 5: 398-419.

[18]Hoeppli R. Parasites and Parasitic Infections in Early Medicine and Science[M]. Singapore: University of Malaya Press, 1959, 526.

[19]Hoeppli R. Parasitic Diseases in Africa and the Western Hemisphere: Early Documentation and Transmission by the Slave Trade[M]. Basel: Verlag für Recht und Gesellschaft, 1969, 240.

[20]Needham J. Parasites and Parasitic Infections in Early Medicine and Science. R. Hoeppli University of Malaya Press, Singapore, 1959; xiv+526, with 23 plates[J]. Med History, 1960, 4: 262.

[21]Shen Y. Malaria and Global Networks of Tropical Medicine in Modern China, 1919-1950. PhD Thesis, Georgetown University, USA. 2017.

[22]Ferguson ME. China Medical Board and Peking Union Medical College[M]. New York: China Medical Board,1970, 263.