主动脉与冠状动脉疾病治疗大对决:手术还是经导管?

时间:2025-02-13 12:08:30 热度:37.1℃ 作者:网络

治疗困境:选择难题

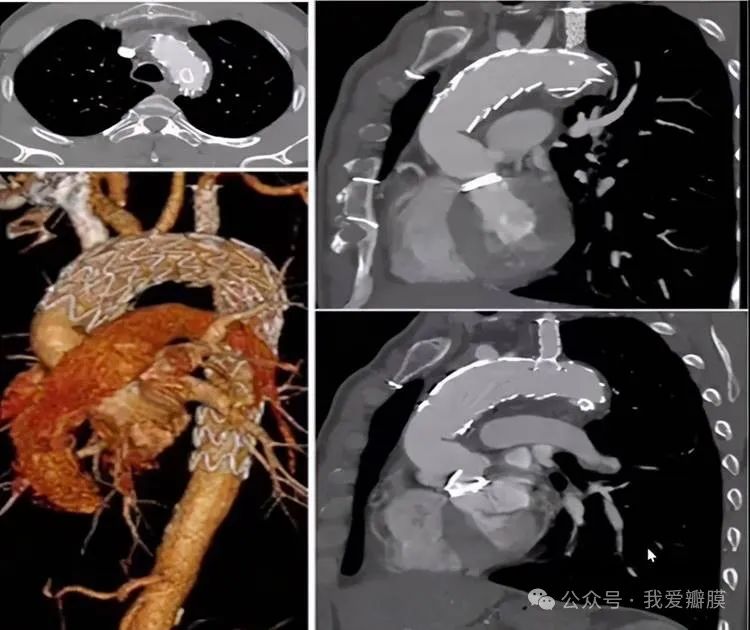

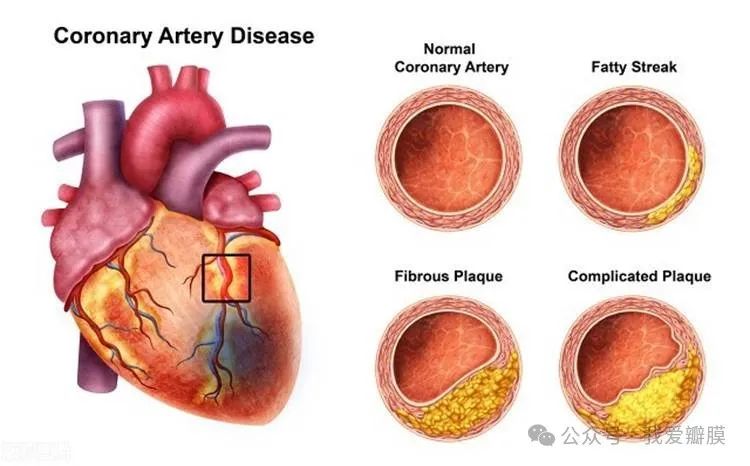

在心血管疾病的治疗领域,主动脉和冠状动脉疾病双重治疗中手术与经导管策略的选择,一直是困扰医生和患者的难题。当患者同时面临主动脉瓣狭窄和严重冠状动脉疾病时,究竟该选择传统的手术治疗,还是新兴的经导管技术呢?这一争议犹如一团迷雾,笼罩着整个心血管医学领域。

传统的手术治疗,如冠状动脉旁路移植术(CABG)联合主动脉瓣置换术(AVR),是较为成熟的治疗方案。它通过开胸手术,直接对病变的冠状动脉和主动脉瓣进行修复或替换,从根源上解决问题。然而,这种手术创伤较大,患者需要经历较长的恢复时间,术后并发症的风险也相对较高。就像一位患者描述的那样:“做完手术,感觉自己像是经历了一场大劫难,身体元气大伤,恢复的过程也十分漫长和痛苦。”

而经导管主动脉瓣植入术(TAVI)联合经皮冠状动脉介入治疗(PCI)作为一种新兴的治疗手段,以其创伤小、恢复快等优势,逐渐走进人们的视野。它通过导管技术,在不开胸的情况下,将人工瓣膜植入主动脉瓣位置,并对冠状动脉进行介入治疗。这种方式大大减少了手术对患者身体的创伤,患者术后能够更快地恢复正常生活。但它也并非完美无缺,长期效果和安全性仍存在一些争议。

研究 1:手术治疗长期预后佳

为了揭开这一争议的谜底,医学专家们展开了深入的研究。其中,一项来自美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)住院数据库的大规模分析备受瞩目。这项研究涵盖了超过37,000 名患有严重冠状动脉疾病且需要主动脉瓣置换术和冠状动脉血运重建的患者 ,样本数量之多,为研究结果的可靠性提供了有力保障。

研究人员对这些患者进行了细致的分析,将接受冠状动脉旁路移植术(CABG)联合主动脉瓣置换术(AVR)的患者与接受经导管主动脉瓣植入术(TAVI)联合经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的患者进行对比。经过长时间的随访和数据分析,结果令人惊讶:接受手术治疗的患者在长期预后方面表现更为出色。

具体来看,在五年的研究期内,风险调整后的纵向分析显示,PCI/TAVI 治疗的患者在中风、心肌梗死、全因死亡率以及中风、心肌梗死、瓣膜再介入或死亡的主要复合结果的再入院率方面,均显著高于 CABG/AVR 治疗的患者。这意味着,从长远来看,手术治疗能够为患者带来更好的生存质量和更低的并发症风险。就像一位参与研究的医生所说:“我们通过大量的数据对比,清晰地看到了手术治疗在长期效果上的优势,这对于患者的治疗决策具有重要的参考价值。”

研究 2:经导管治疗短期优势明显

然而,并非所有研究都支持手术治疗的优势。1 月份发表在《柳叶刀》上的 TCW 试验,就得出了截然不同的结论。这是一项具有开创性意义的研究,它是首个将经导管主动脉瓣植入术(TAVI)联合血流储备分数(FFR)引导的经皮冠状动脉介入治疗(PCI)与传统外科瓣膜置换术和冠状动脉旁路移植术(CABG)进行对比的随机试验。

研究人员精心招募了 172 名患者,将他们随机分为两组,一组接受经导管治疗,另一组接受传统外科手术治疗。在为期一年的随访中,研究结果令人眼前一亮:经导管治疗组在主要终点,即全因死亡率、心肌梗死、致残性卒中、临床驱动的靶血管血运重建、瓣膜再干预以及治疗后一年危及生命或致残性出血等方面,产生了更有利的结果。

具体数据显示,经导管治疗组的主要终点事件发生率仅为 4%,而外科手术组则高达 23%,风险差达到了 - 18.5,远远低于 15% 的预定非劣效性阈值。进一步分析发现,经导管治疗组的优势主要体现在全因死亡率和危及生命的出血方面。全因死亡率上,经导管治疗组为 0,而外科手术组为 10%;危及生命的出血发生率,经导管治疗组为 2%,外科手术组为 12%。这意味着,在短期内,经导管治疗能够显著降低患者的死亡风险和出血风险,为患者带来更好的治疗体验。正如一位参与该试验的患者所说:“我选择了经导管治疗,术后恢复得很快,身体也没有那么痛苦,感觉自己做出了正确的选择。”

各方观点碰撞

面对这两项研究截然相反的结果,医学界的专家们展开了激烈的讨论。J Hunter Mehaffey教授在胸外科医师协会(STS)2025 年年会发表的分析,虽然指出了手术方法在长期预后上的好处,但对于《柳叶刀》上的研究结论,他表示了质疑。他惊讶于该研究基于每组少于 100 名患者的样本量和一年终点就得出了如此明确的结论 。他认为,在试验的外科组中看到的死亡率高于在实际实践或临床试验环境中通常所见的数字,这可能会影响研究结果的可靠性。

而 TCW 试验的领导者 Elvin Kedhi 教授则承认,该试验在随访时间和患者数量方面确实存在局限性。不过,他也指出了最近一项来自西班牙的多中心回顾性分析结果作为支撑。这项分析发表在 JACC:心血管干预上,其中 CABG 和 SAVR 与 PCI 和 TAVI 相比,死亡率和中风率更高。这一结果似乎为经导管治疗的优势提供了更多的证据。

尽管两位专家观点不同,但他们都一致认为,在这个领域需要更多的随机数据来解决争议。Kedhi 教授强调:“我真的相信我们真的需要一个大型的随机试验来回答这个问题。” Mehaffey 教授也表示赞同,他认为试验设计需要务实,并且要有外科医生和介入医生的共同参与。同时,他特别指出,试验的纵向结果必须远远超过一年,因为对于年轻、低风险患者来说,他们的预期寿命可能长达 10 年、15 年甚至 25 年,了解治疗的长期影响至关重要。 就像一位资深心血管专家所说:“只有通过大规模、长时间的随机试验,我们才能真正找到最适合患者的治疗方案,为他们的健康提供更可靠的保障。”

治疗决策:个性化与多学科

面对这两种截然不同的研究结果,医生们在为患者制定治疗方案时陷入了两难的境地。那么,究竟该如何抉择呢?其实,答案并非非黑即白,而是需要综合考虑患者的个体情况。

每个患者都是独一无二的,他们的年龄、身体状况、病情严重程度、合并症等因素都会对治疗方案的选择产生影响。比如,对于年轻、身体状况较好的患者,手术治疗虽然创伤较大,但可能带来更好的长期效果,从长远来看,更有利于他们的健康和生活质量。而对于年龄较大、身体较为虚弱的患者,经导管治疗的创伤小、恢复快等优势则更为突出,能够在保证治疗效果的同时,减少手术对身体的负担,提高他们的生活质量。

除了患者个体情况外,治疗决策还需要多学科团队的共同参与。心血管内科医生、心脏外科医生、介入医生等专业人员应携手合作,从不同角度对患者的病情进行全面评估。他们会根据患者的具体情况,结合各种治疗方法的优缺点,为患者量身定制最适合的治疗方案。就像一个精密的团队,每个成员都发挥着自己的专业优势,共同为患者的健康保驾护航。

在这个过程中,患者的意愿也至关重要。医生们会与患者充分沟通,向他们详细介绍各种治疗方案的利弊,让患者了解自己的病情和治疗选择,从而做出符合自己意愿的决策。患者的积极参与和配合,能够增强他们对治疗的信心,提高治疗的依从性,最终达到更好的治疗效果。正如一位患者所说:“医生和我详细沟通后,我对自己的病情有了更清楚的了解,也能更放心地接受治疗。”

结语:探索仍在继续

主动脉和冠状动脉疾病双重治疗中手术与经导管策略的争议,如同一场激烈的学术辩论,至今仍未尘埃落定。两种治疗策略各有优劣,目前的研究结果也存在分歧,这无疑给医生和患者带来了困惑。但这也正是医学发展的动力所在,每一次的争议都促使我们去深入探索,寻找更优的解决方案。

在未来,我们期待更多大规模、高质量的随机对照试验能够开展,为这一争议提供更明确的答案。同时,随着医学技术的不断进步,也许会有更先进的治疗方法出现,为患者带来新的希望。让我们共同关注这一领域的发展,期待在不久的将来,能够找到最适合患者的治疗方案,为心血管疾病患者的健康保驾护航。就像医学发展的长河中,每一次的突破都源自于对未知的探索和对真理的追求,我们坚信,在主动脉和冠状动脉疾病治疗的道路上,我们也将不断前行,取得更大的进步。