卒中后患者血压居高不下,该如何选择降压药?

时间:2023-04-28 15:32:23 热度:37.1℃ 作者:网络

年过半百的高大爷5天前早上起床突然发现右边手脚没力气,说话也不利索,家人赶紧将他送到医院,一检查原来是“中风”了,医生说医学诊断叫脑梗死。这可把家人吓坏了,住进医院后回想了一下原来高大爷多年前就诊断了高血压,虽然在服用降压药物但是血压一直也没得到很好的控制,大家也没重视。住院这几天脑梗死的病情逐渐稳定下来了,但是血压还是在165/100mmHg左右,家人很是担心,找到医生希望能彻底的调一下血压,那么,对于卒中后血压居高不下的这类患者,降压药物该怎么选择呢?先来听听指南怎么说~

卒中合并高血压,应在病情稳定后及时启动降压治疗,降压目标为130/80mmHg以下

高血压是缺血性卒中最重要的危险因素,在近期发生过缺血性卒中的患者中,高血压的诊断率高达70%1。既往研究证实,有效控制血压能显著降低卒中复发风险,改善患者预后2。因此,对于缺血性卒中患者应该重视降压治疗。

指南建议对于既往有高血压病史且长期服药的缺血性卒中患者,如无绝对禁忌,发病数天且病情稳定后可以重新启动降压治疗。对于降压目标,如患者能耐受,推荐收缩压降至130mmHg以下,舒张压降至80mmHg以下1。

而对于血压≥160/100mmHg的高危或很高危患者,或单药治疗未达标的高血压患者应进行联合降压治疗,包括自由联合或单片复方制剂3。

对于血压控制欠佳的卒中合并高血压患者,厄贝沙坦氢氯噻嗪单片复方制剂是更佳选择

· 厄贝沙坦氢氯噻嗪强效降压,单片复方制剂提高依从性

ARB+噻嗪类利尿剂是指南推荐的联合用药方案,两者联用具有协同作用,有利于改善降压效果3。一项纳入170000名患者的回顾性分析,评估了真实世界中ARB或ACEI联合氢氯噻嗪或CCB的降压效果,结果显示ARB+氢氯噻嗪(HCTZ)联合治疗的血压达标率最高(35%),高于ARB+CCB(32%,P=0.03)、ACEI+HCTZ(30%,P=0.006)和ACEI+钙拮抗剂(28%,P=0.001)。而在ARB+HCTZ合治疗中,厄贝沙坦/HCTZ血压达标率(36%)高于氯沙坦/HCTZ(20%,P=0.001)4(图1)。

图1 不同ARB方案患者血压达标率(%)

另一项回顾性研究结果显示,与缬沙坦/HCTZ相比,厄贝沙坦/HCTZ降低舒张压(–9 vs.–2 mm Hg;P=0.021)和收缩压(–5 vs. 0 mm Hg;P=0.022)的作用更显著5。

而在联合降压治疗中,与自由联合相比,单片复方制剂降压药物具有简化治疗方案、降压达标率高、降低医疗支出、改善患者依从性和降低死亡率的优势,是联合治疗的新趋势6。因此,厄贝沙坦氢氯噻嗪单片复方制剂可能是卒中合并高血压患者的优选降压药物。

· 厄贝沙坦氢氯噻嗪改善神经功能缺损程度,显著降低脑血管事件发生风险

厄贝沙坦有扩张脑血管,保护神经的机制优势,可增强脑血管对病变区的灌注量,且不影响正常血供,另外可持续改善局灶脑缺血后的神经功能恢复,抑制半暗带区的细胞凋亡,保护神经7。一项评价厄贝沙坦/HCTZ对急性脑梗死合并高血压患者治疗效果的研究结果显示,相较硝苯地平对照组,厄贝沙坦/HCTZ不仅有效改善血压情况,同时还可抑制血管炎症反应,保护脑神经元8。多项研究显示,厄贝沙坦/HCTZ治疗后有效降压的同时可改善脑梗死合并高血压患者的神经功能缺损情况9-10。

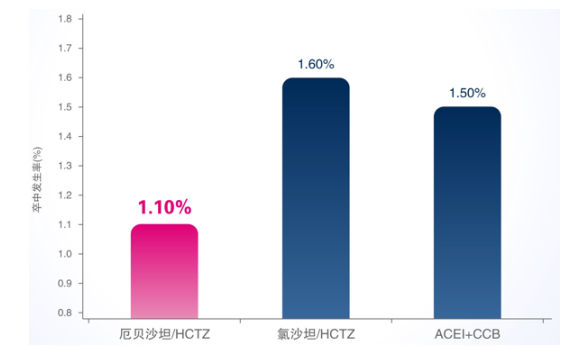

此外,真实世界研究结果显示,使用厄贝沙坦/HCTZ的患者组卒中发生率低于其他联合治疗方案4(图2)。

图2 不同降压药物联用方案患者卒中发生率(%)

小结

高血压是卒中最重要的危险因素,控制血压能够降低卒中发生和复发风险,对于缺血性卒中患者,应在病情稳定后及时启动降压治疗。厄贝沙坦氢氯噻嗪不仅有效降压,还可改善神经功能缺损程度,显著降低脑血管事件发生风险,因此,对于血压控制欠佳的卒中后合并高血压患者,厄贝沙坦氢氯噻嗪单片复方制剂可作为该类患者的优选药物。

参考文献

1. 中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2022. 中华神经科杂志. 2022,55(10):1071-1110.

2. Zonneveld TP, et al. Cochrane database Syst Rev, 2018,7(7): Cd007858.

3. 中国高血压防治指南修订委员会. 心脑血管病防治,2019,2(19):1-44.

4. Petrella R, et al. Clin Ther. 2011; 33(9):1190-203.

5. K A Al Balushi, et al. Med Princ Pract. 2013;22(3):265-9.

6. 中国医疗保健国际交流促进会高血压专业委员会.中国全科医学.2020;23(29):3631-3635.

7. 楼敏, 等. 中国应用生理学杂志,2006,22(2):190-194,Ⅳ.

8. 田显忠. 现代中西医结合杂志, 2015, 24(19): 2129-31.

9. 何莲. 临床合理用药, 2021, 14(9):65-8.

10. 王树青, 等. 现代中西医结合杂志, 2014, 23(10):1094-5.