儿化音,逼疯南方人的“致命玄学”

时间:2019-11-09 11:03:52 热度:37.1℃ 作者:网络

听南方人讲儿化音,是北方人的快乐瀑布。可可爱爱的南方人们,总是把“儿”发得特别用力,而且你完全想不到,他们会把儿化音加到什么地方——

努力学北京话的“台湾儿”演员阮经天:

认真寻找“线索儿”的“鬼鬼”吴映洁:

大张伟吐槽:金锁儿,银锁儿,线索儿

南方人讲儿化音的段子,网上一搜一大把:把《十年》唱成“如果那两个字儿没有颤抖”,把“宝贝儿”念成“包贝尔”……听多了感觉,还蛮可爱的。

哈哈哈哈哈刚刚南方室友在下载东西,他说在“下崽儿”哈哈哈哈哈哈!

南方朋友终于学会说馅儿饼了,但是举一反三把“陷阱”念成“陷儿阱”。“你家这‘阱’还挺特别的,是猪肉大葱馅儿的还是韭菜鸡蛋馅儿的啊?”

今天,我们就来聊聊儿化音,这门堪称逼疯每个南方人的“致命玄学”。

撰文 | 郑子宁

《南腔北调》作者

01

儿化音,一门“玄学”

传说中北京城门哪些该“儿化”哪些不该“儿化”,是门玄学,外地人就算学了一口再流利的京片子,要是不当心说了“德胜门儿”、“前门儿”都会被真北京人一眼识破,但是反过来“东便门儿”、“西便门儿”又是不儿化不行的。

当然,城门的名字说错顶多是会被看出是外地人,若是学“儿化”没学到家,把面粉叫成“白面儿”,要让热心群众听到了,弄不好就会被误会涉毒。

但是就算是地道的北京人,也不见得就能轻轻松松地闯过儿化音大关。有些词,就算是北京人,也不一定能在到底要不要儿化上取得共识。“橱柜”就是一个例子,大体而言,年龄大些的老北京说“橱柜儿”的多一些,而土生土长的北京年轻人,也多倾向于不儿化。

作为无数南方人学习普通话挥之不去的梦魇,儿化就如幽灵一般,总是在意想不到的地方出现,而当人信心满满守株待兔时,却发现屡屡扑空。变幻莫测的儿化,背后则是千年来汉语演变的结果。

虽然许多南方人眼里,“儿化”或多或少都和北京口音联系在一起。可是事实上,儿化在汉语里面的分布远远不限于北京城。四川人称呼老板肯定是说“老板儿”的,洛阳人叫小鸡也是叫“鸡娃儿”。乃至更南方的云南也有儿化音,安宁要说“秧”基本专指稻秧,要说“秧儿”就指其他作物的幼苗了,“烟秧儿”就是烤烟苗。

然而几乎没有两种有儿化的方言儿化的范围是完全一致的。甚至就如之前所言,哪怕是北京内部,儿化也难说是全城统一。这和儿化的性质密切相关。

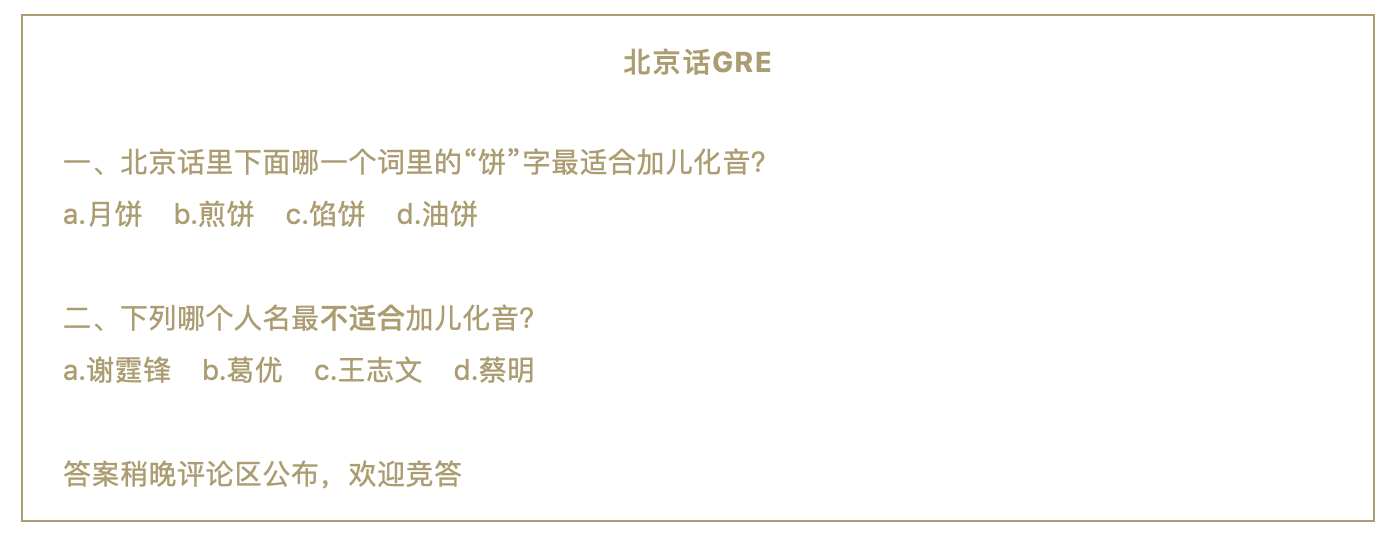

答案稍晚评论区公布,欢迎竞答

对于方言里有儿化音的人来说,一个儿化的词往往会带有亲切、可爱、细小的色彩。北京话里面,家里的小门是“门儿”,但是大城门如“前门”、“正阳门”则是不儿化的,儿化的“东便门儿”是后来为了交通方便新开的小门。也就是说,儿化的一大作用是“小称”。

几乎所有语言都有小称,不管是哪里人,都会有需要表示亲昵等感情的语言需求。但是各种语言中,小称的表示方法却是大不一样的。

英语里往往通过在词尾加-ie的方法来实现小称功能。譬如sweet加了ie成了sweetie就成了“甜心”的意思,-le也是英语中非常常见的小称形式,如nose是鼻子,但是某个物体的突出部分,尤其是管道喷头之类的就说成nozzle,翻成汉语大概就相当于是“鼻儿”。在西班牙语中小称就更加发达,大量词汇都可以用-ito或者-ita变成小称形式,如señora意思是“夫人”,señorita就是“小姐”。

就汉语来说,“儿”和“子”算是最最常见的小称。细究起来,“儿”和“子”词义其实颇有相通之处。其本来的语义都让人很容易联想到“小”、“可爱”的含义。在汉语中,很多情况下“儿”、“子”多少都可以换用。譬如“枣儿”、“枣子”,“桃儿”、“桃子”,不同地方有的用子多一些,有的用儿多一些,同一个地方不同的人,乃至同一个人也经常因为说话环境不同换用。

《南腔北调:在语言中重新发现中国》,作者: 郑子宁 ,版本: 后浪 | 中国华侨出版社 2019年2月

02

以“儿”为后缀,非北方独有

汉语中的“儿”作为小称后缀也并不是自古以来就是的。

从汉语的历史来看,上古时代“儿”是作为实词出现的,意思是幼童,并不用作小称后缀。到了中古时代,“儿”的含义逐渐开始虚化,从拥有自己含义的实词逐渐变为一个附加成分。唐朝杜甫的诗歌中颇有“细雨鱼儿出,微风燕子斜”、“鹅儿黄似酒,对酒爱新鹅”之类的句子。这里“鱼儿”、“鹅儿”显然已经不指鱼或者鹅的幼仔。

中古以后,“儿”尾更是获得了巨大的发展,而且使用“儿”的并不仅仅是北方人。但凡看过一点元曲或者明清传奇话本,都可以看到里面到处充斥着“儿”。著名的《牡丹亭》中《惊梦》一折就有:“和你把领扣松,衣带宽,袖梢儿揾着牙儿苫也,则待你忍耐温存一晌眠。”这句堪称颇为露骨的唱词里面就连续出现了两个带“儿”的词。作者汤显祖是江西临川人,可说是够南方了。

严格来说,近古以来发展迅速的儿尾并不能说是一种局限于北方话的现象,在很多南方方言里面,儿尾是相当丰富的,只是在很多情况下,他们“儿”的读音和北方话不太一样。

以江浙的吴语为例,大体而言,越是靠南,“儿”用得就越多。最南的温州“儿尾”现象特别丰富,温州话里许多词不带“儿”是不能说的,如“篮儿”、“虾儿”、“枣儿”、“桃儿”、“碟儿”。只是在温州话里,“儿”是读ng的,这个读音往往会让北方人根本想不到温州人口中的ng其实和北方话的“儿化”是差不多的东西。不过如果要看汉语演变规律,温州话的ng可能某种意义上更接近古代的读音。

众所周知,儿的繁体字是“兒”,用它来作声旁的形声字“倪”就是鼻音声母的,中古汉语中声母是ng。在中古汉语中,“儿”的读音大致是nyi。浙江南部山区的龙泉、云和等地的儿尾至今还是nyi,龙泉话里有一种蜘蛛叫“壁蟢儿”,这里的“儿”就读nyi。温州话里面“儿”后来又演变为ng罢了。

复习一下形声字:汉字造字法之一,一部分表类别,一部分表读音。

03

从“儿尾”到“儿化”

在语言演变过程中,“儿”尾词也会逐渐发生意义上的转移,久而久之,不少儿尾词就不单纯是小称,而被赋予了其他的含义。

很多情况下,“儿尾”发挥了相当重要的区别语义的作用,如同样一个“刺”,说成“刺儿”就是名词的刺,不儿化就是动词的刺。类似的例子还有不少,譬如“头儿”指的是领导或者物件的头部,“头”就是脖子上的器官。“嘴”是吃东西用的东西,但是“嘴儿”则往往指类似“茶壶嘴儿”、“喷嘴儿”之类的。和英语的nose/nozzle颇有异曲同工之妙。在北京话里面,“白面”和“白面儿”也就起了语义上的分化了。

当然,光是有“儿尾”,还是和北方话里的“儿化”有些区别。“儿化”是“儿尾”发展而来的结果。

最开始的时候,“儿”只是作为一个单独的后缀。但因为是虚化的后缀,所以在词里面,这个“儿”字会读得弱一些,轻一些。久而久之,“儿”就丧失了自己独立音节的地位,粘上了前一个音节,从而完成了从儿尾到儿化的转变。如果“儿”并没有充当小称词缀的功能,也就不会走上这条弱化路径。因为“容祖儿”、“我儿”里面的“儿”并不是儿尾,所以都是不会儿化的。

名字“儿化”与否,会导致意义差别:

于谦:明朝时期的历史人物

于谦儿:玩摇滚,跟郭德纲说相声的

很多方言的儿尾最终都会走上儿化的道路,在多数北方话中,近古以来“儿”的读音从中古汉语的nyi逐渐变成ri最终变成er。所以儿化也就变成了在韵母后面加上-r。而在刚才提到的温州话中,ng在有些词中也和前面的字粘上,变成了温州特色的儿化。如温州话“笑话”一般要加儿尾成“笑话儿”。但是因为这里的“儿”和“话”结合很紧密,读音类似温州话里的“红”,所以旧时有些初学写字作文的学生会把“笑话儿”写成“笑红”。米饼在温州话叫做“馃儿”,这个词已经彻底儿化,读成“巩”了。

实际上,这种鼻音“儿”的儿化在普通话中也不是完全无迹可寻。麻将是全国各地人民都喜欢玩的游戏。不过麻将两字在语义上实在是说不通。而要想解决麻将的语源,就得从麻将的起源开始。早期的麻将被称作麻雀,作为一个游戏,玩麻将的人爱称其为“麻雀儿”。由于麻将起源于浙江宁波一带,这一带儿化的方式和温州一样,都是加上鼻音,所以“麻雀儿”在地方话里面和“麻将”同音。传到外地,不明就里的外地人也就直接听成“麻将”了。同样,“耳光”也有认为是“耳刮儿”讹变的。

《方言与中国文化》,作者: 周振鹤 / 游汝杰 ,版本:上海人民出版社 2006年6月

04

儿化现象正在逐渐消亡

一旦儿化真正形成,它就具备了改变一种方言音节结构的能力。

在北京话中,并不是所有韵母在儿化以后都只是加上-r就可以的。如“把儿”、“板儿”在多数北京人的口语中并不能区分。歌儿-根儿-梗儿能不能区分,在北京人里头也并不统一,有人三个都分,也有人其中有合并的。

而要考虑到整个北方话地区的话,那情况就更加复杂了,譬如四川大部anr和enr是不分的,西安eir和enr是能分的。而在有些方言里面,由于语音的进一步演变,儿化韵母已经失去了翘舌的动作了,如洛阳话的“儿”就已经变成了有点像普通话e的读音,洛阳话的儿化也变成了在字后面加这个音的读法,而附近不远的登封话不但保留了-r,甚至儿化都带得声母也一道加了卷舌,如“腊八儿”读成了labrar。

这种在洛阳、户县等多个地方出现的卷舌丧失情况颇为类似英语的ar ir ur er,在美国大部仍然有卷舌动作,在英国大部分地区已经失去了-r。在未来会不会继续扩散还有待进一步观察。

经常有一种说法把儿化归咎于满语的影响,其实,作为汉语内生的现象,满语对儿化的促进作用应该是不大的。

满语当中确实有-r,但是大体上限于一些拟声词,如bodor(嘟哝)、kutur fatar(亲热殷勤)、kiyatar(雷声轰鸣),并不算特别发达。对满语影响说更加不利的是,根据对于北京城满族人、汉族人、回族人的调查,满族北京人的儿化非但不多于另外两个民族的北京人甚至要相对少一些。

对为儿化现象感到头疼的人来说,有一个好消息——在绝大部分汉语方言中,儿尾或儿化已经过了高峰期,正在逐渐消亡。

譬如反映明朝苏州地区方言的《山歌》中,“儿尾”现象相当丰富,今天的苏州话几乎已经没有“儿尾”,功能主要由“子尾”分担。南京老人还颇多儿化,年轻人除了少数常用词已经不太有儿化了。就算在北京,对北京不同年龄不同文化程度的人的调查显示,总体趋势是年纪越轻,文化程度越高的人,口语中儿化的使用频率也越低。

在当代汉语里,儿化是一个口语现象,在书面形式下并不会像明清传奇话本那样喜欢用儿化。而这也是儿化难以掌握的原因之一——一个缺乏标准化而又多变的口语现象,很难以规律系统的方式类推学习,而只能以浸润在语言环境中来不断摸索哪些词周围的人会儿化,哪些不会。在这个过程中,出现各种错误和笑话也就难以避免了。

在并不久远的未来,除了少数极常用的儿化词之外,儿化作为一个复杂而又捉摸不透的语言现象,可能会退出历史舞台。然而对儿化头疼的人也不用高兴得太早。当儿化消失之后,自然会有替代品取而代之,制造新的学习难题。

作者 | 郑子宁

编辑 | 余雅琴

校对 | 薛京宁