Neurology:脑卒中后结构、功能和运动损伤的途径特异性介导作用

时间:2022-12-23 12:00:38 热度:37.1℃ 作者:网络

运动功能障碍是卒中后功能障碍最常见的领域,这是由于皮层下运动通路损伤(通常由基底节卒中引起)的高发病率。病变的程度,下行运动通路(例如皮质脊髓束,CST)的完整性和远离病变的继发性变性(例如胼胝体,CC)有可能预测卒中后的运动功能。此外,这些局灶性病变可导致广泛的功能重组,例如运动执行过程中对侧区域的过度激活和静息状态功能连接(FC)模式的改变或网络拓扑,其中一些也显示与运动功能障碍的程度有关。尽管广泛的神经影像学研究已经调查了结构损伤,功能异常和运动损伤之间的相关性,但很少有研究发现结构和功能途径对脑卒中后运动损伤的因果效应。近日,一项发表在Neurology上的研究旨在探讨局灶性皮质下卒中所致结构和功能改变之间的路径特异性对应关系及其对临床症状的影响。

在这个回顾性的横向研究中,主要集中在通过 FuglMeyer 评估(上肢)评估的单侧皮质下慢性卒中患者以及健康对照。所有参与者都接受了静息状态功能性磁共振成像和扩散张量成像。为了解析途径特异性结构-功能协变,我们进行了来源于感觉运动皮层(SMC)的6个亚区的细粒度皮质脊髓束(CST)和相应亚区的功能连通性(FC)之间的关联分析,以及精细的胼胝体(CC)部分和半球间 FC。以 FC 为介体的介导分析被用来进一步评估通路特异性的影响运动损伤的结构性损伤。

- 共纳入35名患者(平均年龄52.7 ± 10.2岁,27名男性)和43名健康对照者(平均年龄56.2 ± 9.3岁,21名男性)。

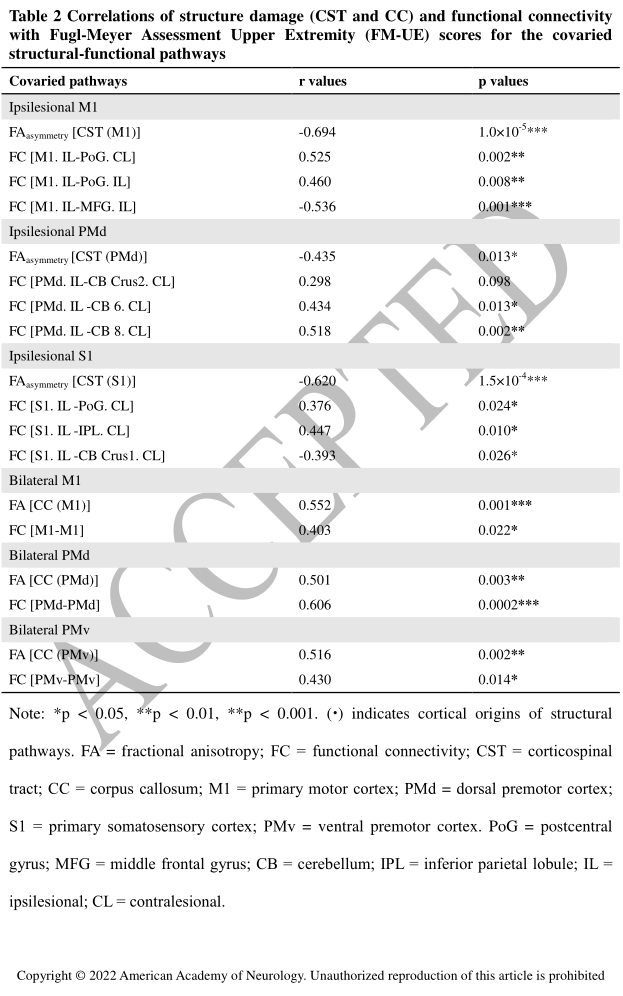

- 在六个 CST 区域中,确定了九个结构和功能协变的途径,起源于同侧初级运动区(M1) ,背侧运动前区(PMD)和初级躯体感觉皮层(p < 0.05,校正)。

- 双侧 M1、 PMD 和腹侧前运动皮质的功能连接性与相应 CC 切片的继发性变性相关(p < 0.05,校正)。

- 此外,这些协变结构和功能与 Fugl-Meyer 评分(上肢)显着相关(p < 0.05,未校正)。

- 特别是 PMD 和对侧小脑之间的 FC (β = -0.141,p < 0.05,CI = [ -0.319,-0.015])和 PMD 的半球间 FC (β = 0.169,p < 0.05,CI = [0.015,0.391])在预测 CST 和 CC 结构损伤的运动损伤方面显示出显著的中介作用。

这项研究揭示了结构和功能通路对皮质下卒中后运动损伤的因果影响,为研究通路特异性结构-功能耦合提供了一个有希望的途径。临床上,该研究结果可能提供了一个电路为基础的证据,作为一个关键的神经调节目标在更多的卒中受损患者,也提示小脑作为一个潜在的目标。

文献来源:Yu Q, Yin D, Kaiser M, et al. Pathway-Specific Mediation Effect Between Structure, Function, and Motor Impairment After Subcortical Stroke [published online ahead of print, 2022 Oct 28]. Neurology. 2022;10.1212/WNL.0000000000201495. doi:10.1212/WNL.0000000000201495