Crit Care:免疫介导血小板减少性血栓性紫癜患者可逆皮肤微血管低反应性

时间:2023-03-26 21:03:44 热度:37.1℃ 作者:网络

获得性或免疫介导的血栓性血小板减少性紫癜(TTP)是一种罕见的血栓性微血管疾病,以血小板减少和溶血性贫血为特征。免疫介导的血栓性血小板减少性紫癜(iTTP)是一种少见的以小动脉和毛细血管微血栓形成引起器官衰竭为特征的疾病。然而,内皮功能障碍在iTTP患者微血管血流受损中的作用尚不清楚。

近日,危重病医学领域权威杂志Critical Care上发表了一篇研究文章,这项初步观察性研究旨在探讨iTTP患者入院时内皮介导的血管反应活性及其在血浆交换治疗(PE)后的变化。

研究人员对ICU收治的iTTP患者(年龄在18岁以上)进行了一项前瞻性观察研究,并应用激光多普勒血流仪和乙酰胆碱(Ach)离子电泳技术,测量了患者入院时和PE后皮肤微血管血流及内皮介导的血管反应性。研究人员还收集了受试者人口统计学、生物学、临床病程和患者结局。作为对照组,研究人员使用了先前已经发表的酮酸中毒矫正后的年轻糖尿病患者队列。

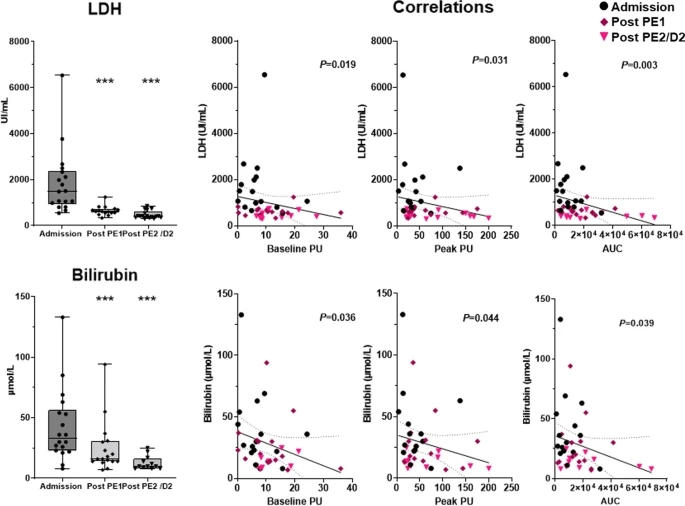

研究人员纳入了18例确诊的iTTP患者和34例对照者,患者主要为女性(72%),平均年龄为43±16岁。入院时,55%有神经系统异常,50%有心脏问题,27.8%有急性肾损伤。血小板计数中位数为19 G/mL[10-37]。与对照组相比,iTTP患者基线微血管血流减少(5.97±4.5 vs. 10.1±6.3 PU, P=0.03),与内皮介导的皮肤微血管反应性明显受损相关(AUC: 9627±8122 vs. 16,475±11738,P=0.03)。第一次PE后微血管反应性改善(AUC: 9627±8122 vs 16,558±10699,分别为基线和PE1后P=0.007),第二次PE后更明显(26,431±23,181,PE1后vs PE2后P=0.04)。溶血生物标志物(LDH和胆红素)与皮肤微血管流量和血管反应性呈负相关。

由此可见,研究人员强调了iTTP患者中明显但可逆的皮肤内皮介导的微血管低反应性,这可能参与器官损伤的病理生理过程。

原始出处:

Jérémie Joffre.et al.Reversible skin microvascular hyporeactivity in patients with immune-mediated thrombocytopenic thrombotic purpura.Critical Care.2023.https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-023-04405-w