起床时感觉“天旋地转”,警惕耳石症

时间:2023-04-12 20:32:55 热度:37.1℃ 作者:网络

耳石症是临床上较为常见的病症,又称良性阵发性位置性眩晕(BPPV)。

-

良性意味着疾病预后好,没有多大危险;

-

阵发性是指耳石症的眩晕是间断发作的;

-

位置性是指眩晕的发作与身体位置改变相关,不动不晕,某些特定的体位变化才会出现症状。

一、耳石的功能

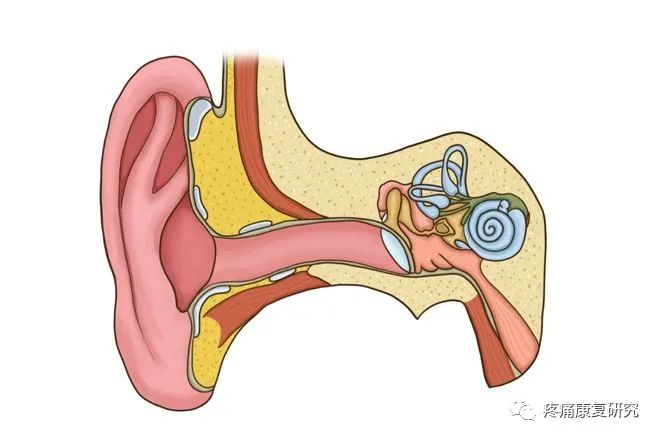

耳朵是一个非常精巧的器官,不仅能听声音,还能感知人体平衡,而发挥这一功能的正是耳石。

耳石位于内耳,是一些高密度的碳酸钙结晶,非常微小,直径仅几微米,只有在显微镜下才能看到。

正常情况下,耳石牢固的粘在耳石器(椭圆囊和球囊)上,帮助感知重力和直线加速度。如飞机起飞和上升的过程中,我们可以感觉到速度的改变和上升时飞机的倾斜等。

同时,内耳还存在三对半规管,负责感受旋转运动。一侧耳的三个半规管共有五个开口和椭圆囊相通。

内耳位于耳朵最深层,主要包括耳蜗和前庭。

每一侧前庭又包括球囊、椭圆囊、三个半规管(前半规管、后半规管、水平半规管)

二、病因

1.基本病因

-

部分患者病因不明确;

-

部分与神经及耳部疾病有关,如病毒性神经炎、椎-基底动脉循环障碍、梅尼埃病、中耳炎等;

-

也可继发于头颅外伤;

-

可能也与体内钙离子代谢的变化有关。

2.诱因

-

头部位置的变化

-

情绪过激

-

过度疲劳等

三、症状

-

眩晕通常在头活动后诱发,最常发生在起床、躺下、翻身、突然低头、抬头时;

-

每次眩晕发作持续时间短,约数秒至数十秒,一般不超过1分钟;

-

眩晕发作可伴随恶心、呕吐、大汗淋漓等症状,可导致意外摔倒,但意识始终清醒;

-

头停止活动后眩晕停止,眩晕消失后会遗留头昏、头沉、不清醒等感觉。

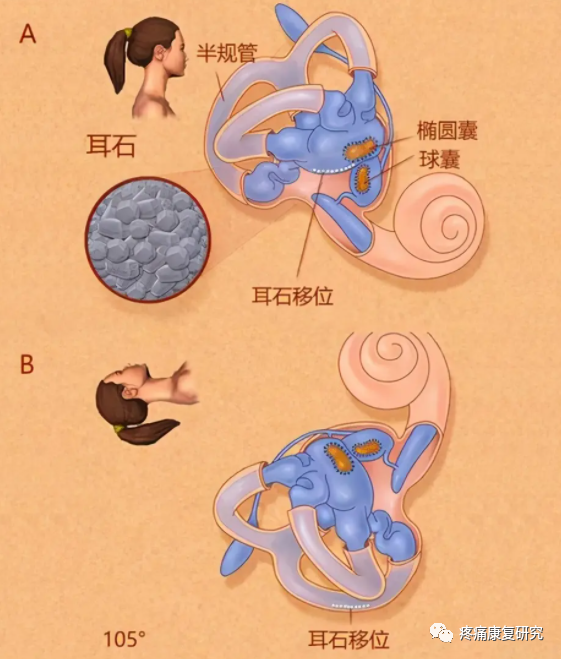

眩晕的产生的机制是:

耳石症的发生是由于未被完全吸收的耳石(主要成分碳酸)受诸多因素影响从内耳的椭圆囊脱落至 (各) 半规管内。

耳石受重力作用,位于半规管内淋巴液的最低点。当头位发生改变时,耳石位置发生改变,推动淋巴液在半规管内流动,从而产生眩晕。

四、检查

1.位置试验

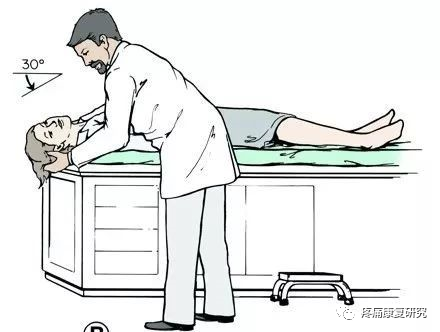

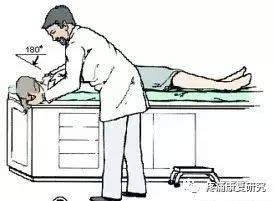

①Dix-Hallpike试验

这是确定后半规管耳石症的常用检查手法。

-

患者坐在检查床上,头向右侧转45。

-

医生会扶住患者头部,使之保持45°方位不变,令患者迅速躺下,头后仰悬垂与水平面呈30°角。

-

观察有无眩晕及眼震。

如果患者是后半规管耳石症,此时会出现垂直扭转性眼震。

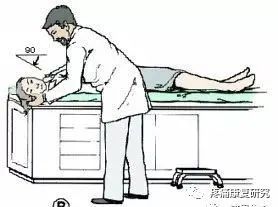

②Roll-test(滚转试验)

这是确定外半规管耳石症的常用检查。

-

患者平躺在检查床上,头部抬高30°。

-

向一侧转头90°观察至眩晕或眼震消失后20s恢复初始位置,再向另一侧转90°观察。

典型眼震为双侧都为向地性眼震或背地性眼震。

-

当向地性眼震,时间小于1min时考虑为外半规管后臂型管石症;

-

当向地性眼震,时间大于1min时考虑为轻嵴帽;

-

当背地性眼震,时间小于1min时考虑为外半规管前臂型管石症;

-

当背地性眼震,时间大于1min时考虑为外半规管嵴石症。

2.听力检查

一般听力无异常,若耳石症继发于耳源性疾病时,可有患侧耳的听力异常。

五、治疗

耳石症有自限性,部分可自愈。主要治疗方法为耳石复位。

1.手法复位

2.药物治疗

并不能使耳石复位,可根据患者的具体情况进行辅助治疗。

3.手术治疗

很罕见,用于经规范耳石复位治疗无效且影响日常生活工作者。

4.针刺治疗

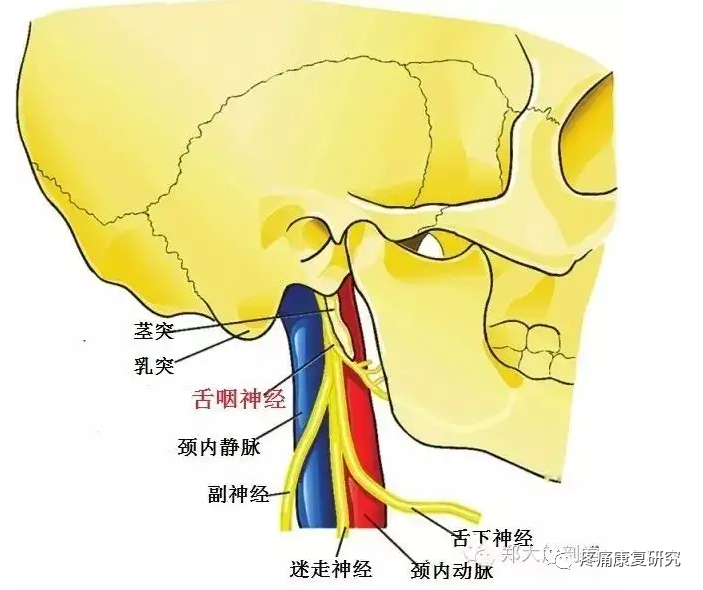

耳石症可针刺耳周改善眩晕,其治疗定点为:耳上、耳屏前、乳突和茎突周围。

六、耳石症复位后残留症状怎么处理

耳石症复位后,有部分患者会有残余症状,比较常见的有头昏、恶心、干呕、走路感觉在飘以及头重脚轻等,一般症状不会太严重。可以考虑复诊,再次治疗,通常的治疗方法是复位治疗和药物治疗。

此外,基于感受信号的输入异常,还可选择针刺足踝、骶髂关节和颈椎小关节等本体感觉关键区进行治疗。通常效果良好。

针刺颈椎小关节