重症患者导管相关性血栓值得寻找吗?

时间:2023-04-17 16:17:53 热度:37.1℃ 作者:网络

无论是深静脉血栓(DVT)还是肺栓塞(PE),重症患者都是静脉血栓栓塞(VTE)高危人群。VTE与高致残率和死亡率相关,心脏骤停时,致死性PE可达到65%。因此,建议重症患者预防血栓,作为抗凝剂,低分子量肝素最常用,可能有最佳的获益-风险比。直接口服抗凝剂的作用仍存在争议。

重症患者的VTE有几个特殊性。首先,重症监护背景下(如通常接受机械通气和镇静),DVT和PE的常见警示信号(如疼痛或呼吸困难)最常忽视。此外,在明显血流动力学/呼吸不稳定时,患者可能不容易转运,这可能会降低某些诊断设备的使用。再次,危重患者因器官功能衰竭和多次有创性操作,出血并发症风险高。同时,由于促炎状态和使用血管内装置(如中心静脉或透析导管),在少见部位,患者形成静脉血栓的概率也增加,使这些患者面临导管相关静脉血栓的风险。

导管相关性静脉血栓有几个问题。首先,诊断有时可能很困难,尤其是在进展型病例或导管位于锁骨下时(这时导管相关性血栓形成的超声多普勒的可靠性不足,超声假阴性诊断可能有21%)。其次,这些血栓形成的临床重要性,可能从无症状的非严重事件(导管周围血栓)到潜在致死性PE或上腔静脉综合征不等。最后,癌症患者中,导管相关性血栓的流行病学相对了解,但在重症患者中的数据仍匮乏。

因此,应感谢Wu等开展并发表了一项重症患者导管相关性血栓形成风险的大型多中心前瞻性研究,由受过静脉血栓诊断培训的研究者使用多普勒超声对1200多例患者进行导管相关性血栓的系统筛查。主要结果是导管相关血栓形成很常见,发生率为16.9%(95%置信区间14.8-18.9%)。应注意几个要素。首先,虽然总体发生率较高,导管相关血栓形成患者的重症监护室(ICU)住院时间也较长,但只有三分之一为广泛血栓,无一个有症状。半数血栓事件发生在静脉穿刺后前4天,12%发生在第1天,只有7%的患者行预防性抗凝。在所有因血栓而拔除导管的患者中(占导管相关静脉血栓患者的14%),导管拔除与血栓消退相关。最后,多变量分析显示仅颈内静脉部位和年龄与血栓风险相关。

这项重要研究的结果显示,ICU患者形成导管血栓的频率较高,高于预期,这提出了导管血栓临床重要性的问题。支持系统性筛查期间诊断事件权重的证据来自手术预防(尤其是骨科手术的血栓预防),通过系统性超声筛查识别手术的血栓栓塞事件,与该研究方法相同。相反,可以认为导管血栓形成的严重度可能不同与骨科手术中的远端血栓,骨科手术中远端血栓的移位风险已知,但导管血栓的近端延伸和栓塞性移位的风险还不清楚。

尽管导管血栓的发生似乎不会恶化患者预后(ICU死亡率无统计学差异),但它可以显著且持久地改变重症患者静脉的使用性,其中三分之一的血栓形成是广泛的。但对于导管相关性静脉血栓时进行的抗凝管理尚无定论。不幸的是,本研究未随访导管相关血栓形成的治疗后果,是否治疗性抗凝由医生斟酌。为回答导管相关血栓是否需要治疗性抗凝,需了解重症患者治疗性抗凝的相关风险,这就需要进行大型随机对照研究。

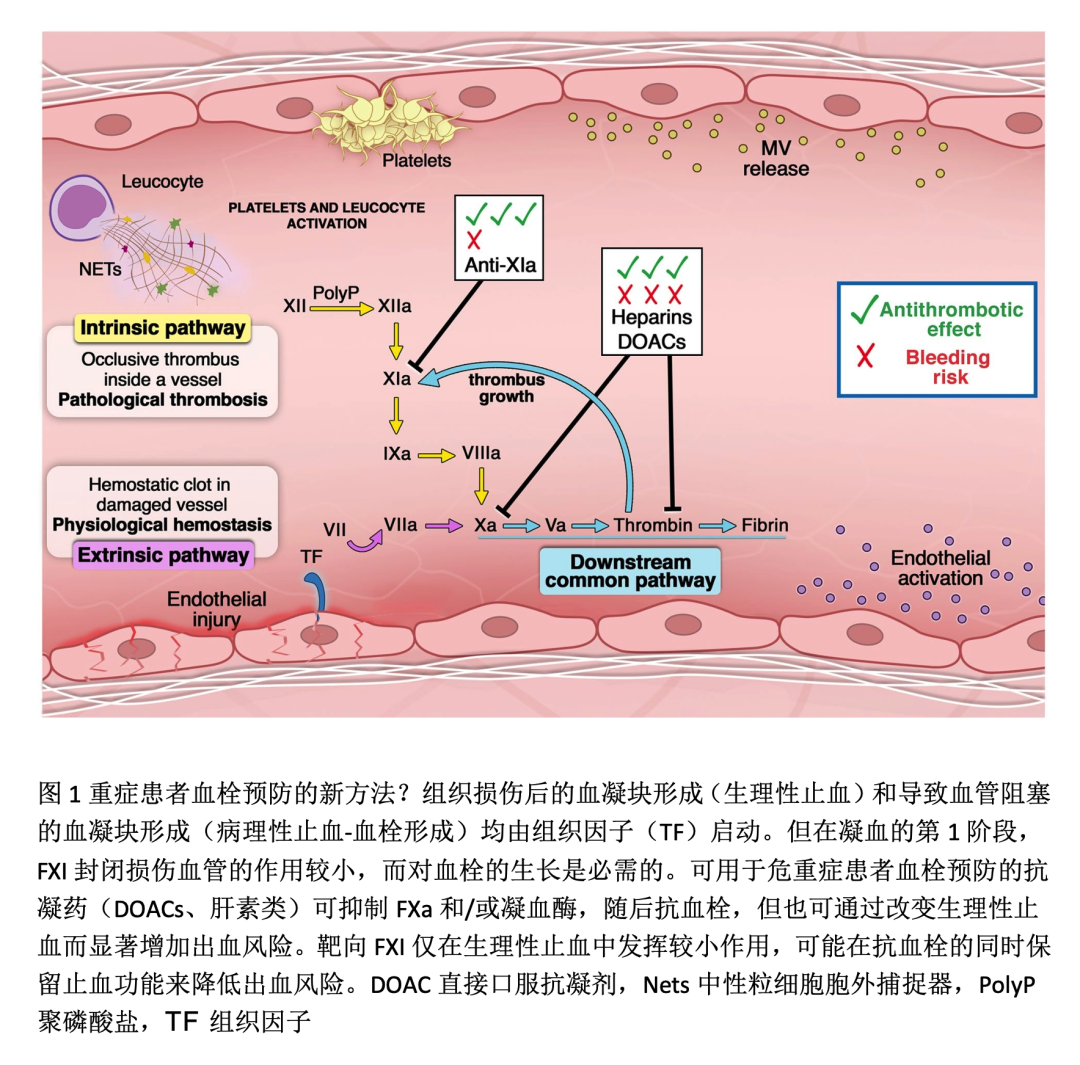

基于这些数据,开发靶向内源性凝血途径的分子可能为预防导管相关性静脉血栓开辟新策略。因为凝血酶放大了因子XI的激活,进而放大了导致凝血酶和纤维蛋白形成的下游共同途径(图1),故接触激活(内源性)途径确实在血栓形成中起关键作用。因此,靶向因子XI可抑制病理性血栓形成途径。由于因子XI可能只在生理性止血中发挥次要作用,因此内源性凝血途径仍基本不受影响,这解释了抗因子XI的出血风险为何可能低于其他抗凝分子。

重症行者翻译组

苏州工业园区星海医院 刘岗译