小肠疾病的“双晕征”

时间:2023-10-06 17:20:44 热度:37.1℃ 作者:网络

[表现]

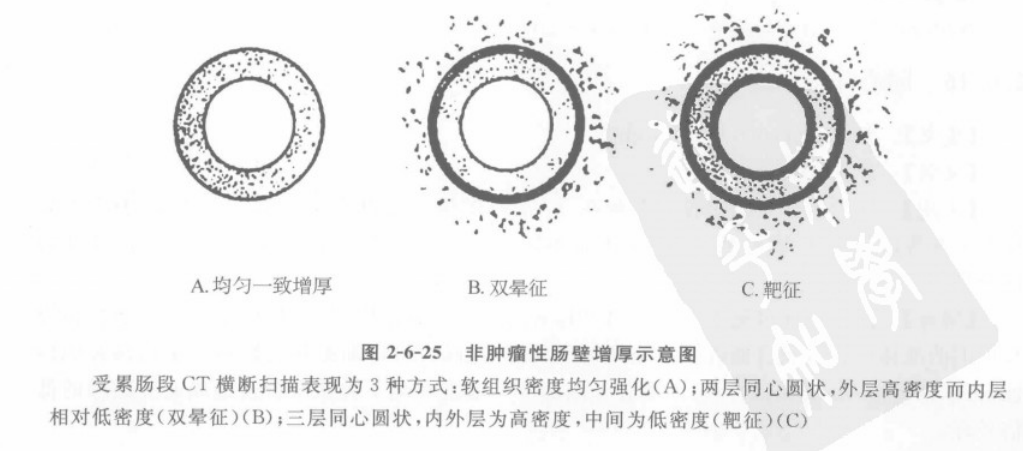

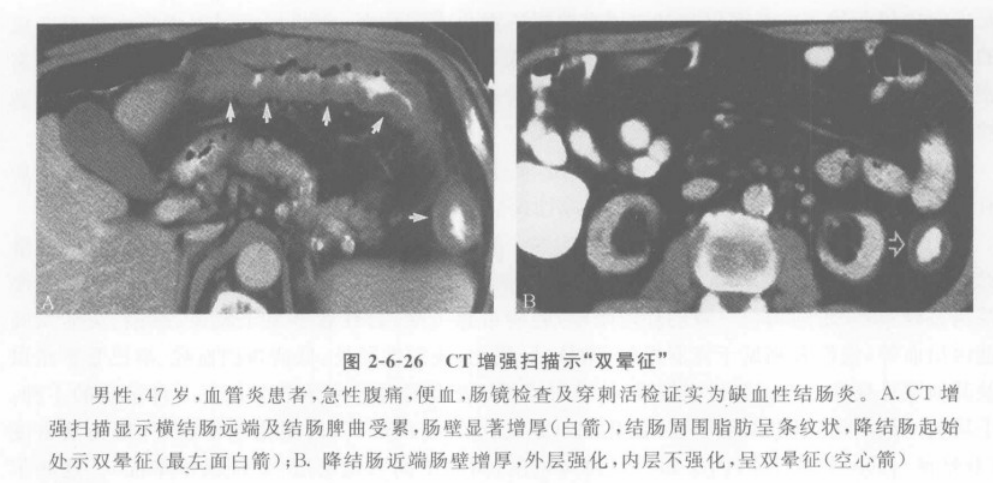

类似靶征,见于腹部CT增强扫描,增厚的肠壁表现为双层结构,外层是高密度强化层,内层较外层强化弱或不强化,呈软组织密度。

[解释]

双晕征同样可见于多种炎症性肠道病变。其各层所代表的含义与靶征类似,只是由于内层所代表的黏膜层和黏膜固有肌层不强化或强化弱,因此与中层因炎症水肿而造成的低密度黏膜下层之间没有密度差或差别不大,在 CT 增强上无法区别,外层代表浆膜层,高密度表示强化。有研究者认为其内层的强化弱表明该段肠管血流灌注差,即将发展为不可逆性缺血坏死,提示需要尽快手术治疗。

[讨论]

双晕征最早由 Frager 所提出,见于小肠克罗恩病时 CT横断扫描的表现。此后有多篇文献报道有关 CT检查在肠壁增厚性疾病中的作用以及鉴别诊断。肠壁的增厚可见于肿瘤或非肿瘤性病变。肿瘤性病变引起的肠壁增厚通常为短段(除淋巴瘤外)、不规则及不均匀的增厚,并且临床起病比较缓慢。而非肿瘤性病变引起的肠壁增厚范围多较长,表现为均匀一致的环形增厚,起病可急可缓,急性者多见于缺血、感染、炎症及肠壁内出血等,慢性者则见于克罗恩病、结核、肝硬化、放射性肠炎、低清蛋白血症、淋巴管扩张以及其他罕见疾病。在 CT 增强扫描时,非肿瘤性肠壁增厚通常可表现为以下3 种情况的1种:1、均匀一致增厚,呈软组织密度,强化或不强化;2、2个同心环,内层为低密度,外层为高密度(双晕征);3、3个同心环,内层和外层为高密度,两者中间为低密度(靶征或水晕征)。这些不同的表现可能和黏膜的灌注不同或黏膜损伤、黏膜下层的水肿或出血、脂肪沉积的多少以及CT扫描的质量有关。

小肠的黏膜层是血管最为丰富的部分,其次是黏膜下层和固有肌层,因此,在黏膜血管正常灌注的情况下,黏膜层的强化应该最强,在肠壁增厚时至少也应和肠壁的其他各层强化程度相同。黏膜下层主要由结缔组织构成,有血管、神经及淋巴组织穿越其中,但是其微血管网却不如黏膜层丰富。正常情况下在 CT扫描时并不能分辨黏膜下层,除非有水肿、出血、肿瘤浸润或脂肪沉积。

由于黏膜层的血供最为丰富,因此当肠壁缺血时,黏膜层最容易引起损伤。病理学上,小肠的缺血可以分成3 种类型:1、黏膜坏死,病变仅限于黏膜层;2、病变累及黏膜下层,可侵及固有肌层,但不穿破固有肌层;3、全层坏死。前两种可能不需要手术治疗,尽管保守治疗也许会遗留肠壁纤维化或狭窄,而第三种情况则最终会导致穿孔,不可避免要行手术治疗。在双晕征中肠壁内层的强化减弱或不强化可能并不一定代表血流灌注的消失,但是它可能表示灌注严重受限或组织坏死。Chou 等的研究中31 例小肠坏死的病例(缺血原因包括肠系膜上动脉血栓或栓寨、肠系膜上静脉回流受阻或两者都有,以及壁内血肿压迫导致微循环灌注减少)有 26 例在CT 增强扫描时肠壁内层不强化。Chou 等认为,双晕征的意义与肠壁全层增厚而不强化是相似的,而靶征则类似肠壁全层强化,密度均匀。