小肠内残渣征,一文读懂!

时间:2023-10-06 17:20:41 热度:37.1℃ 作者:网络

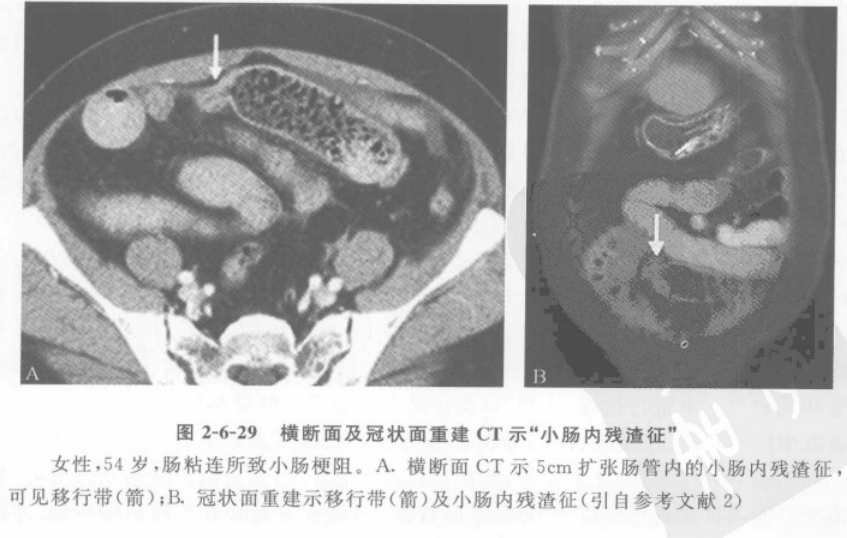

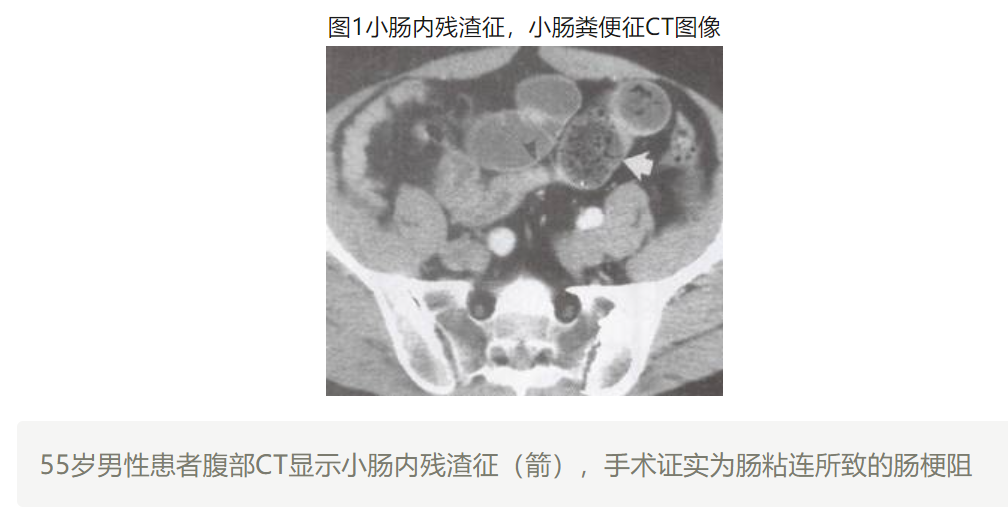

[表现] 腹部CT扫描时,于扩张小肠襟内见到类似结肠腔内的类便残渣样物质,其中混合有气泡。 [解释] 小肠内残渣征所见到的扩张小肠的内容物类似于 CT扫描上所见的结肠腔内的粪便残渣,其形成的原因是由于小肠梗阻时肠内容物通过延迟,食物不完全消化,肠腔内细菌过度滋生,末端小肠内水分吸收增加导致的。 [讨论] 小肠内残渣征的出现提示小肠梗阻或其他急性小肠病变(如代谢性或感染性疾病)。肠梗阻占所有外科急腹症的 20%左右,肠梗阻中有 60%~80%累及小肠。无论内在的或外在的原因导致小肠内容物通过受阻时都会产生小肠梗阻。小肠梗阻时伴随的临床征象包括腹痛、腹胀以及肠鸣音亢进,但是当发生完全性肠梗阻且梗阻肠襟内充满水分时,腹胀可能不明显,肠鸣音也可能消失,类似的临床表现也可能出现在麻痹性肠梗阻、腹腔内脓肿、恶性肿瘤、胰腺炎、消化性溃疡病以及肠胃炎等。因此,早期正确的影像学诊断在临床上是十分重要的。 单纯普通平片诊断小肠梗阻常常是比较困难的,往往需要结合其他的检查。腹部 CT 检查诊断小肠梗阻的敏感性可以高达 100%,且可以发现梗阻的原因及部位,这对于外科手术方案的制定是相当重要的。诊断单纯机械性肠梗阻较特异的征象为扩张的近侧肠管与塌陷或正常管径的远侧肠管之间移行带(或移行段)的出现。Fukuya 等采用受试者工作特征曲线(ROC 曲线)进行研究,结果表明判断小肠肠管扩张以 2.5cm 作为直径标准时,诊断的敏感度和特异度均达到最佳;而Gazelle 等及 Tourel等的研究中分别以6cm和8cm 作为结肠扩张的诊断标准。 小肠内残渣征最多出现于末端小肠襟,长度为4~200cm,文献报道此征象的出现率较低占7%~8%,但诊断可靠性较高。在 Mayo-Smith 等的研究中,有此征的22例患者,18例(82%)存在小肠梗阻;Lazarus DE 等报道,34 例小肠梗阻中有 19 例(55.9%)出现SBFS,他们认为 SBFS 有助于小肠梗阻移行带的定位。小肠内残渣征对于诊断亚急性或轻度的小肠梗阻具有高度的特异性,因为在进行性发生的小肠梗阻过程中,肠内容物通过缓慢,时间延长,使得水分吸收增加,随后形成类似结肠内粪便样的残渣。临床上尽早识别该征象是重要的,可以早期进行外科治疗,并且该征象常常出现在梗阻部位的近端,据此可以进一步判断梗阻的部位及原因。 此征象出现的首要原因是经典的机械性肠梗阻,如粘连、痴气、肿瘤等。其他原因有炎性狭窄、感染、代谢病以及缺血性疾病等。其他一些情况也可能在小肠腔内出现不均质的斑片状物质伴有气体的聚集,这些情况包括囊性纤维化、感染性或代谢性肠病、空肠造口管喂食过快或较少见的胃石症,但是,根据此征的定义,识别和诊断小肠内残渣征除上述类似粪便残渣样物质加气泡以外,肠襟扩张直径超过 2.5cm 也是必需的诊断标准。少数情况下,在正常不扩张的末端回肠内可以见到粪便残渣,推测可能是由于盲肠内的粪便逆流所致。 小肠内残渣征对于诊断小肠梗阻是在其他传统梗阻征象基础上的一个有用的辅助征象尤其是对于轻度或间歇性肠梗阻的患者。大多数出现此征象的患者需要住院并且常常需要外科手术治疗。放射科医生应该掌握此征象,以尽快准确做出小肠梗阻的诊断。