一文详解肌间静脉血栓

时间:2024-05-30 13:01:50 热度:37.1℃ 作者:网络

临床工作中,相信很多麻醉医生术前访视的时候都遇到过患者下肢动静脉彩超显示肌间静脉内低回声,考虑静脉血栓形成,特别是下肢外伤制动患者非常常见。肌间静脉血栓可以是小病,也可以是大病,笔者最近遇到了两例下肢肌间静脉血栓合并肺栓塞的患者,庆幸的是患者D—二聚体偏高,术前做了肺动脉CTA,显示肺栓塞,并请相关科室会诊,及时对症处理并应用了抗凝药物,虽然手术顺利进行,但不得不引发我们的思考,下面我们共同学习一下肌间静脉血栓。

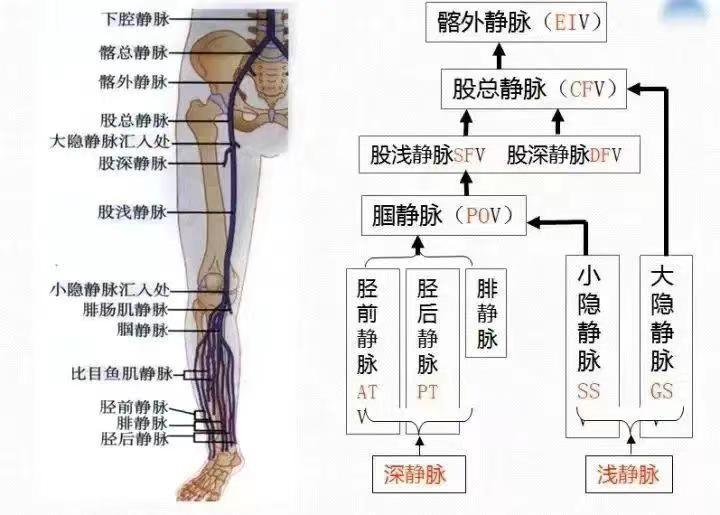

“小腿肌间静脉丛血栓形成"(muscular calf vein thrombosis,MCVT)是原发并局限于腓肠肌和比目鱼肌静脉丛的血栓形成,属于深静脉血栓(DVT)形成中的周围型,是一种常见的血管外科疾病。近年来,随着彩色多普勒超声的广泛应用,肌间静脉血栓的检出率明显提高。

肌间静脉血栓三大高危因素:制动,高凝状态,手术创伤。临床表现上大部分没有症状,有些可表现为小腿酸胀疼痛,静脉曲张等有一种错误的观点,认为孤立性的小腿肌间静脉血栓不会导致肺栓塞,其实不然,若不进行干预,一部分患者会向近端深静脉(股腘静脉)蔓延,临床中,部分以MCVT为初始诊断的患者,随后出现了肺栓塞症状,经CTPA或肺通气灌注扫描确诊为肺栓塞,因此MCVT与肺栓塞有着密切关系,国外亦有大量文献报道,MCVT可引起肺栓塞的发生,是肺栓塞的血栓来源之一。

肺栓塞可以致命,并且有的分分钟能致命,所以如果临床医生不关注,处理不及时,麻醉医生术前访视不到位,麻醉风险未能充分评估,都是可能造成严重不良事件的。

肌间静脉血栓的治疗方法分为一般治疗、药物治疗和介入治疗。

一、无症状低危患者一般治疗:需要制动和缓解症状,包括卧床休息,抬高患肢,制动目的在于预防血栓脱落导致肺栓塞的发生,卧床休息时间也不宜过长,建议在抗凝治疗下早期下床活动,在病情允许时可穿着弹力袜或弹力绷带起床活动。

二、药物治疗:1、抗凝治疗:包括急性期肝素与低分子肝素治疗,以及华法林等口服药物长期抗凝治疗。2、静脉溶栓:对于病程<72小时的广泛急性近端小腿肌间静脉血栓,可采用静脉点滴尿激酶、链激酶或组织型纤溶酶原激活剂等,激活血浆中的纤溶酶原转化为纤溶酶,进而溶解血栓。

三、介入治疗:主要包括经导管直接溶栓术、下腔静脉滤器植入术等。对部分特殊类型患者,包括近期活动性出血等抗凝禁忌患者,以及肺栓塞病史且有证据表明血栓负荷进展的患者,需咨询血管外科专科医师考虑是否进行外科干预。

麻醉医生遇到术前肌间静脉血栓的患者,因患者待手术,抗凝和溶栓增加出血风险,需权衡利弊,应关注患者临床表现,包括下肢肿胀情况和呼吸困难、咳嗽、咯血,胸痛等症状,实验室检查:D-二聚体,参考值:阴 性:< 0.5 mg/L;阳 性:> 0.5 mg/L,间隔2天,动态复查;下肢动静脉彩超:术前一天复查;肺部影像学检查:肺部CTA、核磁静脉成像、静脉造影等;血气分析:常示低氧血症和低碳酸血症,因肺栓塞是由于动脉被血栓堵塞所致,会影响正常气体交换。

必要时请心内科和血管外科会诊,听取他们的会诊意见,血栓脱落风险较高及合并肺栓塞患者积极治疗,缓期手术,对于急症及限期手术,跟患者及家属充分交代栓子脱落风险、预后及对症处理措施,取得知情同意,准备充分,术中确保呼吸循环稳定,对症处理,真正做到为患者保驾护航。