完全/部分空泡蝶鞍!你了解它的诊断及分级标准吗

时间:2024-06-01 06:02:07 热度:37.1℃ 作者:网络

空泡蝶鞍(empty sella,ES)是一种病因尚不完全清楚,缺乏典型临床症状的垂体疾病。

主要病因

原发性空泡蝶鞍的发生需要两个因素:

(1) 必要因素,即先天性鞍隔发育缺陷。有报道,20. 5%的正常人都存在不同程度的鞍隔发育缺陷。

(2) 促发因素,指各种致颅内压增高的情况,如高二氧化碳血症、假性脑瘤等,或各种致垂体体积变小的情况,如妊娠后( 特别是多次生产是原发性空泡蝶鞍的重要危险因素) 、绝经、Addison病激素替代后等。

垂体正常高度

垂体大小一般用高度来衡量,采用最大高度 6 ,8,10,12( mm )原则。

婴儿和儿童(<12岁)≤6mm,

通常情况≤8mm,

哺乳期妇女为≤10mm,

围产期妇女为≤12mm。

高度在正常范围时,注意垂体形态及有无异常信号。

附:1、儿童垂体高度<2mm,要结合临床,考虑发育不良。

2、垂体柄直径通常≤4mm。

空泡蝶鞍诊断标准

空泡蝶鞍也称空蝶鞍。

临床表现:任何年龄均可发病,女性多见。随年龄增长发病率增加。中年肥胖女性最多见,尤其是多产妇,这可能与多产妇反复妊娠分娩,垂体腺反复增生萎缩有关。

大部分无临床症状,有症状者以头痛、头晕为常见症状,头痛的部位、程度、性质、时间间隔各不相同,以额眶部多见,头痛无特征性,也无定位意义,还可以有视力减退和视野改变,视野改变以双颞侧偏盲或周边视野偏盲多见。部分患者合并高血压、肥胖、闭经、泌乳、性功能减退、良性颅内压增高等。

影像表现

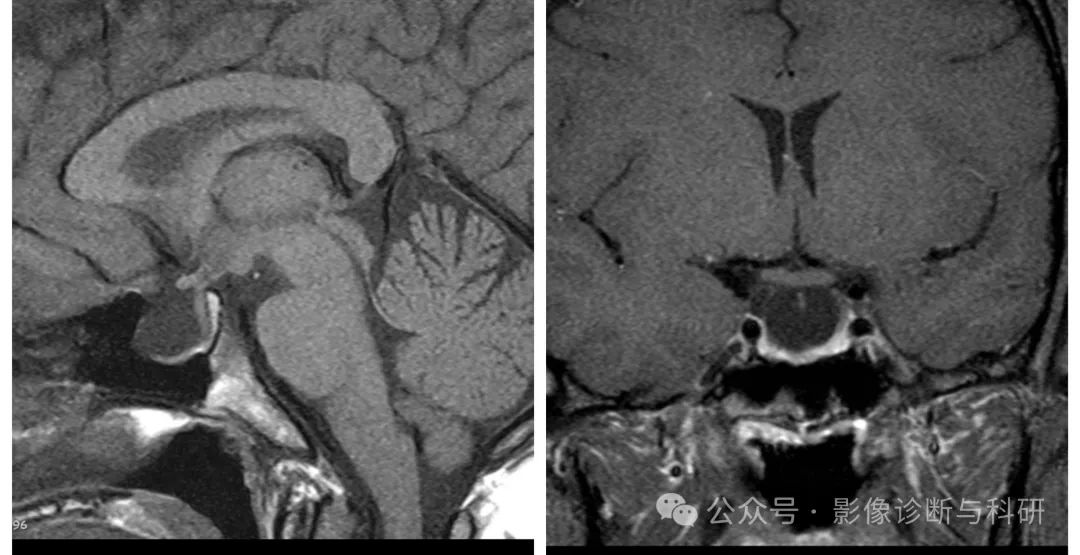

由于鞍上池疝入鞍内,部分正常垂体的位置被脑脊液所取代,故在横断位T1、T2上于垂体层面在垂体窝处可见类圆形脑脊液信号,其内可见点状与脑组织等信号的垂体柄,也就是所谓的T1“白靶”征和T2“黑靶”征·在矢状位T1像上可清晰直观地看到下疝的鞍上池、受压萎缩变扁向后下移位的垂体,高度<2mm,向后移位的垂体柄,相对扩大的蝶鞍及下陷的鞍底。冠状位见垂体压缩变扁呈“凹”形。

诊断标准

1.蝶鞍扩大,前后径>10mm,垂体窝内充满液体信号。

2、垂体高径<3mm:

部分型:鞍区充满脑脊液的面积小于 50%;垂体厚度≥3 毫米,<7mm

完全型:超过50% 以上的鞍区充满脑脊液;垂体厚度≤2 毫米

依据来源:

https://radiopaedia.org/cases/empty-sella-21

原发性空蝶鞍综合征诊治中国专家共识

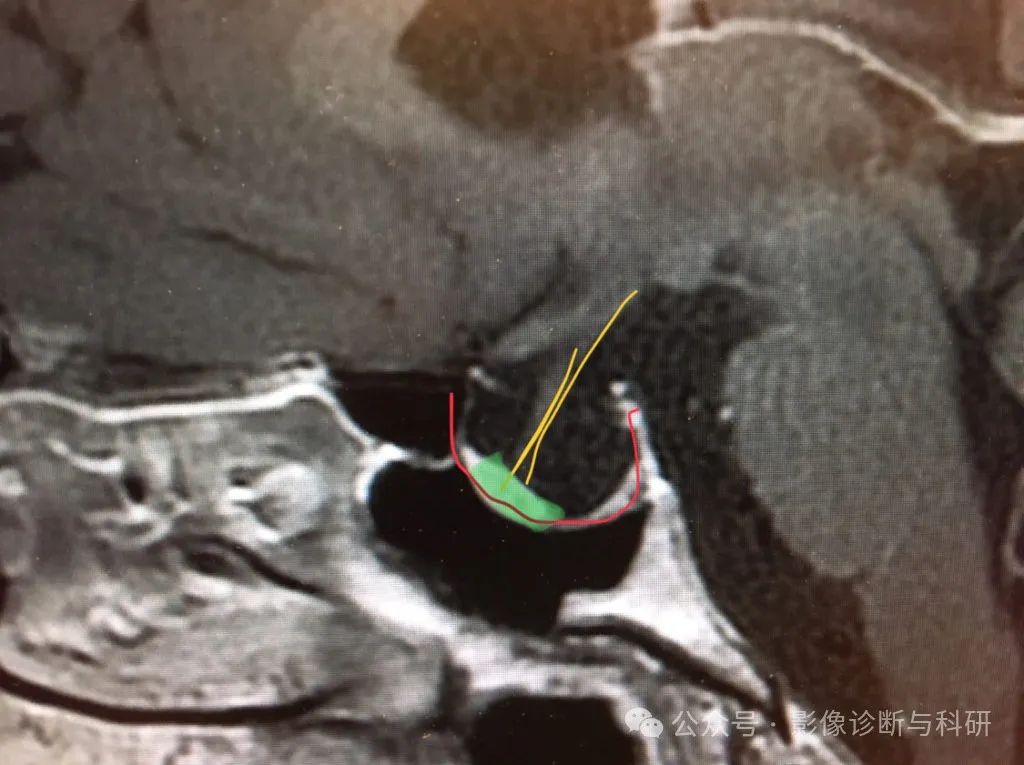

用彩色标记来定义解剖结构。漏斗或垂体柄为黄色,垂体为绿色,鞍区边界为红色。垂体上方和漏斗周围的暗区是充满鞍区的脊髓液

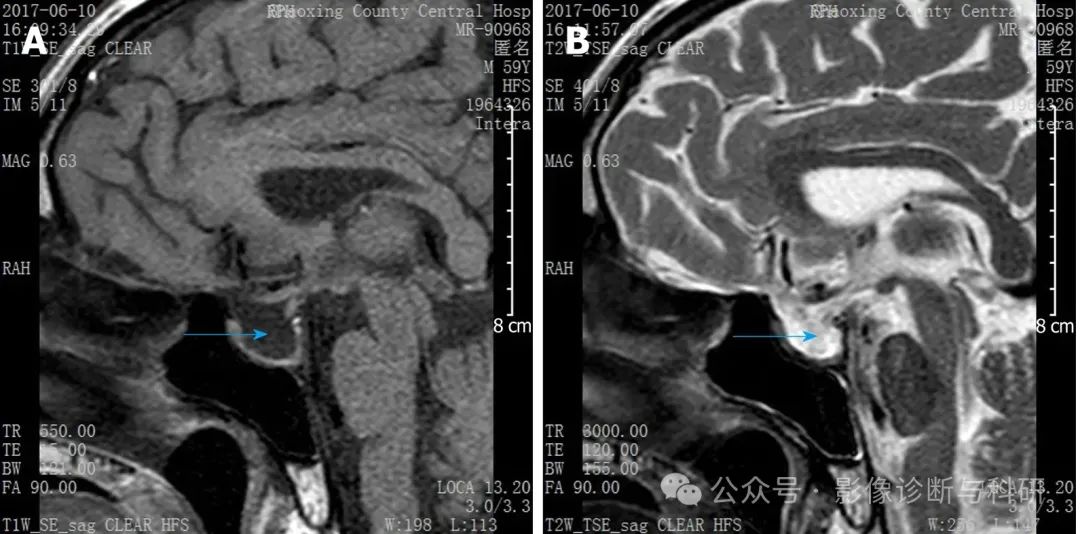

图 1 T1 和 T2 加权磁共振图像的矢状图。A :T1 加权磁共振 (MR) 图像的矢状图;B:T2 加权 MR 图像的矢状图。箭头显示充满脑脊液的空鞍区,完全性空泡蝶鞍。

矢状 T1 加权 MRI 显示部分空鞍综合征。

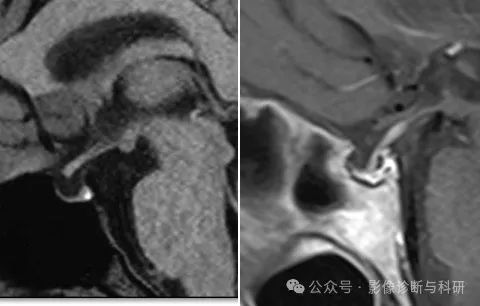

两例空鞍区及席汉氏综合征患者的矢状 T1W 图像,左图(未造影的矢状 T1W 图像)和右图(造影增强后的矢状 T1W 图像)代表两例席汉氏综合征患者的空鞍 MRI 表现。两名患者均在产后 3 年和 20 年因未确诊的全垂体功能减退和感染而出现低钠性昏迷,并伴有产后出血。