【论著】经桡动脉入路与股动脉入路应用血流导向装置治疗颅内动脉瘤的效果对比分析

时间:2024-06-02 06:01:12 热度:37.1℃ 作者:网络

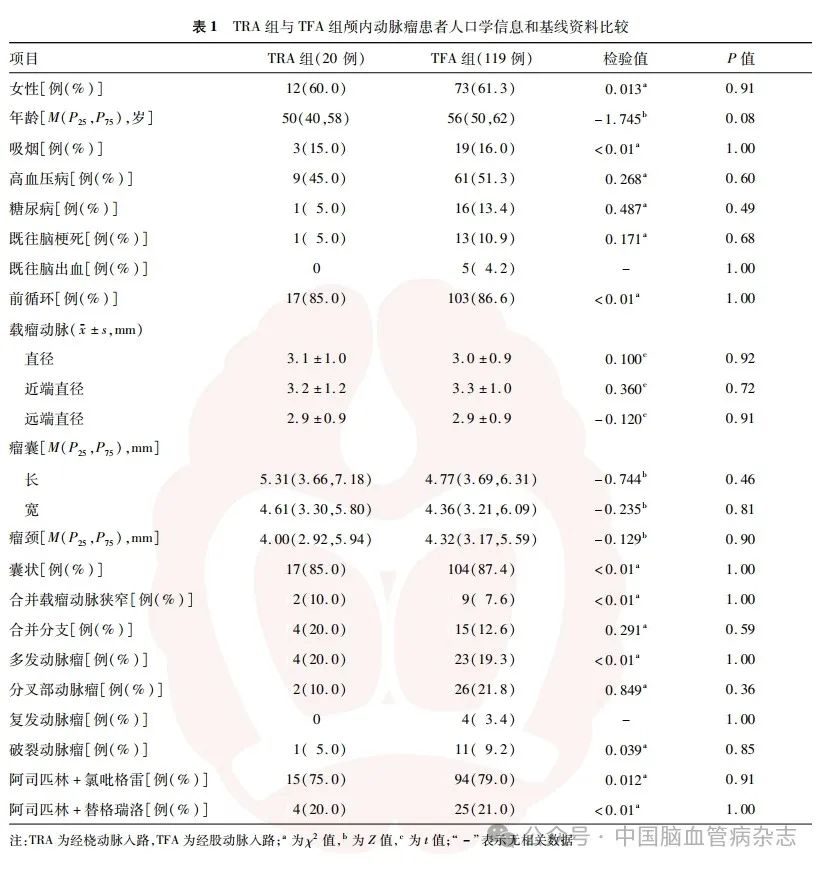

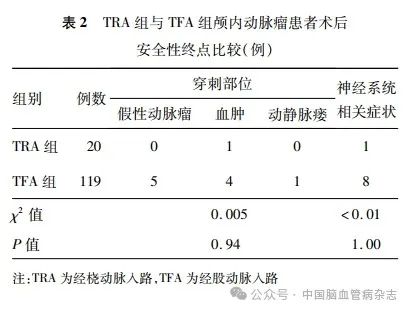

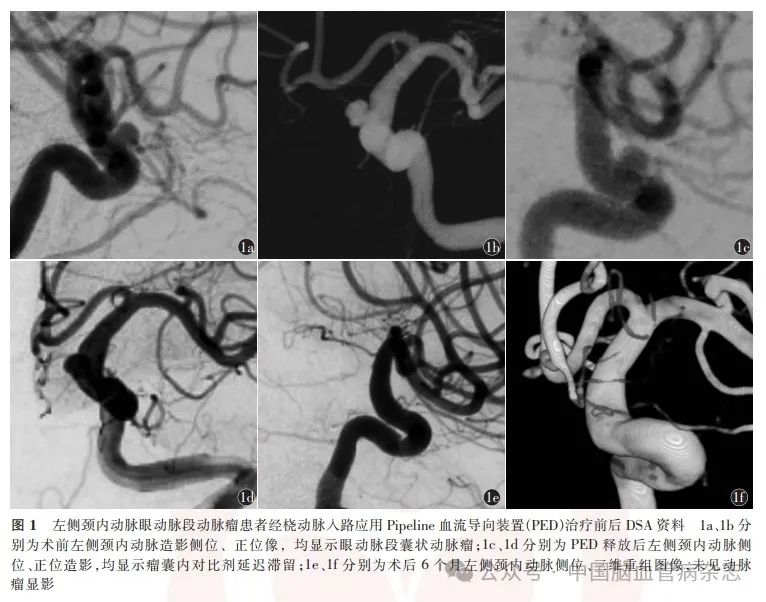

摘要:目的 对比分析经桡动脉入路(TRA)与经股动脉入路(TFA)行Pipeline血流导向装置(PED)置入治疗颅内动脉瘤的安全性及有效性。 方法 回顾性连续纳入2022年1—12月入住郑州大学第一附属医院神经介入科的颅内动脉瘤患者139例,均使用PED治疗。依据通路不同,将颅内动脉瘤患者分为TRA组(20 例)和TFA组(119 例)。记录并对比分析两组患者的人口学信息(年龄、性别)、相关危险因素(高血压病、糖尿病、吸烟史、卒中史)、动脉瘤相关数据[动脉瘤形态(囊状、非囊状)、数量(单发、多发)、部位(前循环、后循环、分叉部)、瘤颈、载瘤动脉直径、瘤囊、是否为复发动脉瘤、是否合并分支]、有效性终点(通路建立后PED置入成功,且完全覆盖瘤颈口)、安全性终点(术中及术后穿刺部位、神经系统并发症)。穿刺部位并发症包括穿刺部位血肿、桡动脉痉挛、桡动脉闭塞等,神经系统并发症包括急性期支架内血栓形成、术中及术后卒中等。 结果 两组患者人口学信息、相关危险因素、动脉瘤相关数据的组间差异均无统计学意义(均P > 0. 05)。两组手术通路均成功建立且PED置入成功,未发生术中通路转换。TRA组20例患者中,发生术后穿刺部位血肿1例,穿刺部位并发症发生率为5. 0%;术后神经系统并发症1 例,其发生率为5. 0%;无术中安全性终点事件。TFA组119例患者中,发生术后穿刺部位血肿4例、动静脉瘘1例、假性动脉瘤5例,穿刺部位并发症发生率为8. 4%;术后神经系统并发症8例,其发生率为6. 7%;无术中安全性终点事件。两组患者术后安全性终点事件发生率的差异均无统计学意义(均P >0.05)。 结论 初步分析表明,TRA与TFA行PED置入治疗颅内动脉瘤的有效性及安全性相当。 近年来颅内动脉瘤的发病率呈上升趋势。颅内动脉瘤破裂是出血性卒中的重要原因,其患病率约为3. 2%,且患者预后较差。血流导向装置置入术是治疗颅内动脉瘤的有效方法,其对动脉瘤的治疗依赖于支架内膜化和瘤囊内血栓形成,因此有一定的延时性。血流导向装置较高的金属覆盖率可增加载瘤动脉内血液进入瘤囊的阻力,促进瘤囊内血栓形成;另一方面,内膜化的完成可隔绝载瘤动脉与动脉瘤囊,从而达到动脉瘤治愈的目的。国内外研究报道,Pipeline 血流导向装置(Pipeline embolization device, PED)置入治疗颅内动脉瘤可获得较高的动脉瘤闭塞率、较低的并发症发生率。传统的神经介入手术多采用经股动脉入路(transfemoral approach,TFA),而在心脏介入领域,经桡动脉入路(transradial approach,TRA)早在2018 年已被确认为常规入路。心脏领域相关研究表明,相较于TFA,TRA具有入路部位并发症发生率低、通路建立时间短、患者舒适度高等优点。神经介入领域亦开始尝试TRA,但大多应用于影像学诊断。TRA行PED置入治疗颅内动脉瘤的相关研究报道较少,因此,本研究拟通过与TFA 的对比,探讨TRA 行PED置入治疗颅内动脉瘤的安全性及有效性。 1 对象与方法 1. 1 对象 回顾性连续纳入郑州大学第一附属医院神经介入科2022 年1—12 月使用血流导向装置治疗颅内动脉瘤患者的病历资料。根据手术入路的不同,将使用血流导向装置治疗的颅内动脉瘤患者分为TRA组和TFA组。该研究方案已经通过郑州大学第一附属医院科学研究及伦理委员会审核(伦理审批号:2022KY0317),患者或其家属签署了诊疗知情同意书。 1. 2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)经DSA、CT 血管成像(CTA)或MR血管成像(MRA)诊断为颅内动脉瘤;(2)采用TRA或TFA 建立通路完成治疗;(3)年龄≥ 18 岁;(4)使用PED治疗的颅内动脉瘤。 排除标准:(1)相关临床及影像学资料不完整者;(2)由于血管条件差,相关指标无法测量者。 1. 3 研究方法及评价 记录并对比分析两组患者的人口学信息(年龄、性别)、相关危险因素(高血压病、糖尿病、吸烟史、卒中史)、动脉瘤相关数据、有效性终点、安全性终点。 动脉瘤相关数据包括动脉瘤形态(囊状、非囊状)、数量(单发、多发)、部位(前循环、后循环、分叉部)、瘤颈、载瘤动脉直径、瘤囊、是否为复发动脉瘤、是否合并分支,非囊状动脉瘤包括梭形动脉瘤、夹层动脉瘤,其相关评价方法及测量方法参考《中国颅内未破裂动脉瘤诊疗指南2021》。动脉瘤合并载瘤动脉狭窄指载瘤动脉近端狭窄,即狭窄端与动脉瘤的距离< 1 cm。 1. 4 PED置入术 1. 4. 1 术前准备:PED置入术前抗血小板聚集治疗的方案尚无统一标准,本研究两组患者术前均常规使用双联抗血小板聚集药物治疗5 ~ 7 d,即阿司匹林100 mg + 氯吡格雷75 mg 1 次/ d,阿司匹林100 mg 1 次/ d +替格瑞洛90 mg 2次/ d。 1. 4. 2 通路建立及PED置入术:对于多发动脉瘤,评估其破裂风险,对破裂风险较高的动脉瘤作针对性处理。TRA 组患者术前触诊桡动脉搏动及进行Allen试验,以评估尺-桡动脉间侧支循环情况,同时压迫桡动脉和尺动脉,嘱患者重复握拳张开动作大约1 min,释放尺动脉的压力,5 ~ 10 s内颜色恢复为桡动脉Allen试验阴性,表明桡动脉通畅,可选择TRA,穿刺3 次失败则改为TFA。TFA组患者若穿刺3次均失败则改为TRA。 TRA组患者选择5 F或6 F动脉鞘(cordis,美国),TFA组选择7 F或8 F动脉鞘(Merit Medical Systems,Inc;美国)。在造影导管的引导下,导引导管抵达动脉瘤位置后支架微导管跨越瘤颈至远端正常血管,上行PED(Medtronic公司,美国)跨越瘤颈,定位后释放。在微导丝引导下行支架内按摩,造影明确支架内有无急性期血栓形成。若支架内对比剂充盈缺损,支架远端血管对比剂显影浅淡或缺失则提示急性血栓形成可能,即采用替罗非班动脉接触性溶栓联合静脉给药。经造影显示血流正常,患者无特殊不适,结束手术,撤出导管导丝,拔动脉鞘并加压包扎。 1. 5 有效性及安全性评价 主要有效性终点:通路建立后PED 置入成功,且完全覆盖瘤颈口;安全性终点:术中及术后穿刺部位、神经系统并发症。 穿刺部位并发症:穿刺部位血肿、桡动脉痉挛、顽固性疼痛、桡动脉闭塞、假性动脉瘤、动静脉瘘。 神经系统并发症:术前未出现,手术至出院时出现的可归因于手术相关的神经系统症状,包括急性期支架内血栓形成、术中及术后卒中等。 1. 6 随访 动脉瘤PED置入术后6 个月对两组患者动脉瘤愈合情况进行DSA随访,Raymond分级Ⅰ 级为动脉瘤愈合。 1. 7 统计学分析 采用SPSS 27. 0 软件对数据进行统计学分析。采用S-W检验对计量资料的正态性进行分析,符合正态分布的计量资料以x- ± s表示,组间比较采用t检验;非正态分布的计量资料以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-Whitney秩和检验。计数资料以患者例数和百分比[例(%)]表示,组间比较采用χ2 检验或连续性校正χ2 检验或Fisher确切概率法。双侧检验,以P < 0. 05 为差异有统计学意义。 2 结果 共纳入139 例颅内动脉瘤患者,其中TRA 组20 例,TFA组119例。两组手术通路均成功建立且PED置入成功,未发生术中通路转换。两组患者人口学信息、相关危险因素、动脉瘤相关数据的组间差异均无统计学意义(均P > 0. 05)。见表1。 安全性终点:TRA组20 例患者中,发生术后穿刺部位并发症(穿刺部位皮下淤血血肿)1 例(5.0%)、神经系统并发症(一侧肢体乏力伴失语)1例(5. 0%),无术中安全性终点事件。TFA 组119例患者中,发生术后穿刺部位并发症(穿刺部位淤血血肿、动静脉瘘、假性动脉瘤等)10例(8. 4%),神经系统并发症8例(6. 7%),无术中安全性终点事件。两组术后安全性终点事件发生率的差异均无统计学意义(均P > 0. 05)。见表2。 TRA组20 例患者中,8 例放置5 F 动脉鞘(cordis,美国),12例放置6 F动脉鞘(cordis,美国);18例为右侧桡动脉通路,2 例为左右侧桡动脉联合通路;动脉瘤位置位于左侧前、后循环者12例,其中经右侧桡动脉单通路完成10例。 139 例颅内动脉瘤患者均为PED置入治疗单个动脉瘤,共行139 次PED置入术,无PED治疗串联动脉瘤或多个动脉瘤的情况。患者术后均采用DSA进行影像学随访。 典型病例 女,47岁,因“一过性头晕发作1周”于2022年9月19日入住郑州大学第一附属医院神经介入科。入院行DSA 检查,提示左侧颈内动脉眼动脉段C6段动脉瘤,大小4. 21 mm × 3. 30 mm,瘤颈3. 31 mm,分叶状,形态不规则伴子囊(图1a,1b)。经右侧桡动脉行PED置入术。在造影导管引导下,7 F导引导管至左侧颈内动脉岩骨段,工作位下上行支架微导管,越过动脉瘤瘤颈至远端正常血管,上行4. 5 mm × 16. 0 mm PED支架跨越瘤颈,定位后释放,行支架内按摩,造影显示支架打开理想,前向血流正常,静脉期瘤囊内对比剂滞留(图1c,1d)。X-perCT显示支架达预期位置,贴壁性良好,覆盖瘤颈,瘤囊内对比剂延迟显影。术中、术后无安全性终点事件发生。术后6 个月复查DSA,动脉瘤未见显影,Raymond分级Ⅰ 级,支架内血流通畅,未见血栓形成(图1e,1f)。 3 讨论 临床研究已证实血流导向装置在颅内动脉瘤适应证范围内使用的安全性和有效性,以及TRA使用血流导向装置治疗颅内动脉瘤的安全性和可行性。冠状动脉造影方面的研究显示,相较于TFA,TRA并未增加患者的辐射剂量,且入路部位并发症发生率更低,患者舒适度更高。对于TFA无法获得、需持续抗凝治疗或出血风险较高、肥胖、腹压较高、不能长时间卧床的患者,可优先考虑TRA。脑血管造影相关研究表明,TRA通路成功率与TFA相当,而患者手术时间更短,辐射剂量更低,通路部位并发症发生率也较低。一项关于TRA与TFA神经介入的对比研究表明,TRA的出血性事件发生率较低。TRA在2018年被欧洲心脏病学会/欧洲胸心外科协会确认为冠状动脉介入的首选入路。神经介入领域中,已有研究证明TRA行脑血管造影的安全性,而TRA 行颅内动脉瘤血流导向装置置入治疗的安全性及有效性研究报道较少,因此我们开展该项研究。本项研究结果显示,TRA组和TFA组手术通路均成功建立且PED置入成功,未发生术中通路转换;两组患者术后并发症发生率的差异无统计学意义(均P > 0. 05),均未发生术中并发症,提示TRA组和TFA组手术的有效性及安全性相当。 既往研究报道显示,由于解剖结构的原因,右侧TRA超选左侧动脉相对困难,而本研究20 例TRA组中有10例患者的动脉瘤位置位于左侧,全部超选并手术成功。超声引导可以提高TRA 的成功率且缩短穿刺时间。股动脉作为最常用的穿刺通路,其技术已经相当成熟,而初始TRA的学习曲线更为陡峭,但经过25 ~ 50 例的操作后,术者的操作熟练度与TFA相当。 桡动脉痉挛和术后桡动脉闭塞可能是TRA 手术较为常见的并发症,其发生可能会导致通路的转换或后续通路建立的困难。有研究表明,桡动脉直径与动脉鞘尺寸是影响术中发生痉挛与术后闭塞的重要因素,随着动脉鞘尺寸的增加或大直径动脉鞘使用时间的延长,相关并发症发生率也会升高。有研究报道,7 F动脉鞘(内径2. 46 mm、外径2. 79 mm;Terumo,日本)并未增加桡动脉闭塞的风险,而远侧TRA 的建立可能有效降低术后桡动脉闭塞的风险。本研究20例TRA组中,8例患者选择放置5 F动脉鞘,12 例患者放置6 F动脉鞘,动脉鞘放置成功后完成手术。硝酸甘油、维拉帕米、提高掌温均可通过舒张桡动脉来降低痉挛的发生率,而根据桡动脉直径针对性使用不同尺寸的桡动脉鞘可以降低术后桡动脉闭塞的发生率,提高手术的成功率。本研究TRA组患者未发生桡动脉痉挛与术后桡动脉闭塞。 目前,TFA 神经介入技术已相当成熟,而TRA的专用器械仍处在发展阶段,随着相应产品的开发和进步,TRA在神经介入领域的应用可以得到进一步的发展,适应证有望进一步拓宽。本研究初步分析表明,TRA与TFA行PED置入治疗颅内动脉瘤的有效性及安全性相当。本研究存在一定的局限性:首先,本研究为回顾性研究,结果可能存在一定的偏倚;其次,纳入的样本量较少,TRA组与TFA组的例数不等,未来尚需扩大样本量以及多中心前瞻性研究进一步探讨。