“反苯二氮䓬运动”与复杂而持久的苯二氮䓬依赖

时间:2024-06-02 18:01:15 热度:37.1℃ 作者:网络

论坛导读:苯二氮䓬类药物在上世纪五十年代被偶然发现,作为巴比妥盐更安全的替代品进入临床,并在随后几十年内日益受到欢迎。然而,苯二氮䓬的问题在八十年代开始凸显,尤其是生理依赖、误用及成瘾,致使临床对此类药物的热情大幅减弱,甚至认为这些药物是“危险”的。针对苯二氮䓬的急性抗焦虑作用,大家几乎没有争议。然而,我们需要进一步了解,如何识别那些可能发生长期不良后果的人,并探讨这些不良后果的本质。近年来,针对苯二氮䓬类药物的争议绵延不绝。例如,在一些专家及监管部门看来,苯二氮䓬及其他作用于苯二氮䓬受体但结构有所不同的药物(如,Z药)治疗收益有限,而潜在风险却很高。

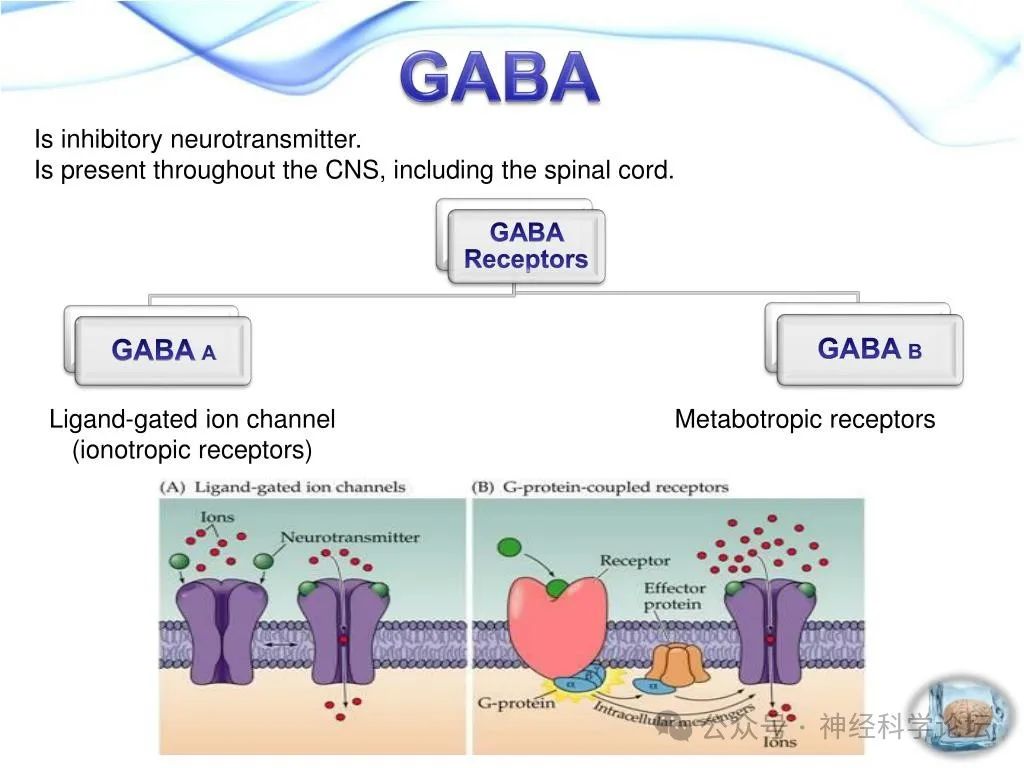

苯二氮䓬属于γ-氨基丁酸(GABA)受体正变构调节剂,主要通过与GABA-A受体复合物α/γ亚基结合发挥疗效。对于儿童患者而言,尽管苯二氮䓬也可以在紧急状况下“救场”,减轻某些患儿的焦虑,但总体而言,儿科焦虑患者使用苯二氮䓬的疗效及耐受性可能不如成人。原因在于,皮质下GABA受体的表达及功能在14-17.5岁才能达到成人水平,皮质GABA受体在18-22岁才能达到成人水平,且男性晚于女性。

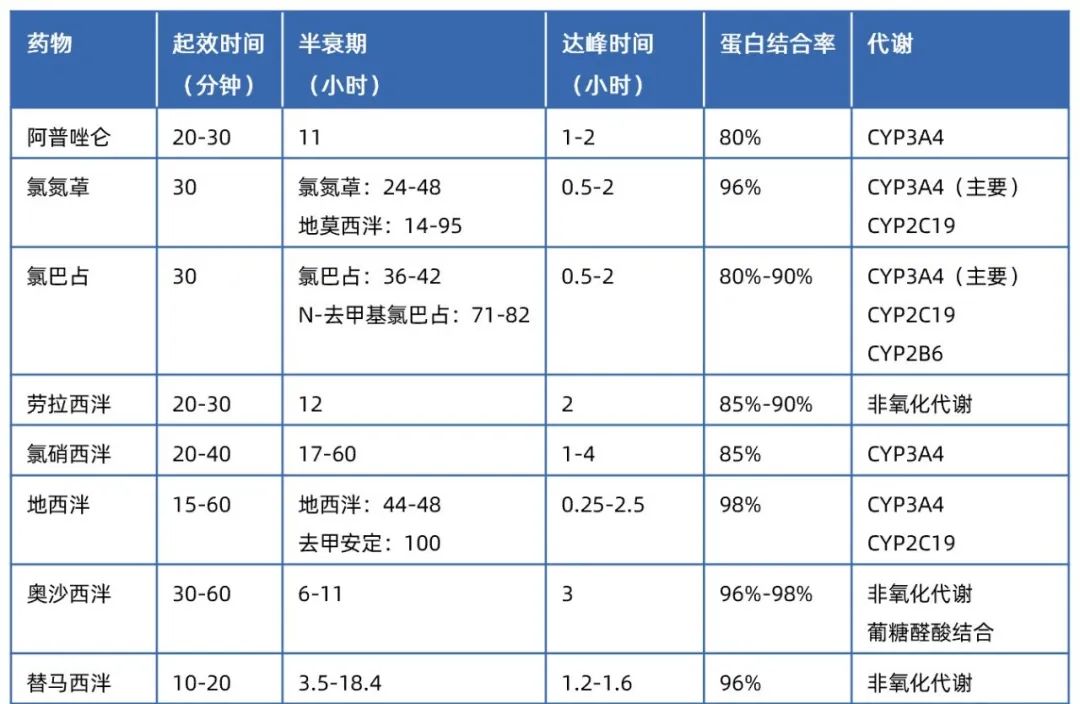

γ-氨基丁酸(GABA)是中枢神经系统中主要的内源性抑制性神经递质。GABA与排列在神经元膜上的GABAA受体的结合激活了这些门控离子通道,导致氯离子传导增加,并最终产生各种CNS抑制效应,如镇静和抗焦虑。目前,苯二氮卓类药物经常被用于治疗焦虑、由于焦虑或环境压力导致的失眠、麻醉程序的术前用药和癫痫持续状态。苯二氮卓的效力由药物受体结合的亲和力决定。例如,劳拉西泮和氯硝西泮效力高,地西泮效力中等,替马西泮效力低。起效取决于其亲脂性,咪达唑仑和劳拉西泮起效最快,而奥沙西泮起效较慢。

苯二氮䓬类药物曾经是治疗焦虑障碍的主力,拥有起效快、有效缓解其他药物治疗下新出现的焦虑症状、提高治疗依从性、减轻SSRI治疗早期激活效应等一系列优点。最新Meta分析显示,针对广泛性焦虑障碍的躯体症状,苯二氮䓬的疗效显著优于抗抑郁药,差异有统计学显著性意义;针对精神症状,苯二氮䓬的疗效在数值上优于抗抑郁药。一方面,苯二氮䓬的上述优势需要与潜在风险相权衡;另一方面,未来的广泛性焦虑障碍指南或可考虑将症状亚型作为选药依据之一。

随着苯二氮䓬血药浓度的升高,镇静等副作用也呈现增加趋势。临床也可以观察到,苯二氮䓬剂量较高时,患者的抑郁症状也更多,睡眠紊乱也更多。因此,较低剂量的苯二氮䓬可以实现疗效和耐受性的平衡,为患者争取更大的净获益。现有证据支持在两种特定的谵妄情况下使用苯二氮卓类药物:晚期谵妄和震颤谵妄患者的持续激越。在晚期谵妄的情况下,护理的目标是最大限度地提高舒适度,认识到患者不太可能从谵妄中康复。最近的一项随机试验表明,劳拉西泮联合氟哌啶醇作为抢救药物在治疗晚期谵妄患者的持续躁动/激越方面比单独氟哌啶醇更有效。对于难治性激越的患者,苯二氮卓类药物可按预定剂量给药或持续输注用于姑息性镇静。苯二氮卓类药物在酒精戒断继发谵妄的治疗中也有确定的作用。在这两种护理环境之外,苯二氮卓类药物的作用仍在研究中,临床医生应非常谨慎,因为有诱发或恶化谵妄和过度镇静的风险。

复杂而持久的苯二氮䓬依赖(complex persistent benzodiazepine dependence, CPBD)这一概念对临床有用且具有启发性,但有待进一步探讨。CPBD通常为医源性,最初并无典型的成瘾表现,而是在尝试减停苯二氮䓬时才表现出来。对于CPBD患者而言,逐渐减停苯二氮䓬会造成显著的精神状况不稳定及功能下降,伴或不伴可被解释为苯二氮䓬使用障碍(BUD)的一些新的异常行为。CPBD和BUD通常可以基于病史及病历回顾加以区分,并需要不同的治疗方法。例如,CPBD患者通常使用处方开具的苯二氮䓬治疗精神症状,而BUD患者通常使用从其他途径获取的苯二氮䓬追求中毒效应或欣快感。CPBD患者严重依赖苯二氮䓬以维持心理稳定性及日常功能,因此部分患者可能会表现出某些异常行为,如要求提前续方或囤药。CPBD与BUD尽管有相似之处,但两者的区分非常有必要——不够准确的BUD诊断可能让患者蒙受“瘾君子”的污名,渗透到病历中,并不恰当地影响到治疗决策。

一项在线发表于Psychother Psychosom.(影响因子 17.659)的综述中,两位美国研究者在全面回顾现有证据后指出,作为目前为数不多的作用机制已得到清晰阐述的精神药物,苯二氮䓬仍应视为精神科临床的重要选择,并得到更精准的应用。

尽管如此,苯二氮䓬某些固有的问题在客观上增加了临床用药的复杂性,该文作者针对苯二氮䓬相关撤药综合征的核心观点:

三类撤药现象

停用苯二氮䓬受体激动剂后,患者可出现三类综合征:

复发,指原有焦虑障碍或失眠在停药数周至数月内再次出现,并遵循此类疾病慢性、复发性的病程特点。

反跳,指原有症状在停药数天至数周内再次出现,且程度较治疗前更重,可持续长达3周。

其中,反跳性焦虑可发生在每次使用短效苯二氮䓬(如,阿普唑仑)后,常表现为服药间隙的焦虑、不安及“频繁看时间”(clock-watching),常被错误地视为药物依赖。与之类似,使用高效价的短效苯二氮䓬(如,三唑仑)后,第二天晚上的反跳性失眠更常见且程度更重。停用长期使用的苯二氮䓬后也可发生反跳性失眠,与内源性褪黑素节律失调部分有关。

撤药综合征,或称停药综合征,指患者在停药后出现了治疗前不存在的新的自主神经唤起表现。

停用短效苯二氮䓬后,撤药综合征可在数小时至数天内出现;骤停长效苯二氮䓬后,上述现象可能在1-2周后才出现。使用某些高效价、高脂溶性、短半衰期的苯二氮䓬,如阿普唑仑,可出现服药间隙的撤药症状。单次使用超短效苯二氮䓬,如咪达唑仑,以逆行性遗忘为主要表现的撤药症状十分常见。

撤药综合征一般发生于常规剂量苯二氮䓬治疗4-8个月后;如果使用更高的剂量,上述时程可缩短至一半。常见的急性撤药体征及症状中,较轻者包括大汗、心动过速、恶心、肌阵挛、不宁、视物改变、震颤、逆行性遗忘、意识、模糊等,较重者包括癫痫发作、精神病性症状、谵妄。其中,癫痫发作多见于那些存在素因的患者,如脑电图异常或脑损伤,以及联用可降低惊厥阈的药物等。

停用短效助眠药如三唑仑后,夜间可出现自动症,伴次日遗忘。一些个案报告显示,停用唑吡坦、扎来普隆、佐匹克隆、右佐匹克隆后,患者可出现复杂睡眠行为,包括致死致伤的睡眠驾驶,低体温,服药过量、摔伤及枪伤。对于使用右佐匹克隆的患者而言,反跳性失眠较其他停药症状更常见。

急性撤药症状通常持续2-4周,高效价、短/中半衰期的苯二氮䓬更常见且更严重。停用长半衰期的苯二氮䓬后数月,一些患者可持续存在程度较轻但迁延不愈的撤药症状。停用长期使用的苯二氮䓬后,持续存在的撤药症状包括焦虑,抑郁,精神病性症状,认知损害,失眠,感觉现象(如,耳鸣、感觉异常、疼痛、麻木、刺痛、震动感、奇怪的皮肤感觉等),运动现象(如,肌肉疼痛、“抽筋”、无力、震颤、阵挛),消化道症状(如,食物不耐受、异常腹胀等)。上述表现在长期使用苯二氮䓬后更常见,可持续6-12个月甚至以年计。这种现象并不常见,确切患病率及易感因素尚缺乏可靠数据。

另外,苯二氮䓬停药相关紧张症多出现于长期用药的患者,停药3-7天后发生。相比于一般人群,老年人可能更为易感。近期的一项文献综述回顾了16例停用苯二氮䓬所导致的紧张症,其中8例为老年人。这8名患者的处理方法各异:6人重新使用了苯二氮䓬,1人在2周内逐渐减停,1人接受了电休克治疗(ECT)。

处理

首先,在3-6个月甚至更长的时间内缓慢减停苯二氮䓬,可以在一定程度上降低撤药综合征的发生风险,但并不能彻底预防这一现象的发生。

一旦发生撤药综合征,常用的处理方法是重新用回原剂量并以更缓慢的速度减停,或替换为另一种半衰期更长的苯二氮䓬,或替换为另一种作用于苯二氮䓬-GABA受体复合物的药物。鉴于巴比妥盐可以与苯二氮䓬发生交叉反应,巴比妥耐受试验(barbiturate tolerance test)可用于更精准地测定患者抑制撤药反应所需要的苯二氮䓬剂量,而巴比妥可以在试验后逐渐减停。

联用某些治疗手段可能有助于减轻苯二氮䓬撤药反应,如褪黑素能激动剂、卡马西平、普瑞巴林及认知行为治疗。针对慢性苯二氮䓬撤药综合征的管理,目前尚无文献可供参考。

关于阿普唑仑

阿普唑仑相关撤药综合征的处理可能尤其困难。长期使用时,阿普唑仑的剂量约为1-1.5mg/d,此时苯二氮䓬受体可出现反常性的下调而非继续上调,导致患者即使很缓慢地减药,撤药症状仍可能很严重。

一些医生发现,使用等价剂量的氯硝西泮替换阿普唑仑,可能有助于减停“最后一点儿”阿普唑仑。然而,这种方法也未必可靠,因为阿普唑仑的非典型结构限制了该药与其他苯二氮䓬的交叉反应性。

苯二氮卓类药物是强效镇静剂。临床医生在给谵妄患者开苯二氮卓类药物之前,需要仔细权衡风险和益处,并与家庭护理人员和患者讨论护理目标(如果可能)。正确使用苯二氮卓类药物需要临床医生在正确的时间为正确的患者开出正确剂量的正确药物。在晚期谵妄的情况下,护理的目标是最大限度地提高舒适度,认识到患者不太可能从谵妄中康复。劳拉西泮可以加入氟哌啶醇作为治疗晚期谵妄患者持续躁动/激越的解救药物。出现顽固性激越症状的患者可能需要持续输注苯二氮卓类药物进行姑息性镇静。苯二氮卓类药物在酒精戒断继发谵妄的治疗中也有确定的作用。除了这两种临床情况,苯二氮卓类药物在谵妄中的作用仍在研究中。

六条建议

精神科长期以来缺乏基于循证学证据的苯二氮䓬处方指南。进入临床后,苯二氮䓬被松散随意地用于各种焦虑相关主诉,缺乏明确适应证、禁忌证和停药标准。随着苯二氮䓬危害的逐渐显露,学术界的态度又迅速转向“一棒子打死”,认为其永远不应作为首选药物或用于长期治疗。这种态度的转变与苯二氮䓬自身的安全性、耐受性和有效性证据几乎没有什么关系。

首先,苯二氮䓬用于老年患者时,镇静、认知障碍、跌倒的风险增加;在使用受限的同时,临床更需要密切监测。苯二氮䓬与痴呆风险的相关性也有待进一步确认。以上都是需要正视的问题。然而,我们既不应该忽视不恰当处方苯二氮䓬的风险,也不应该对合理使用苯二氮䓬的获益证据视而不见。基于循证学证据及患者利益提出以下6条建议:

1. 苯二氮䓬适用于治疗特征明确的DSM-5焦虑障碍,尤其是惊恐障碍、社交焦虑障碍、广泛性焦虑障碍和混合型的焦虑障碍,不仅是急性期治疗,也包括长期治疗。

2. 只有当稳定剂量的苯二氮䓬能够为患者提供明显、持续的益处时,才应继续使用此类药物。

3. 自苯二氮䓬治疗一开始,临床就应开展患者宣教,告知患者苯二氮䓬治疗的靶症状、局限性和治疗目标,以及患者有可能需要接受心理治疗,以解决与焦虑相关的认知扭曲和回避行为。如果患者在用药后仍持续存在症状或功能损害,应开展心理治疗,或将患者转诊至可开展心理治疗处。

4. 药物治疗广泛性焦虑障碍的合理目标,是将患者的焦虑减轻至允许患者接受非医学干预手段的水平,如认知和行为治疗,以改善其应对策略。

5. 如果使用苯二氮䓬治疗继发于生活应激源的焦虑或失眠,应密切监测。如果患者感觉不用药有困难,或感觉自己需要更长时间地用药,精神科医生应重新评估治疗方案。

6. 减停苯二氮䓬的出发点应个体化,并获得患者的认同。减停过程应该是灵活的、协作的、有足够支持的。

参考文献

Hui D. Benzodiazepines for agitation in patients with delirium: selecting the right patient, right time, and right indication. Curr Opin Support Palliat Care. 2018 Dec;12(4):489-494. doi: 10.1097/SPC.0000000000000395.

Dubovsky SL, Marshall D. Benzodiazepines Remain Important Therapeutic Options in Psychiatric Practice. Psychother Psychosom. 2022 May 3:1-28. doi: 10.1159/000524400. Epub ahead of print. PMID: 35504267.

Peng L, Meeks TW, Blazes CK. Complex Persistent Benzodiazepine Dependence—When Benzodiazepine Deprescribing Goes Awry. JAMA Psychiatry. Published online May 18, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.1150

Lebin LG, Cerimele JM. Recurrent Benzodiazepine Withdrawal Catatonia in an Older Adult. Am J Psychiatry. 2017 Oct 1;174(10):1001-1002. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17060637.

Strawn JR, Stimpfl J. Optimizing benzodiazepine treatment of anxiety disorders. Current Psychiatry. 2023 June;22(6):22-33,39

Beyer C, Currin CB, Williams T, Stein DJ. Meta-analysis of the comparative efficacy of benzodiazepines and antidepressants for psychic versus somatic symptoms of generalized anxiety disorder. Compr Psychiatry. 2024 Mar 24;132:152479. doi: 10.1016/j.comppsych.2024.152479. Epub ahead of print. PMID: 38564872.

Silberman E, Nardi AE, Starcevic V, et al. Resolving the Paradox of Long-Term Benzodiazepine Treatment: Toward Evidence-Based Practice Guidelines. J Clin Psychiatry. 2023 Oct 25;84(6):23com14959. doi: 10.4088/JCP.23com14959. PMID: 37883247.