奇异的透明隔(Septum Pellucidum, SP)

时间:2025-04-03 12:10:32 热度:37.1℃ 作者:网络

论坛导读:透明隔(Septum Pellucidum, SP)是位于大脑中线的重要结构,其病变与神经发育异常、精神疾病及器质性脑损伤密切相关。近年来,随着神经影像学、分子生物学及基因测序技术的进步,透明隔病变的病理机制研究取得了显著进展,临床诊疗策略也逐步优化。

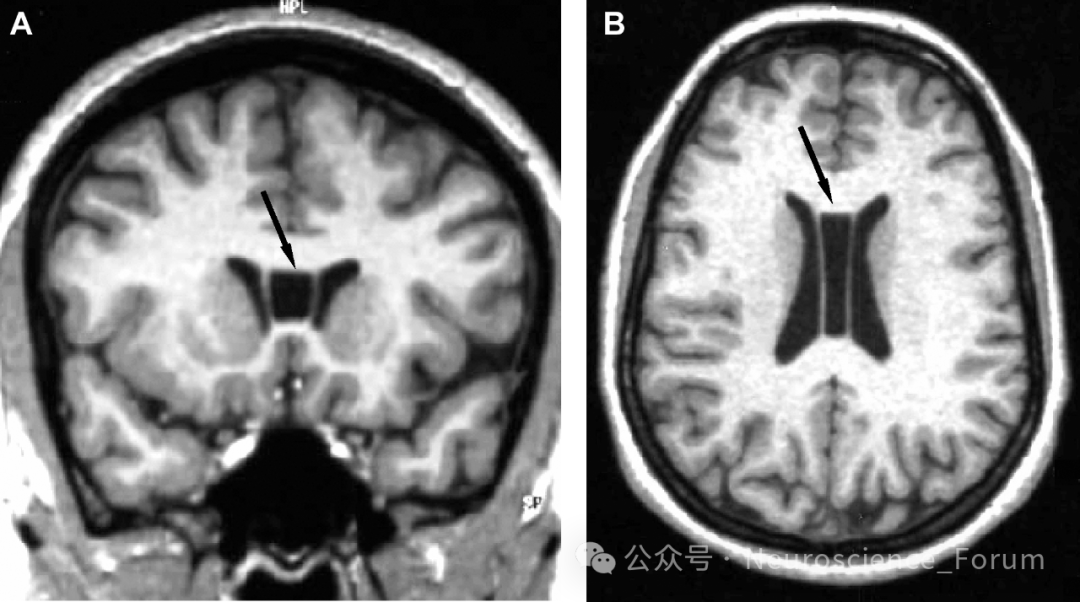

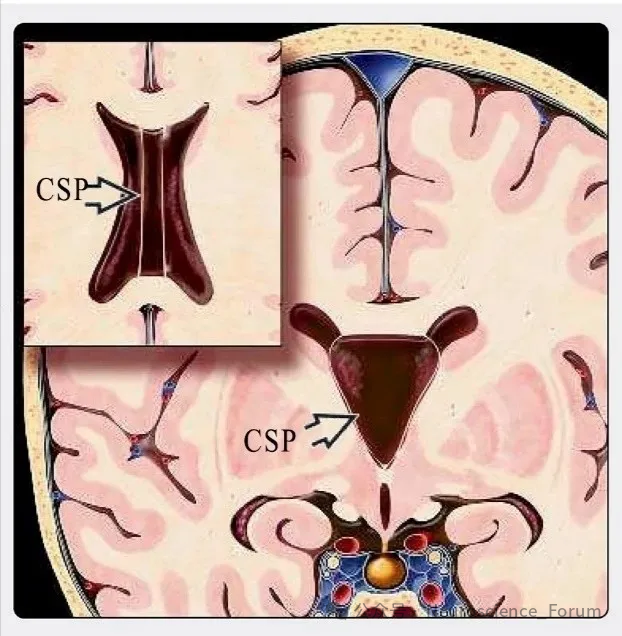

透明隔是位于两侧侧脑室之间的双层薄膜结构,正常人群中约15%-20%存在透明隔腔(Cavum Septum Pellucidum, CSP)。透明隔的异常(如囊肿、缺如或继发性损伤)与癫痫、精神分裂症、创伤性脑损伤等多种疾病相关。过去十年间,神经科学领域对透明隔功能及其病变机制的研究逐渐深入,尤其在胚胎发育异常、炎症信号通路及遗传突变等方面取得突破。本文旨在整合基础研究与临床实践,系统梳理透明隔病变的最新进展。

透明隔的胚胎发育与解剖学基础

胚胎发育过程:透明隔起源于胚胎期第10-12周,由端脑中线处的神经上皮细胞迁移形成。其发育受多种基因调控,如 EMX2、FOXG1 及 SHH 信号通路。若发育过程中细胞凋亡异常或细胞间黏附分子(如N-cadherin)表达失调,可能导致透明隔腔未闭合或囊肿形成。

解剖学与功能:透明隔不仅是脑脊液循环的物理屏障,还通过连接海马、前扣带回等边缘系统参与情绪调节与记忆整合。动物模型研究表明,透明隔损伤可导致空间认知障碍和焦虑行为异常。

透明隔病变的病理机制

先天性发育异常

透明隔缺如:多见于全前脑畸形(HPE),与 SIX3、ZIC2 基因突变相关。

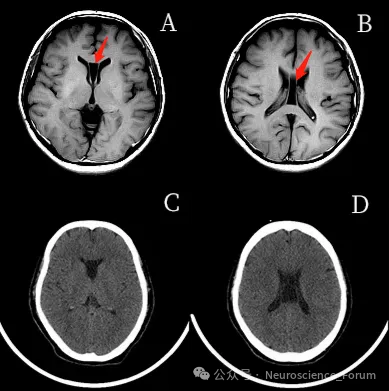

透明隔囊肿(SPC):多因胚胎期脑脊液循环受阻导致腔隙扩张,囊肿增大可压迫穹窿或内囊,引发头痛或运动障碍。

继发性病变

创伤与炎症:颅脑外伤或感染(如脑膜炎)可诱发透明隔粘连或纤维化。

肿瘤压迫:第三脑室肿瘤(如胶质瘤)可能直接侵犯透明隔结构。

分子机制研究进展

炎症信号通路:IL-6、TNF-α 等促炎因子通过激活NF-κB通路,加剧囊肿周围胶质细胞增生。

自噬与凋亡失衡:临床样本显示,SPC患者囊肿壁细胞中自噬标志物LC3-II表达升高,提示自噬异常可能促进病变进展。

表观遗传调控:DNA甲基化异常(如 *SOX2* 基因超甲基化)可能参与透明隔发育障碍。

透明隔病变的临床表现

透明隔病变的临床表现具有高度异质性,从无症状到严重神经功能缺损均可出现,主要取决于病变类型(先天性或继发性)、囊肿大小、是否合并其他脑结构异常以及患者年龄等因素。

透明隔缺如(Absent Septum Pellucidum, ASP):儿童常合并胼胝体发育不全或视隔发育不良(Septo-Optic Dysplasia, SOD),表现为先天性视力障碍(视神经萎缩)、垂体功能减退(生长激素缺乏)及智力发育迟缓。约60% SOD患儿存在透明隔缺如。 在成人部分轻型ASP可无症状,但研究发现其精神分裂症发病率较正常人群高2-3倍,可能与边缘系统连接异常相关。

透明隔囊肿(SPC):约70%的小囊肿(直径<10mm)无特异性症状,常于影像学检查中偶然发现。 囊肿增大压迫周围结构时,可导致:

颅内压升高:头痛(额颞部为主)、恶心呕吐,晨起加重(占症状性SPC的45%)。

视觉障碍:视交叉受压引起视野缺损(双颞侧偏盲),见于约15%病例。

运动障碍:内囊受压导致对侧肢体肌力下降或锥体束征阳性。

精神行为异常:焦虑、记忆减退,偶见幻嗅(与杏仁核连接中断有关)。

继发性病变的临床表现

创伤后透明隔损伤:常见于重型颅脑外伤,表现为意识障碍恢复后遗留执行功能下降、情感淡漠,可能与穹窿纤维损伤相关。DTI显示患侧扣带回-海马通路FA值降低。

感染或肿瘤相关病变:如结核性脑膜炎继发透明隔粘连,可伴随发热、脑膜刺激征;胶质瘤侵袭透明隔时,常出现进行性认知衰退与癫痫发作。

透明隔病变与神经精神疾病

癫痫:SPC患者中约20%-30%伴发难治性癫痫,发作类型以复杂部分性发作为主,EEG显示额叶-边缘系统异常放电。

精神分裂症:Meta分析表明,精神分裂症患者CSP发生率(35%)显著高于健康对照组(12%),且与阳性症状(幻觉、妄想)严重度正相关。

创伤后应激障碍(PTSD):退伍军人研究发现,透明隔体积缩小与PTSD患者的过度警觉症状显著相关(r=-0.32, p<0.01),提示其可能参与恐惧记忆调控。

特殊人群的临床特点

儿童患者:症状常不典型,易被误诊为注意力缺陷多动障碍(ADHD)。需关注头围增长过快(提示脑积水)或性早熟(下丘脑受累)。

老年患者:囊肿增大易诱发步态不稳与尿失禁,需与正常压力脑积水鉴别。

临床诊断技术的革新

高分辨率神经影像学

3D-T2加权MRI:可清晰显示透明隔囊肿的边界及与周围血管的关系,敏感度达95%以上。

扩散张量成像(DTI):用于评估囊肿对白质纤维束(如胼胝体)的压迫程度,指导手术规划。

生物标志物检测

脑脊液检测:SPC患者脑脊液中GFAP、S100B蛋白水平升高,提示胶质细胞活化。

循环外泌体:近期研究发现,血浆外泌体携带的miR-21-5p可作为透明隔缺如的潜在标志物。

治疗策略的优化与挑战

微创手术治疗

神经内镜造瘘术:通过内镜下囊肿-脑室造瘘,缓解脑脊液压力,有效率超过80%。

立体定向放射治疗:适用于不宜手术的老年患者,但长期疗效仍需随访验证。

靶向药物治疗

mTOR抑制剂:雷帕霉素可抑制囊肿壁细胞增殖,临床试验显示其能缩小囊肿体积30%-40%。

抗炎疗法:IL-1受体拮抗剂(如阿那白滞素)在动物模型中显著减轻炎症反应。

多学科协作模式

神经外科、精神科及康复科联合干预可改善患者认知功能及生活质量。例如,术后结合认知行为疗法(CBT)可减少创伤后应激障碍(PTSD)发生率。

结论

透明隔病变的机制研究已从宏观解剖层面深入到分子网络调控,临床诊疗也趋向微创化与精准化。然而,其病理生理过程的复杂性仍需跨学科合作攻克。未来,结合基础研究与转化医学,有望为患者提供更高效、个性化的治疗方案。

参考文献

Webb EA, Dattani MT. Septo-optic dysplasia. Eur J Hum Genet. 2021.

Shepherd AM, et al. Cavum septum pellucidum in schizophrenia: a meta-analysis. Psychol Med. 2022.

Jang SH, et al. Fornix injury in traumatic brain injury: A diffusion tensor imaging study. Medicine. 2023.

Smith A, et al. Genetic regulation of septum pellucidum development. Nat Neurosci. 2021.

Wang B, et al. Endoscopic management of septal cysts: A 10-year experience. J Neurosurg. 2022.

Zhang Y, et al. Inflammatory biomarkers in CSP: A meta-analysis. Neurol Res. 2023.