汉式服饰|汉代服饰基本形式的考古学观察

时间:2019-11-01 08:55:57 热度:37.1℃ 作者:网络

服装形式研究是服饰研究的基础。研究服装形式通常有两种方法,一种是通过对文献记录的考证,一种是通过观察考古发现的实物及其画像。随着考古工作的开展,特别是近十几年考古发掘的丰硕成果,为古代服饰研究提供了丰富的实物资料,大大推进了古代服饰各项研究。汉代服饰考古资料主要是指与汉代服饰相关的遗物,包括遣册的记录、陶俑、木俑、壁画、帛画、画像石、画像砖、器物上的纹饰和彩绘以及服饰实物等。服装指穿着的衣服,按身体部位可分为首服、身服、足服等。本文是对服装基本形制的研究,主要指的是身服和首服。这两部分最能体现服装的基本特征和变化,而且绝大部分考古资料都显示身服和首服的特征和内容。汉代服装存在地域和民族的差异。因篇幅所限,本文主要探讨的是汉代大中原区域华夏文明为主体的服装的基本形式。

一、汉代服装主要考古资料

1. 服装实物:湖南长沙马王堆汉墓[1]、湖北江陵凤凰山一六八号汉墓[2]、甘肃武威磨嘴子汉墓[3]等出土。

2. 遣策:湖南长沙马王堆汉墓;湖北江陵凤凰山一六八号汉墓、江苏连云港海州西汉侍其繇墓[4]与陶湾黄石崖西汉西郭宝墓[5]、广西罗泊湾一号墓[6]、湖北江陵张家山247号汉墓[7]等出土。

3. 俑:湖南长沙马王堆汉墓、陕西西安地区汉墓[8]、江苏徐州地区汉墓[9]、山东临沂汉墓[10]、湖北江陵汉墓及河南[11]、河北[12]等地汉墓出土材料。

4. 壁画:陕西西安壁画墓[13]及河南洛阳壁画墓[14]、苌村壁画墓[15]、密县打虎亭汉墓[16],另有河北安平壁画墓[17]等壁画材料。

5. 画像石(砖):河南南阳画像石墓[18]、郑州与洛阳画像砖墓[19]、江苏和山东沂南画像石墓[20]、武氏祠画像石[21]等材料。 这些考古资料通过不同类别、不同墓葬、在不同地区之间的相互映证,展现出汉代服装的基本形式。 西汉服装考古资料主要是遣策、服装实物、陶俑、木俑、帛画等类别。主要包括马王堆汉墓和江陵凤凰山一六八号汉墓等出土的服装实物、帛画、遣策和俑;陕西汉阳陵及杨家湾汉墓出土陶俑;徐州汉墓出土陶俑;另有各地零散出土的西汉俑;壁画如西汉晚期西安交大和洛阳卜千秋墓壁画等。西安地区是西汉京城和帝陵所在地,也是当时的政治经济文化中心,这里所发现的陶俑和西汉晚期壁画资料,反映的是西汉宫廷及京城地区的服装风貌,可以说代表了西汉时期正统、标准的服装样式和风格。湖南、湖北、江苏、山东南部等地资料也十分丰富,如湖南马王堆汉墓,湖北凤凰山汉墓、江苏徐州汉墓、山东临沂汉墓等,都发现有大量的木俑、陶俑、帛画等,这些资料保存较好。上述地区与先秦楚文化有着深厚的渊源关系,其中徐州一带又是西汉开国皇帝刘邦统治集团的故乡,对汉代服饰文化产生了深远的影响,也奠定了汉代服装形式的基础。 新莽时期是汉文化由西汉向东汉的转折期,其服饰考古材料在这一时期前后,无论是材料本身的形式还是所反映的服装都发生了明显的变化,是西汉至东汉包括服装在内的物质与精神文明变化的重要过渡时期。南阳郁平夫人冯君孺人墓、偃师辛村新莽壁画墓等几座墓葬,有明确的纪年,较好地反映了新莽时期的服装风格。 东汉时期考古材料主要是画像石和壁画。河南是东汉文化的核心区域。南阳地区是东汉开国皇帝光武帝刘秀的故乡,经济发达,很多豪强地主在这里建造了豪华的画像石墓,留下了大量制作精美的画像石。东汉都城洛阳,现今已发现许多壁画墓。其他如山东、江苏、安徽、陕西等地区也发现了数量众多的画像石,这些画像石和壁画的内容题材广泛,图像中表现的人物数量多、身份复杂,结合“事死如事生”的理念,这些图像中的服装表现较为全面地反映了东汉世俗生活的服装。 除上述大中原汉文化的核心区域外,在汉代边疆地区也发现了许多与服装相关的器物或壁画材料,这些资料一方面反映出汉文化在边疆地区的传播,同时也反映出当地独具特色的土著服饰文化,还可以看出由于汉文化的传入,对当地服装形制产生的冲击,进而推动的一些融合性的变化。所以对边疆地区服装考古资料的研究,有助于探寻汉族服装文化与边疆民族服装的融合。限于篇幅,本文不做深入涉及。

二、汉墓遣策中记录的服装名称及形式考证

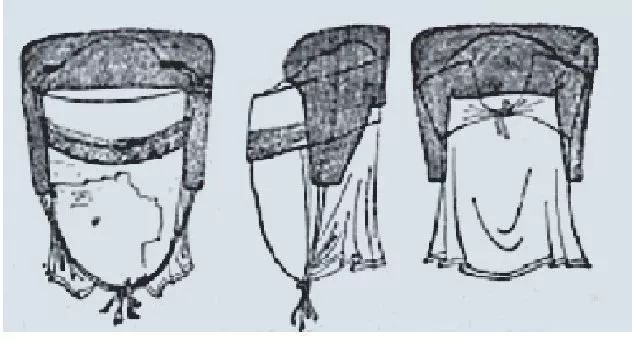

汉墓遣策记录了当时人们对于服装的一些称谓,反映出汉代服装的基本形式。出土遣策的汉墓主要有:西汉早期马王堆三号墓[22]、西汉文景时期江陵凤凰山一六八号汉墓 [23],西汉中期连云港海洲侍其繇墓[24]及中晚期陶湾黄石崖西汉西郭宝墓[25]、西汉末期江苏仪征胥浦101号西汉墓[26]。 从这些“遣策”中可以看到西汉时期服装的基本形式,首服有冠、帻、巾;身服有禅衣、复衣、襦、裳、裙、绔、袍、襜褕等。 马王堆一号与三号墓、西汉西郭宝墓、凤凰山一六八号汉墓遣策中有关于首服的记录,提到的有“冠” (图1)、“帻”(图2)、“巾”。

图1 马王堆汉墓出土冠

图2 甘肃武威磨嘴子62号墓男主人所载冠帻

禅衣:上述各墓遣策中基本都有出现,是西汉使用非常普遍的服装类型。一般较为素雅,可能多为穿在外衣内的服装。其材质有帛、绪、布等,色彩有白、霜、青、阑、绀等。马王堆汉墓出土的素纱禅衣即是这种类型(图3)。

图3 马王堆汉墓出土的素纱禅衣

复衣:基本在上述各墓遣策中也都有出现,也是西汉使用非常普遍的服装类型。相对禅衣而言,为有表有里的双层或多层衣。禅和复应是针对厚薄而言的,复衣形式与衣基本相同(图4)。

图4 马王堆一号汉墓出土复衣

襦:上述各墓遣策中基本都有出现。上衣,根据遣策记载,襦也有单、复,长、短之分。 裳:马王堆三号墓出土遣策记录有“素常(裳)二”、“缇禅便常(裳)二”。裳应是指下衣,但出土遣策中不见关于裙的记录。而晚于该墓的其他几座墓的遣策都不见有“裳”的记录,但“裙”的记录很普遍。推测可能是与裙类似的服装,不同时期的称谓不同。 裙:凤凰山一六八号汉墓出土了和遣策记录“麻裙”一致的实物(图5)。由此可知,裙是一种下衣。在江陵凤凰山八号墓出土遣策中有关于“裙”和“複裙”的记载。

图5 江陵凤凰山一六八号汉墓麻裙

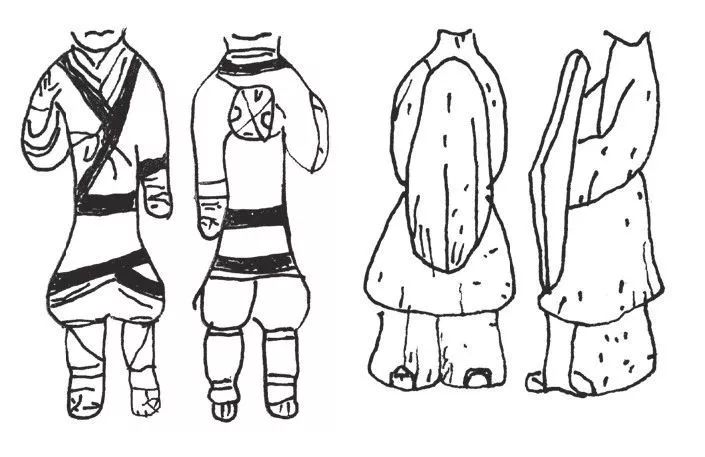

绔:遣策中普遍出现。汉代服装常见的下衣类型,也有单、复,大、小之分(图6)。

图6 汉代着下衣的人物形象

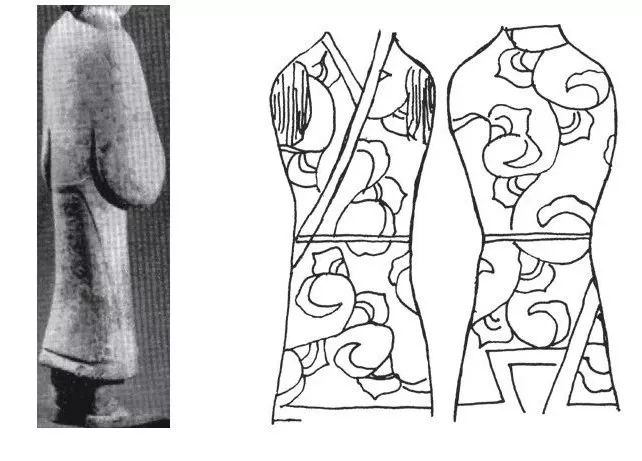

袍:西汉文景时期的凤凰山八号墓和西汉末期江苏仪征胥浦101号墓出土遣策有关于袍的记录。在与“袍”记录同墓出土的遣策中没有关于“襦”和“裙(或裳)”的记录。袍应是穿着的外衣。汉代袍应指上下连体的服装。 襜褕:在江苏连云港西汉中期海洲侍其繇墓和陶湾黄石崖西汉中晚期郭宝墓的遣策中出现了“襜褕”的记录,并提到“长襜褕”和“短襜褕”。在记录“襜褕”的遣策中未见有“袍”的记录。同理,记录“袍”的遣策未有关于“襜褕”的记录。这应是不同地域服装称谓的不同。而在记录“袍”和“襜褕”的遣策中,也有“禅衣”“复衣”的记录,可知襜褕是与“禅衣”和“复衣”不同的服装(图7)。

图7 汉代襜褕的款式

所有遣策的记录中未见有“深衣”的记录,可见当时“深衣”并不是服装款式的名称,只是上下相连服装的总称。此外,在马王堆三号汉墓遣策的服装记录中提到“楚服”“汉服”,可见在当时服装已经有楚、汉形式的区分,抑或反映出地域及时代差别。

三、形象考古资料反映的汉代服装基本形式及其演变

汉代服装考古资料中较多为形象资料,这些资料直观展示了汉代服装的基本形式。总体来看,女子发式为挽髻,服装为深衣,上衣下裙;男子首服为挽髻后戴冠、巾帻或巾帻与冠搭配使用,服装为深衣,上衣下裙或袴。1. 汉代女子服装基本形式及其演变 汉代女子服装相关考古资料多数反映的是侍女、贵妇、舞乐女等身份女性。 女子首服形式:汉代女子头发多挽髻,西汉早期的发式简单朴实,发髻的位置普遍较低,多为背后或头后挽髻,几乎不见头顶挽髻。背后挽髻较多,头后挽髻较少。西汉中期仍以背后挽髻和头后挽髻为主,但头后挽髻较早期增多。西汉晚期是女子发式的一个转变期,女子发式逐渐趋于丰富活泼,头顶挽髻开始流行,而早、中期的背后和头后挽髻的发式则几乎不见。西汉晚期以后,经新莽时期,历东汉早中期直到东汉晚期女子发式都以头顶高髻为主,但高髻的种类和装饰日渐丰富。从发髻的数量上看有单髻、双髻、三髻;从发髻的装饰看有包巾、插多笄、戴胜、戴布条、戴花冠(多鬟髻)等,并且有些仍然保留自西汉晚期流行的在高发髻中留出一缕的,即分髾的风尚。

女子服装形式:

汉代女子身服有上下连体的深衣(袍)和上下衣分开的上衣下裙和上衣下裤等形式。西汉早期多为束裹缠绕的深衣,衣襟很长,绕体数周或绕至腰后,拖地或长至足上。衣服整体较紧,即深衣或裙在下体膝部内收。其中长束裹身深衣延续了战国楚服深衣的特点,在西汉初期还存在;而在西汉中期就很少见了,且多为绕体一周;西汉中期以后这种深衣就基本消失。西汉中期的女子服装延续西汉早期的服装风格,衣服仍较贴身,但束裹得没有早期那么紧。西汉晚期女子服装较前期有了较明显的变化,即深衣在膝部不再内收,衣服总体感觉是较合体。东汉女子服装以宽袖长袍或上短襦下长裙为主,服装在前后期的差别主要也是宽松程度上的变化。东汉女子服装整体的发展趋势是衣身和衣袖的宽大程度逐渐加大。另外,新莽至东汉早期延续了西汉晚期的风格,服装显腰身,还算合体,以细腰长裙为尚;而东汉后期女子服装无论身份高低,衣服都变得很宽大,已不显腰身,不惜使用大幅布料,即便是劳动女仆的衣袖也很肥大。2. 男子服装基本形式及其演变 男子首服:汉代男子首服多挽髻后戴巾、帻、冠、帽等。冠是汉代男子首服中占主体的类别。最突出的特点是西汉中晚期帻开始出现,使得汉代男子首服由单独戴冠,转变为冠帻搭配的形制。汉代男子首服的总体发展是向简化、方便的方向发展。自西汉至东汉,越往后期,发饰越简单,等级和礼制的区分度越小,礼制的约束逐渐减弱,巾、帻、进贤冠、武弁大冠等占据了东汉男子发饰的绝大比例。东汉晚期日常生活中,男子首服简化为最常见的三种,即身份较低或非正式场合,贵族首服——巾帻(平上帻、介帻)、文官所戴的进贤冠、武官所戴的武弁大冠。 汉代男子军服的首服与常服不同,有着单独的体系,明显地继承了秦制。秦始皇陵兵马俑中发式为前额中分挽髻,有些再加頍、冠。西汉早期咸阳杨家湾汉墓、徐州狮子山汉墓的兵马俑和西安汉阳陵、永城芒砀山梁王墓地、北洞山汉墓等的随葬俑,都继承了秦军男子发式前额中分的特点,但中分后挽髻的方式与秦时相比有所不同,并且在挽髻后有些加戴了红色的绛袙、武弁。西汉中晚期后,与帻搭配的武弁属军服特有的首服,在军服中普遍使用,而在常服中基本不见。 男子身服:汉代男子身服与女子的在款式上差别不大。主要差别表现在色彩和纹饰上。其款式也由西汉时期的绕体数周的长深衣逐步演变为宽松的长袍。常服与军人、武士等的军服差别明显,如绑腿的使用。西汉晚期也是男子服装的重要转变期,较突出的特点是上着长襦、下穿长裤的服装使用较之前普遍,整体着装要求不如前期那么严格。东汉时期男子地位较高者仍普遍着宽袖长袍,但着襦裤者增多,侍从、小吏、杂耍人、平民及奴仆等地位较低者则普遍着上衣下裤。小吏阶层即便着袍,袍的长度也不拖地,多露出里面的裤子。

四、汉代服装形式的性别与等级差异

汉代男女服装差别不明显。特别是西汉前期的俑,很难从服装上分出性别,多是通过发式来辨识俑所代表人物的性别;西汉后期以后,男女服装差别日益明显,主要表现在服装的色彩、纹饰等方面。女子服装比男子服装的发展变化快,更具有鲜明的时代性。 因服装具有等级性,将相同身份级别属不同时期的服装进行比较,能更清晰的反映出时代变化;将同时期不同等级的服装相对比,可体现出服装所反映的等级性。在进行考古类型学研究时,将服装和发式根据穿着者的身份按等级区分开来,女子分为贵族、侍女、舞乐女、平民及女奴、身份不明确者;男子分为贵族、侍从、军人、平民及奴仆等。由于资料的限制,有些类别或某段时期的资料过于缺少。总体看来,汉代服装是有等级区别的,多表现在服装的面料、纹饰、色彩、头饰等细节方面,而在款式上差别不明显。但是,一些特殊阶层如军人、艺伎等的服装与常服明显不同。

五、汉代服装基本形式的形成与发展

汉代服装的基本形式是在继承先秦楚服及秦服装的特点,部分吸收了先秦其他诸侯国服装的基础上发展起来的[27]。它第一次打破了之前服装长期存在的南北服装文化分野的局面,使南北文化相融合,构成了汉代服装的基本框架。这种融合是对之前服装不同地域特色的整合。总体来看,汉代服装已形成以两京地区服装为核心,统领全国服装的发展态势。 以女子服装形式为例,西汉时期无论是在京都西安地区,还是两湖、江苏、山东、河南、河北等地,其服装的款式和风格大体是一致的,女子发式以背后、头后挽髻为主;服装以束裹深衣为主,均体现出严肃、拘谨的服装风格。东汉时期,以京都洛阳地区为主导,女子发式以高髻为主,服装以宽松长袍或上襦下宽松长裙为主,各地区风格上趋于一致,均体现出轻松活泼、宽大随意的服装特点。服装虽然表现多样,但仍是属于一类服装形式下的细节差异。 从整个中原地区来看,汉代服装基本形式的整体发展变化表现得较为统一:女子发式由低到高;男子发式由传统戴冠,向戴帻或冠帻搭配等较为随意的发式转变;女子发饰呈现由少到多,由朴素到繁杂的转变;男女服装则由西汉早期的紧身束裹,发展到西汉中后期的合体,至东汉开始变得宽松,直至发展到东汉晚期的肥大;服装整体风格是由严肃拘谨向轻松活泼转变。可见,汉代中原汉族服装不断发展,并逐步完成了一统。

六、结 语

汉代服装基本形式是在继承先秦及秦代服装形式的基础上发展创新而形成的,最明显的创新特征是,服装对身体束缚程度减弱,礼制约束减弱,伴随的是自由度增强,如男子首服帻的出现并被广泛使用。如果放宽视野,扩展至全国,可以发现中原地区兴起的汉代服装形式也广泛使用在中原之外的边疆地区,如西南巴蜀地区汉墓[28]、贵州地区汉墓出土的俑[29],北部内蒙古和林格尔汉墓[30]、东北辽阳汉魏墓壁画[31]中的人物。可见,汉代服装作为汉代物质文化生活的一个重要组成部分,其发展与中原汉文化形成传播的过程是基本一致的,多元一体的发展脉络应是汉代服装发展的总体趋势。

注释

[1] 湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆二、三号汉墓》,文物出版社,2004年。

[2] 湖北省文物考古研究所:《江陵凤凰山一六八号汉墓》,《考古学报》1993年第4期。

[3] 甘肃省博物馆:《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》,《文物》1972年第12期。

[4] 南波:《江苏连云港市海州西汉侍其繇墓》,《考古》1975年第3期。

[5] 连云港市博物馆:《连云港市陶湾黄石崖西汉西郭宝墓》,《东南文化》1986年第2期。

[6] 广西壮族自治区博物馆:《广西贵县罗泊湾汉墓》,文物出版社,1988年。

[7] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社,2006年。

[8] 陕西省文管会、博物馆,咸阳市博物馆杨家湾汉墓发掘小组:《咸阳杨家湾汉墓发掘简报》,《文物》1977年第10期;郑洪春:《陕西新安机砖厂汉初积炭墓发掘报告》,《考古与文物》1990年第4期;陕西省考古所:《西安北郊汉代积沙墓发掘简报》,《考古与文物》2003年第5期;王学理、吴镇烽:《西安任家坡汉陵从葬坑》,《考古》1976年第2期;陕西省文物管理委员会:《陕西长安洪庆村秦汉墓第二次发掘简记》,《考古》1959年第12期。

[9] 徐州博物馆、南京大学历史学系考古专业:《徐州北洞山西汉楚王墓》,文物出版社,2003年;徐州博物馆:《江苏铜山县李屯西汉墓清理简报》,《考古》1995年第3期;徐州博物馆:《徐州狮子山兵马俑坑第一次发掘简报》,《文物》1986年第12期。

[10] 临沂金雀山汉墓发掘组:《临沂金雀山九号汉墓发掘简报》,《文物》1977年第11期;临沂市博物馆:《山东临沂金雀山周氏墓群发掘简报》,《文物》1984年第11期;临沂市博物馆:《山东临沂金雀山九座汉代墓葬》,《文物》1989年第1期;银雀山考古发掘队:《山东临沂市银雀山的七座西汉墓》,《考古》1999年第5期;临沂市博物馆:《临沂的西汉瓮棺、砖棺、石棺墓》,《文物》1988年第10期。

[11] 河南省文物考古研究所:《河南济源泗涧沟墓地发掘简报》,《华夏考古》1999年第2期;南京大学历史学院、信阳师范学院历史文化学院、洛阳市文物考古研究院:《河南洛阳市矍家屯汉墓C1M9816发掘简报》,《考古》2016年第1期。

[12] 河北省文物研究所:《燕下都“6”号遗址汉墓发掘简报》,《文物春秋》1990年第3期。

[13] 西安市文物保护考古所:《西安理工大学西汉壁画墓发掘简报》,《文物》2006年第5期。

[14] 洛阳市第二文物工作队:《洛阳汉墓壁画》,文物出版社,1996年。

[15] 郑州市文物考古研究所、荥阳市文物保护管理所:《河南荥阳苌村汉代壁画墓调查》,《文物》1996年第3期。

[16] 河南省文物研究所:《密县打虎亭汉墓》,文物出版社,1993年。

[17] 河北省文物研究所:《安平东汉壁画墓发掘简报》,《文物春秋》1989年第1期。

[18] 南阳地区文物队、南阳市博物馆:《唐河汉郁平大尹冯君孺人画像石墓》,《考古学报》1980年第2期;周到、李京华:《唐河针织厂汉画像石墓的发掘》,《文物》1973年第6期;《南阳汉画像石》编委会:《唐河县电厂汉画像石墓》,《中原文物》1982年第11期;蒋宏杰、赫玉建等:《河南南阳陈棚汉代彩绘画像石墓》,《考古学报》2007年第2期;南阳博物馆:《河南南阳军帐营汉画像石墓》,《考古与文物》1982年第1期;南阳博物馆:《河南南阳英庄汉画像石墓》,《中原文物》1983年第3期;吕品、周到:《河南新野新出土的汉代画像砖》,《考古》1965年第1期;郑州市博物馆:《郑州新通桥汉代画像空心砖墓》,《文物》1972年第10期。

[19] 李京华:《洛阳西汉壁画墓发掘报告》,《考古学报》1964年第2期。

[20] 聊城市文物管理委员会:《山东阳谷县吴楼一号汉墓的发掘》,《考古》1999年第11期。

[21] 诸城县博物馆:《山东诸城汉墓画像石》,《文物》1981年第10期。

[22] 湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所编:《长沙马王堆二、三号汉墓》,文物出版社,2004年,第43-72页。

[23] 金立:《江陵凤凰山八号汉墓竹简试释》,《文物》1976年第6期。

[24] 南波:《江苏连云港海洲侍其繇墓》,《考古》1975年第3期。

[25] 连云港市博物馆:《连云港市陶湾黄石崖西汉西郭宝墓》,《东南文化》1986年第2期。

[26] 扬州博物馆:《江苏仪征胥浦101号西汉墓》,《文物》1987年第1期。

[27] 徐蕊:《汉代妇女服饰二题》,《江汉考古》2008年第3期。

[28] 白九江:《重庆市大渡口区大树林汉墓发掘简报》,《四川文物》2014年第6期。

[29] 贵州省博物馆:《贵州赫章县汉墓发掘简报》,《考古》1966年第1期。

[30] 盖山林:《和林格尔汉墓壁画》,内蒙古人民出版社,1977年。

[31] 辽阳市文物管理所:《辽阳发现三座壁画墓》,《考古》1980年第1期;王增新:《辽阳市棒台子二号壁画墓》,《考古》 1960年第1期。

如涉版权问题,请通知我们以便及时修改