从一个典型病例来解析多原发1B期肺癌诸多困扰患者的问题

时间:2023-07-23 23:16:50 热度:37.1℃ 作者:网络

前言:早期肺癌的1B期有许多困扰患者与医生的问题,术后到底复发转移率高不高?要不要基因检测?要不要术后辅助化疗?要不要靶向治疗?术后随访如何确定?因为这个分期说它是早期,只随访又不放心;说它是中期,又好像没够到;说它不需要术后辅助治疗,指南又说要MDT多学科讨论决定,留了个后门;说它要治疗,又怕治疗过度,给身体带来伤害却没有获益。我们该如何个体性、个性化分析来决策,尽量做到不过度治疗而同时避免治疗不足?且看今天的文章,我们希望通过一个典型的安全来解析这些问题,并提出自己的观点,供大家参考。

病例信息:

基本信息: 女 66岁。

主诉:肺癌术后1年。

现病史:浸润性肺腺癌术后1年,特来咨询。

当前正在使用的药物:奥希替尼

希望获得的帮助:患者术后分期不同的医生有不同的看法,所以有的医生建议化疗,有的建议靶向药,有的建议不治疗观察就可以了。我们不放心所以当时选择了服用靶向药。想咨询叶主任的看法,叶主任如何分期?目前其他肺结节是否有风险?我母亲有没有必要吃靶向药?

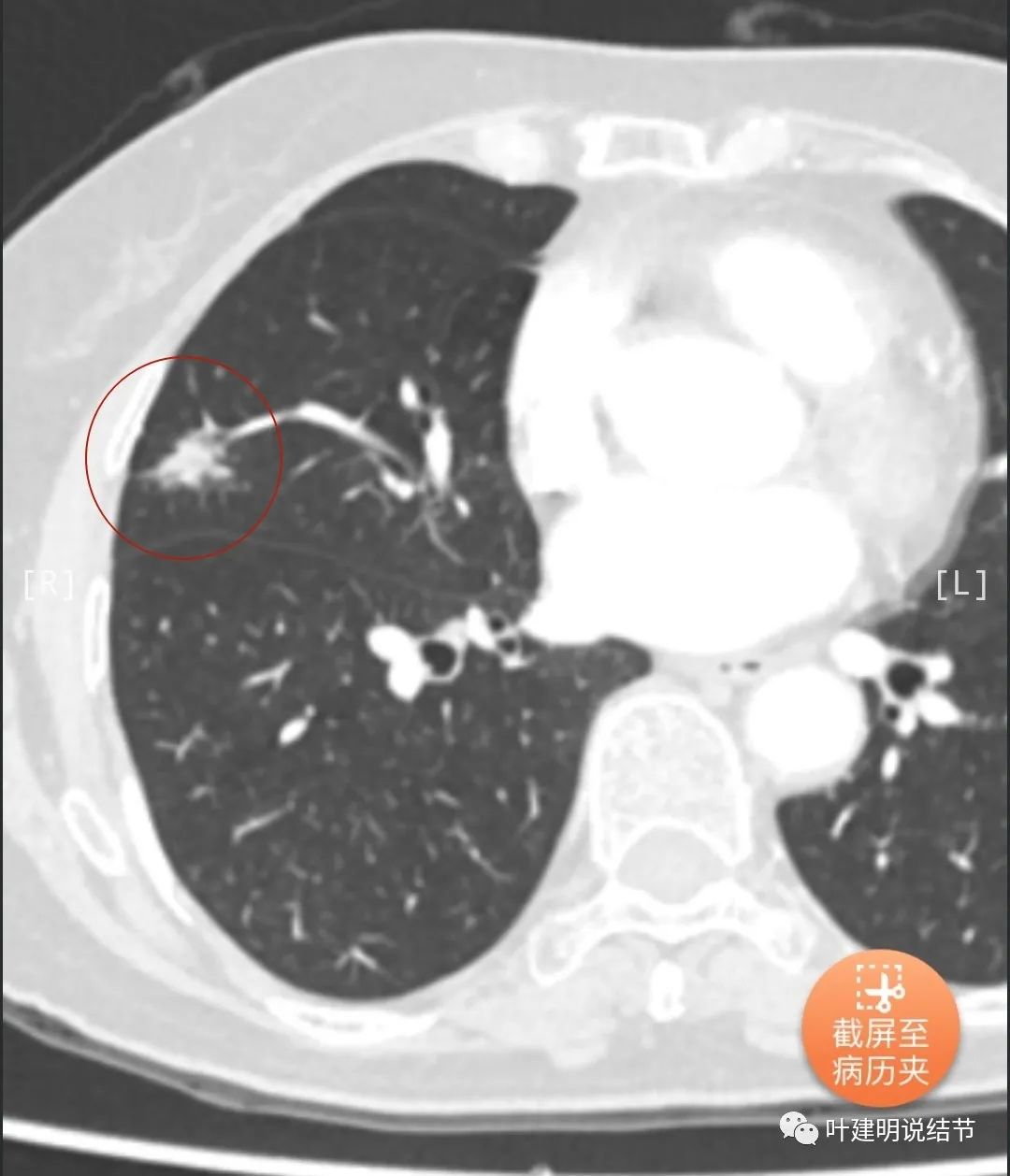

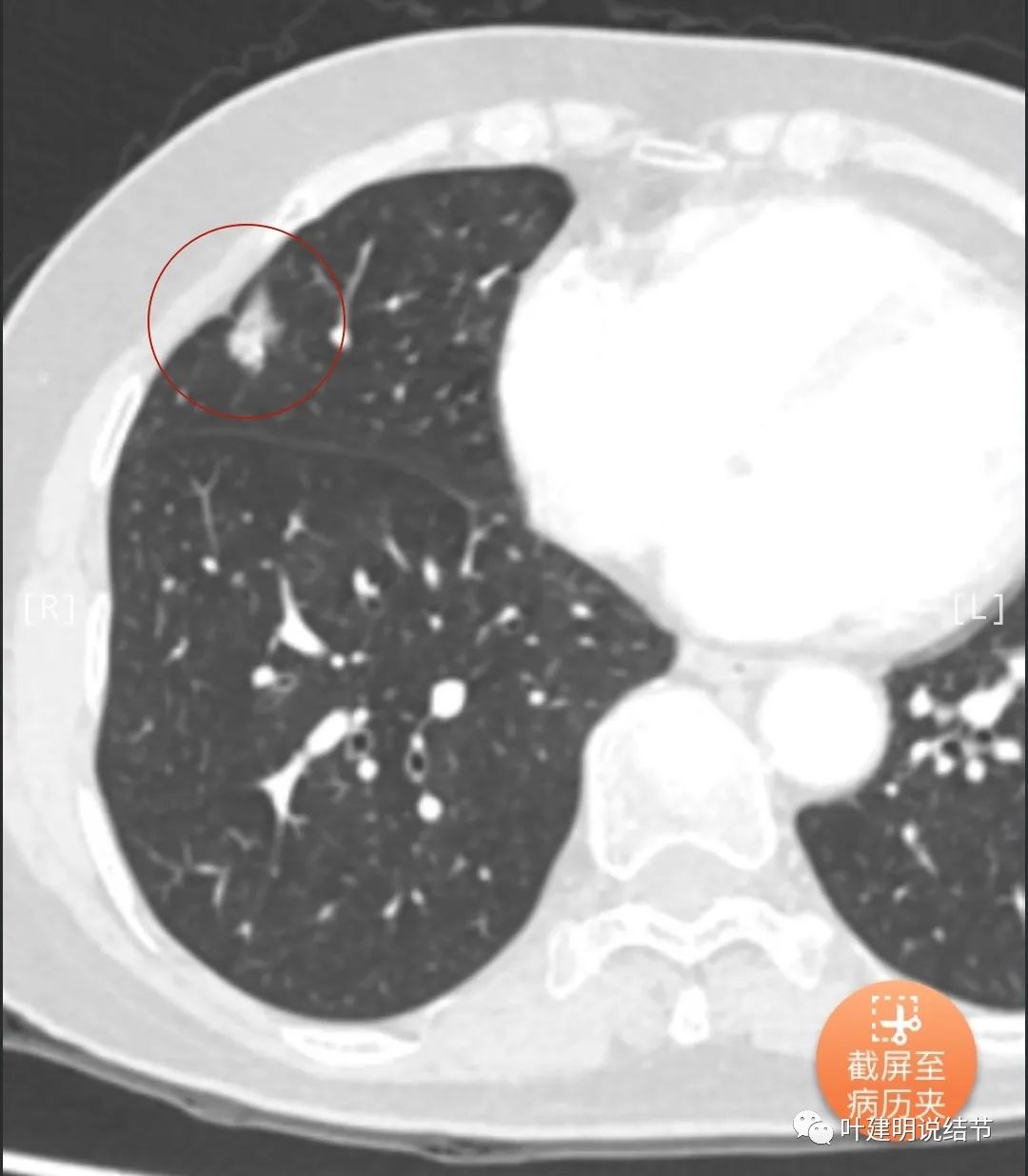

影像展示:

右中叶病灶A:混合磨玻璃结节,大部分为实性密度,但不是非常致密。有血管进入,收缩力不强,内部密度杂乱,表现不平有毛刺或棘突征。考虑浸润性腺癌。

右肺中叶病灶B:混合磨玻璃结节,有胸膜牵拉,表现不平,内部密度杂乱,有磨玻璃成分,少许毛刺,也是典型的浸润性腺癌表现。

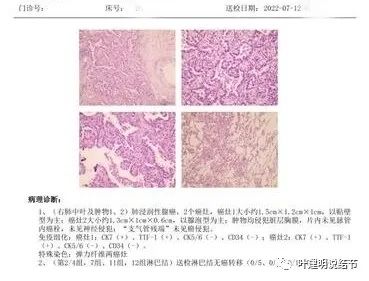

术后病理:

字比较模糊,但基本上能看出来:病灶一个是1.5厘米,贴壁为主;另一个是1.3厘米,腺泡型为主。均侵犯胸膜,但无脉管癌栓,切缘阴性。淋巴结阴性。

关键问题解析:

1、是多原发癌,还是肺内转移?

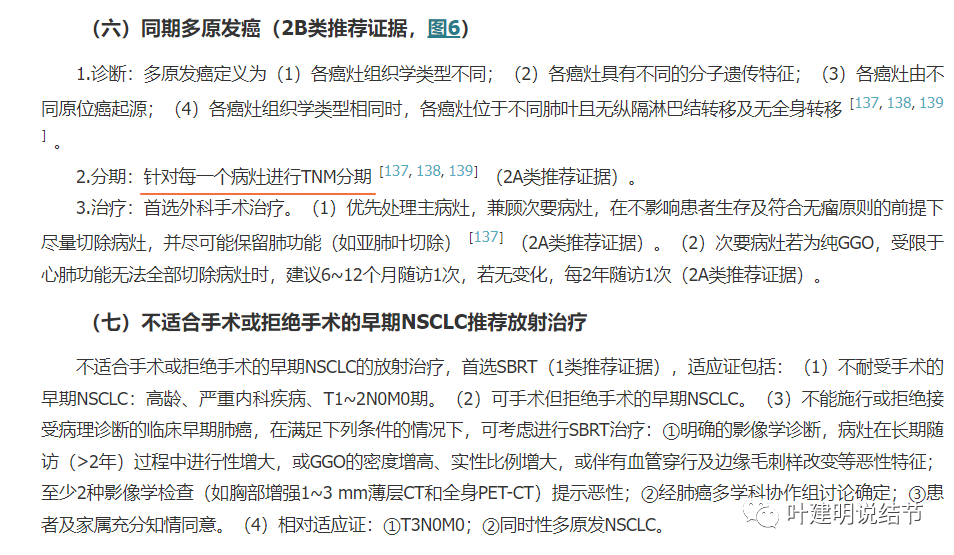

我们先来看《2023年版中华医学会肺癌诊疗指南》中关于多原发癌的表述:

这个病例中的右中叶两个病灶一个是贴壁为主型,一个是腺泡为主型,组织学类型不同。显然不能认为是肺内转移,而是多原发癌。

2、分期到底如何?

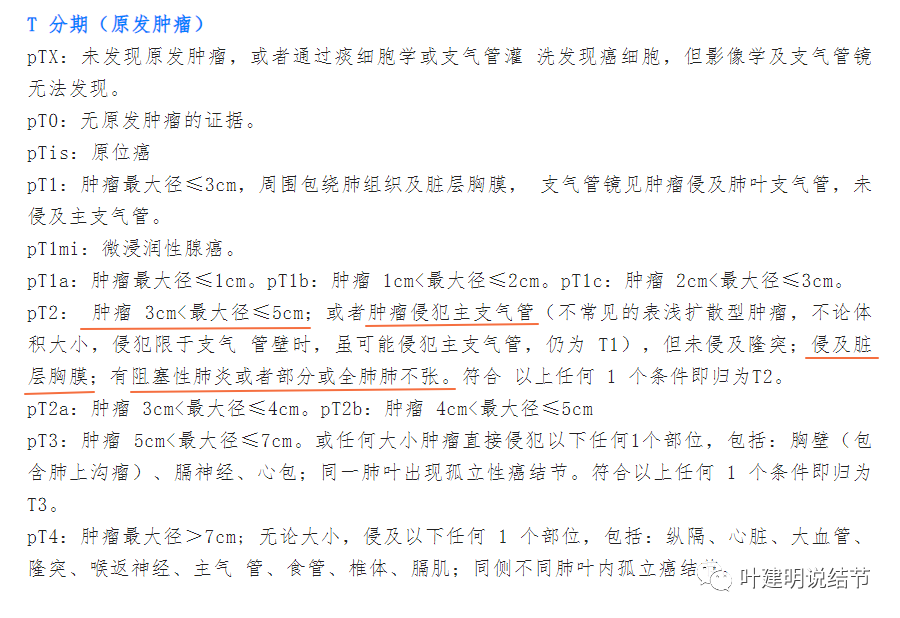

所以针对肿瘤的分期,是按每个病灶进行分析。T分期的标准如下:

肿瘤侵犯胸膜,所以是T2,分期不管从哪个病灶来都是T2aN0M0 1B期;不是肺内转移,所以不是T3(同一肺叶内出现 孤立性癌结节),从而也就不是T3N0M0 2B期。

3、病理分级情况如何?

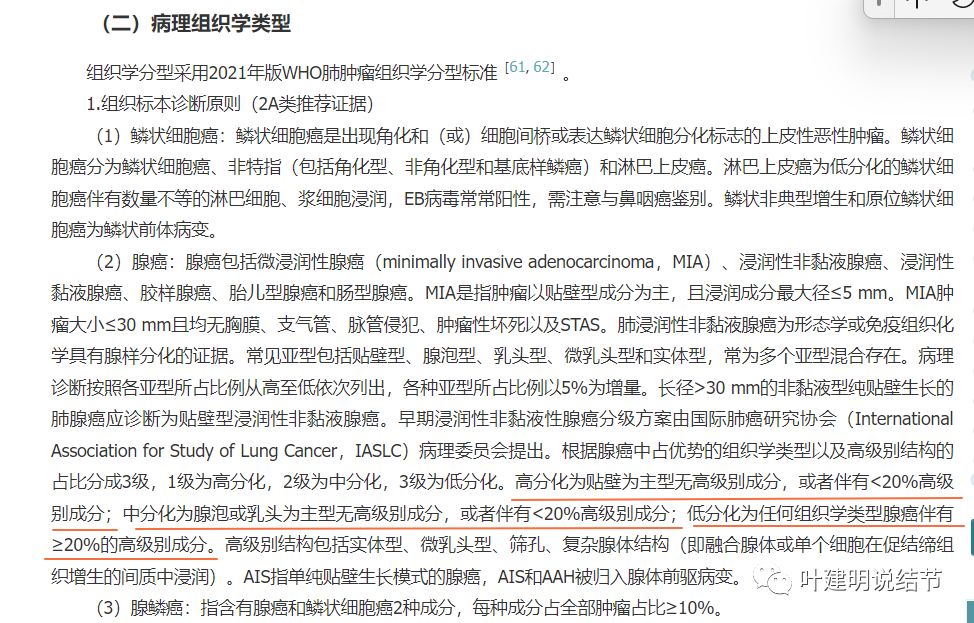

我们先来看《2023年版中华医学会肺癌诊疗指南》中关于病理组织学类型的分级表述:

此例中其中一个病灶是贴壁为主型,所以是高分化癌;另一个是腺泡为主型,所以是中分化癌。均没有高危亚型。

4、胸膜侵犯是否危险?

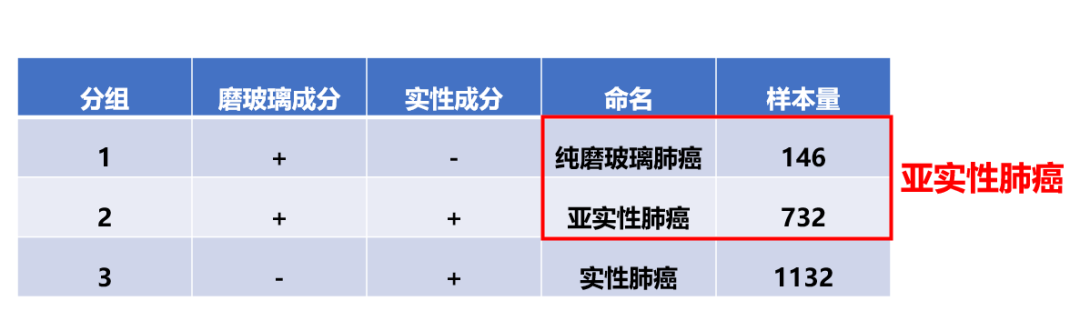

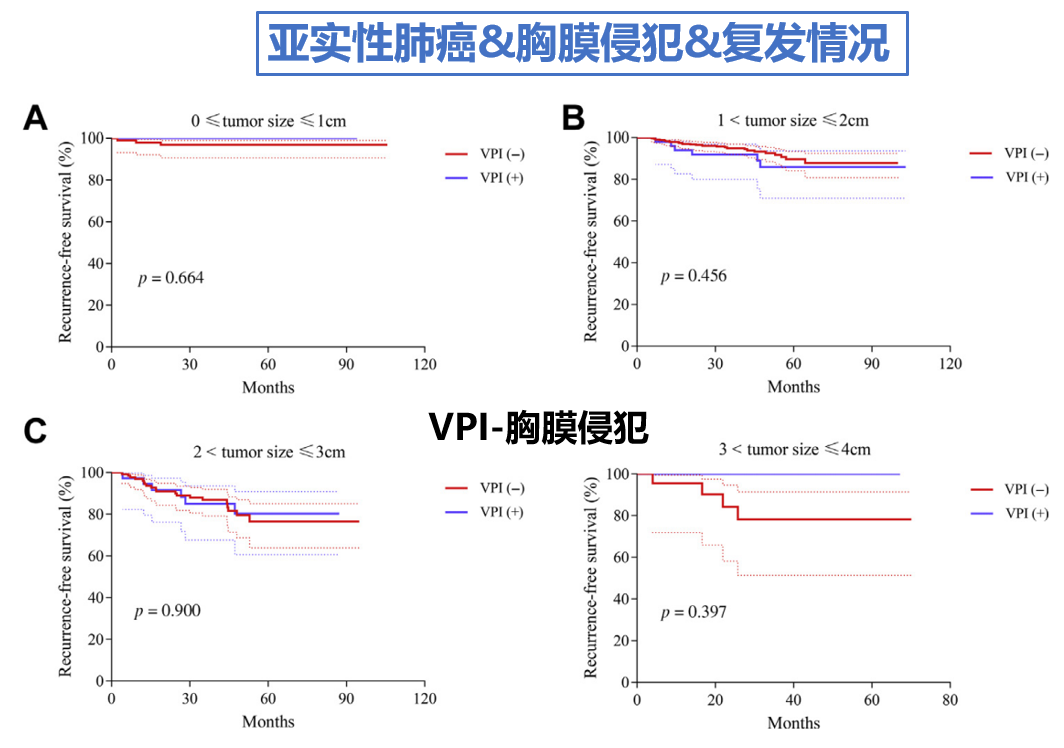

目前的肺癌分期系统中,如果侵犯胸膜就是T2,直接1B期,就是本例这种情况。但在磨玻璃为表现的肺癌上这样的分期标准是否合理呢?先来看来自复旦肿瘤医院陈海泉教授团队,2019年刊载于<胸部肿瘤杂志>上的研究。该研究筛选2008年4月至2015年12月接受手术治疗的I期肺癌,最终基于影像表现分为三组:

最终分析发现,胸膜侵犯对预后的影响,只有在实性肺癌才能发挥作用。

对亚实性肺癌而言,不论病灶大小如何,胸膜侵犯都不会对术后复发率产生显著影响。驰名世界的日本著名专家,Aritoshi Hattori教授。他的研究纳入237个亚实性肺癌和209个实性肺癌分析发现,胸膜侵犯不会对前者的预后产生显著影响。

也是一样的结果。所以针对磨玻璃为表现肺癌的T分期当遭遇含贴壁成分或影像上有磨玻璃成分的时候,大概会有不准确的因素在。

5、1B期是否需要做基因检测?

我们来看指南共识的说法:

卫健委《2022年版肺癌诊疗指南》是说:对于2-3期非小细胞肺癌,N1/N2阳性的非鳞癌患者以及小标本鳞癌患者要进行EGFR检测。

《2023年版中华医学会肺癌诊疗指南》中关于基因检测的表述是:1B到3期术后患者手术病理标本需常规进行EGFR检测。它比卫健委版的多了1B期需要送检的意见。

非小细胞肺癌融合基因检测临床实践中国专家共识(2023版)关于基因检测的适合人群包括:1、晚期初治肺腺癌;2、靶向治疗耐药后的非小细胞肺癌;3、活检标本诊断的非腺癌的晚期非小细胞肺癌;4、术后浸润性腺癌的2-3期。显然也没有将1B期的术后病人列入。

此例要不要基因检测?可以检测,因为有中华医学会版的建议;也可不检测,因为卫健委版的和专家共识版的都没有建议。其实要不要检测,换个说法,就是我之前在微信文章中经常说的“依据需不需要术后辅助治疗来决定:如果必不需辅助治疗,那就不必检测;如果需要辅助治疗,为了指导术后用药,则应该检测”。

6、1B期是否需要术后辅助治疗?

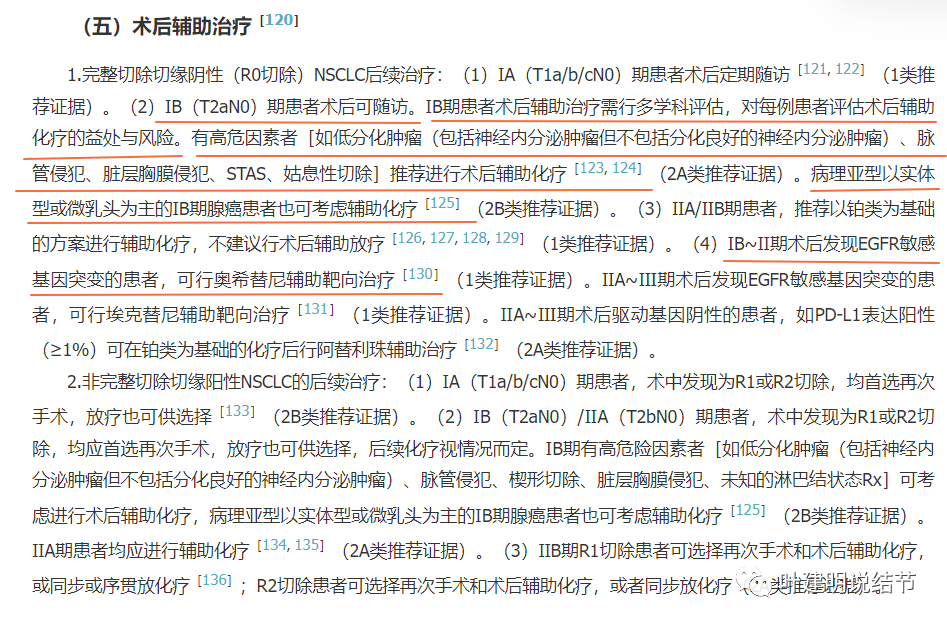

我们来看相关指南或共识的表述:

卫健委《2022年版肺癌诊疗指南》是说:完全切除后的1A或1B期不推荐常规术后辅助化疗、放射治疗及靶向治疗等。

《2023年版中华医学会肺癌诊疗指南》则指出:T2aN0的1B期患者术后可随访!辅助治疗需多学科评估,有高危因素(包括胸膜侵犯)者推荐进行术后辅助化疗;病理是高危亚型为主的也可考虑辅助化疗。另有表述,1B-2期术后发现EGFR基因突变的,可行奥悉替尼辅助靶向治疗。

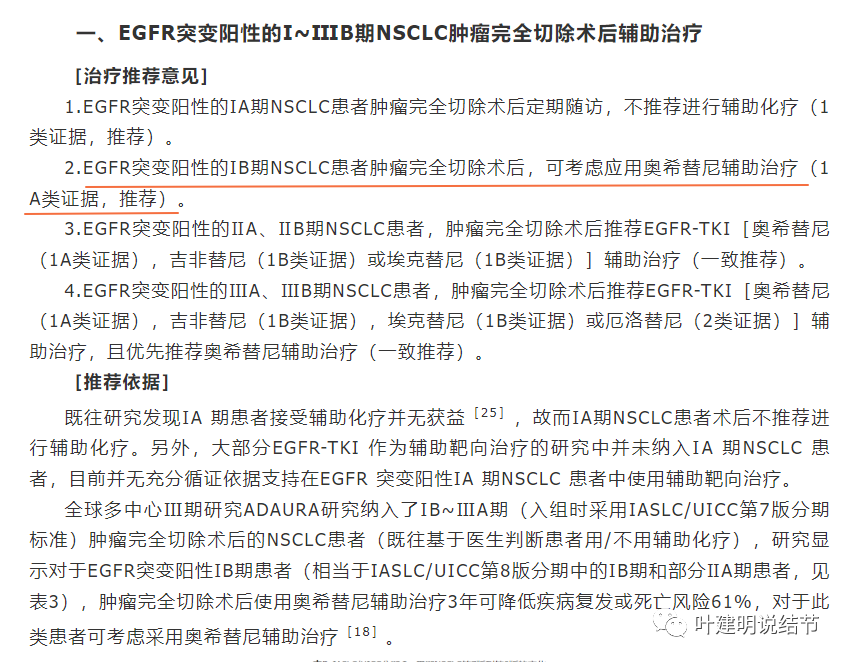

Ⅰ~ⅢB期非小细胞肺癌完全切除术后辅助治疗指南(2021版)也认为EFGR突变阳性的1B期非小细胞肺癌完全切除后,可考虑应用奥悉替尼辅助治疗。

7、只要1B期都予以术后辅助靶向治疗是否会存在偏差?

因为本例患者存在胸膜侵犯,按理说予以靶向治疗是可以的。但1B期予以靶向治疗的依据主要来源于ADAURA研究。当时入组时的病例有些是第7版时的1B期,在后来的第八版中是 ⅡA期的。如果 ⅡA期说予以辅助治疗,那是举双手赞成的。我们来对比一下第7版的T2a与第八版中T2a的区别:

第8版:1、累及主支气管(未达隆突);2、累及脏层胸膜;3、肺不张(未超过肺门);4、大小在3-4厘米之间

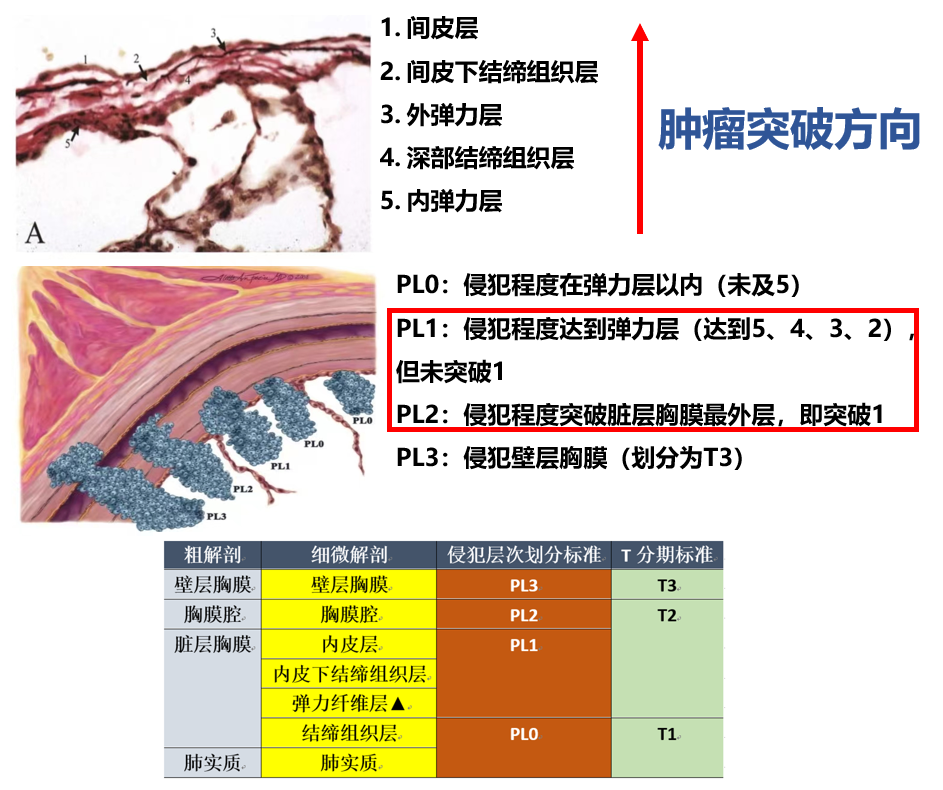

如果前3条,我们不去纠结细节差异,最大的变化是第4条,也就是说4-5厘米大小的升级了。我们再来看ADAURA研究的入组病例,它是按第7版分期的,也就是说符合“1累及主支气管;2累及脏层胸膜;3合并肺不张;4肿瘤大小3-5厘米之间”这四条中的一条,就是当时入组的ⅠB期非小细胞肺癌。对于符合实性肿块达到了3-5厘米,或者肿瘤已经阻塞支气管导致肺不张、或者累及主支气管,只是因为淋巴结没有转移而归入早期肺癌之列,对这些病例进行术后辅助治疗,完全没有异议,又有数据支撑。若只是累及胸脏胸膜,其实仍有侵犯到哪一层的区别:

上面这幅图,是胸膜的分层。我们可以看到,随着肿瘤不断增长,会依次突破胸膜的内弹力层、深部结缔组织层、外弹力层、间皮下结缔组织层、间皮层,最终到达胸壁骨架。在这个过程中,如果侵犯达到弹力层,就评价侵犯胸膜,即T2水平。所以,在病理报告上都有一个弹力纤维检测。换句话说,一旦经过检测确定弹力纤维中断,就说明已经被肿瘤侵犯,则达到现阶段胸膜侵犯的评价标准。就是上图打红框框的部分。这部分侵犯胸膜,按照侵犯的深度,也可以分为PL1和PL2两种。其中,PL1水平,就是刚刚侵犯胸膜导致弹力纤维中断的,但是还没真正到达胸膜表面;而PL2水平,则是不仅突破弹力纤维,而且突破胸膜最后的外膜——间皮层,就是已经真正裸露于胸膜表面了。临床上只要累及胸膜,即使是磨玻璃结节,也予以术后靶向治疗是否真的必要?这值得思考!所以:不对ⅠB期进行更细致的分层,只要分期达ⅠB期,就予以术后辅助治疗显然可能存在偏差。

换言之:如果像本病例中这种混合磨玻璃结节只是因为侵及(如果没有侵透)脏层胸膜,分到1B期从而给予术后辅助靶向治疗,可能存在事实上的过度治疗!

我的意见:

这是多原发肺癌,分期按各自分,由于侵犯胸膜,所以是T2N0M0,均为1B期。但一个贴壁为主、一个腺泡为主,且都没有高危亚型,从影像上看也不是完全实性那种。其实风险并不算高。我觉得是不必靶向治疗的,定期随访就可以。我认为可以停服靶向药。目前CT未见有风险的结节。意见供参考!

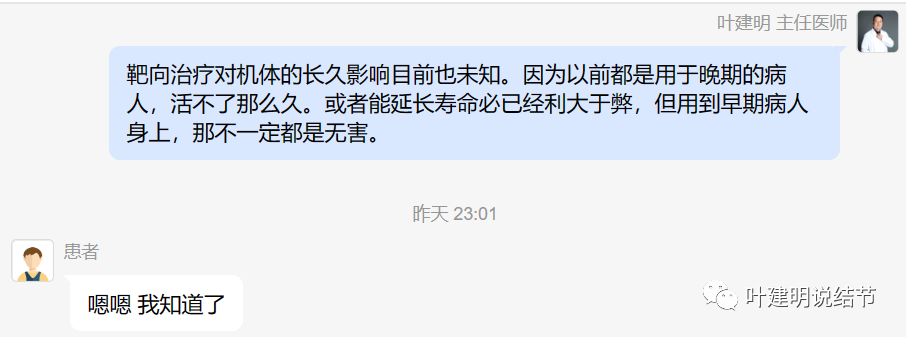

后续交流:

感悟:

就如我在最后回复中所说的一样,我们对于早期肺癌术后是不是要给予辅助化疗或辅助靶向治疗,仍也是对机体带来的益处与对机体可能带来的坏处之间的权衡。于晚期肺人来说,原先只能活1年,结果结过治疗活了一年半或2年,这就已经非常了不起,由此带来的经济代价与机体可能潜在的风险均能被生存期的延长而掩盖,当然也是次要的;而当将这些治疗措施用到本来可能正常寿命的,若不予以辅助治疗也能轻松活5年、甚至10年以上的早期肺癌病人来说,不确切的生存益处和不可预知的药物副作用就必须是要考虑的问题。当如此例没有高危亚型、影像表现为混合磨玻璃,胸膜侵犯可能也只是PL1,而没有到PL2(未知,因为病理报告上没有反应,但从影像上看,应该只是累及,没有穿透的可能性大些),予以靶向治疗或许就是弊大于利。最最关键的是:目前任何保守治疗的措施,包括靶向治疗、化疗以及免疫治疗等都不是能够预防肺癌的复发或转移,只是延缓其发展而已。所以不管医生还是患者自己,还是不要过于积极为宜。