PLAST RECONSTR SURG:打破损伤区域概念的神话: 高能量创伤后下肢血管反应的前瞻性研究

时间:2023-10-01 11:25:22 热度:37.1℃ 作者:网络

在下肢修复手术中,损伤区域是指损伤组织周围因炎症反应而发生反应性改变的区域。这一概念在20世纪80年代初被提出,用来解释下肢游离皮瓣移植手术中20% ~ 30%的皮瓣失败率,该领域的学者们认为损伤区域的血管更容易发生血管痉挛,且缺乏健康血管的抗血栓特性,因此建议外科医生避免在该区域进行血管吻合。尽管损伤区域的概念已被广泛接受,但引起这一现象的血管壁改变的组织学研究尚未见报道。

Plastic and Reconstructive Surgery 最新的一篇研究报告,探讨了下肢高能量创伤后损伤区域动脉和静脉壁的相关组织学变化,以评估损伤区域概念的有效性。

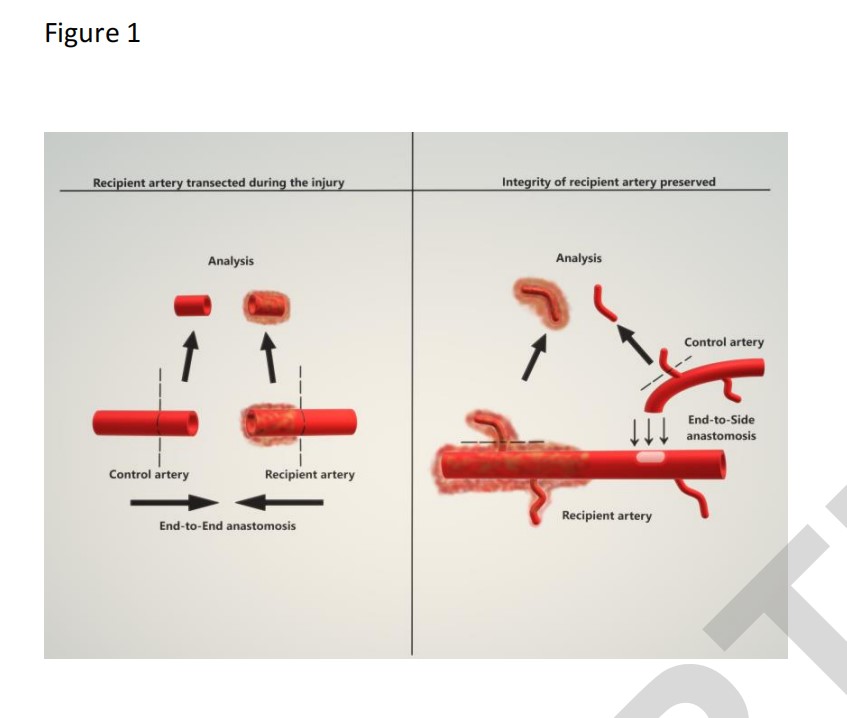

19例患者(中位年龄46岁[四分位间距29.5 ~ 62.5岁])因高能量损伤所致的下肢开放性骨折接受了骨折固定复位和游离皮瓣重建。软组织重建时,取每例患者下肢损伤部位1个动脉和1个静脉活检标本,供瓣区切取皮瓣蒂部血管或其侧支作为对照标本。光镜下分析血管的组织学和形态特征,并采用数字病理学QuPath软件进行分析。

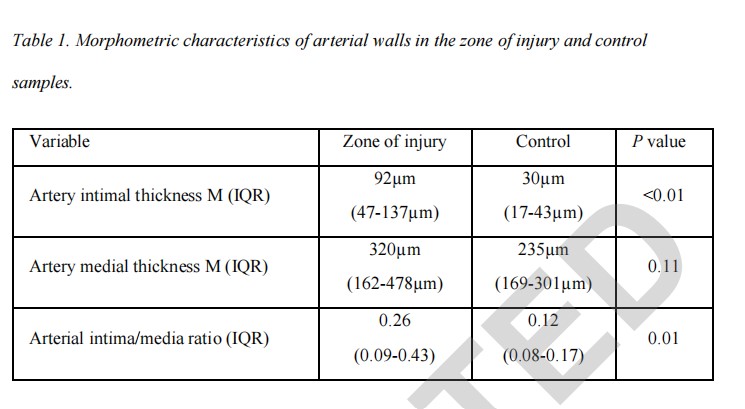

血管取材时间为伤后1 ~ 11 d,研究发现损伤区域的动脉内膜厚度是对照组的3倍(P<0.01),内膜厚度/中膜厚度比值是对照组的2倍(P=0.01),血管内膜纤维化更明显(P<0.01),但两组间动脉中膜厚度和中膜纤维化差异无统计学意义。与动脉相比,静脉内膜增生在损伤区域和对照区域分布更均匀。损伤区域的静脉内膜厚度是对照组的2倍(P<0.01),内膜/中膜比值在损伤区域更高(P<0.05),但两组间静脉中膜厚度、内膜和中膜纤维化差异无统计学意义(P>0.05)。所有血管均在显微镜下进行吻合。所有病例均未发生游离皮瓣失活或因吻合口问题而回缩的情况。

综上,研究结果支持损伤区域概念的有效性。严重下肢创伤的血管最突出的组织学特征是内膜增厚和动脉内膜纤维化。尽管受累血管有这些组织学发现,但根据血管质量临床判断,吻合血管的游离皮瓣获得了良好的疗效。

原始出处:Cepas A, Kiiski J, Majava M, Kholová I, Kaartinen I. Myth-busting the zone of injury concept: a prospective study on the vascular response to high-energy lower extremity trauma [published online ahead of print, 2023 Aug 10]. Plast Reconstr Surg. 2023;10.1097/PRS.0000000000010980. doi:10.1097/PRS.0000000000010980