Adv Funct Mater 北大祖凌云/郑乐民/郭少军团队联合成功构建动脉粥样硬化斑块双模态成像与易损性评估的纳米分子探针

时间:2024-06-05 20:00:14 热度:37.1℃ 作者:网络

动脉粥样硬化性心血管疾病(Atherosclerotic Cardiovascular Disease, ASCVD)是危害全球健康的重大公共卫生问题。动脉粥样硬化易损斑块破裂继发血栓形成导致了超70%的急性心血管事件。因此,早期、精准识别动脉粥样硬化斑块并评估其易损性,对于早期干预改善患者预后至关重要。目前临床常用影像技术虽然在可视化血管狭窄程度或分析局部斑块形貌与负荷方面具有一定的优势,但在分子水平无创识别动脉粥样硬化斑块、量化泛血管分布的动脉粥样硬化斑块易损性方面仍然面临着巨大的挑战。

纳米探针技术与多模态成像的结合,是一种潜在实现斑块诊断与易损评估的有力策略。动脉粥样硬化斑块内大量新生血管,内皮间隙增大、通透性增加,产生高渗透长滞留效应使得小尺寸纳米探针得以通过内皮间隙,进入组织内部,这为纳米探针的富集提供被动条件;此外,斑块内多种蛋白多肽或细胞因子的高表达的独特病理微环境,为纳米探针的靶向识别提供主动条件。前期研究已显示,骨桥蛋白(osteopontin, OPN)是一种成熟的分子靶点。基于抗原抗体识别而修饰OPN靶向肽的纳米探针有望实现对动脉粥样硬化斑块的精准识别;而利用无创性的纳米探针功能成像技术量化评估斑块易损性尤为重要。郑乐民团队长期关注动脉粥样硬化斑块的诊断,2020年曾构建了一个OPN-Ab/Ti3C2/ICG纳米探针实现了对体内不稳定斑块的光声成像(Advanced Materials, 2020)。

2024年5月29日,北京大学第三医院祖凌云团队联合基础医学院郑乐民以及北京大学材料科学与工程学院郭少军团队在材料科学领域权威期刊Advanced Functional Materials在线发表题为“Au/FeNiPO4-based Multiple Spectra Optoacoustic Tomography/CT Dual-mode Nanoprobe for Systemic Screening of Atherosclerotic Vulnerable Plaque”的研究论文。该研究基于OPN对斑块的靶向识别效应,创新性地合成了一种兼具多光谱光声断层扫描/计算机断层扫描(multispectral photoacoustic tomography/computed tomography, MSOT/CT)双模态成像性能的OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针,成功实现了对主动脉弓斑块和颈动脉粥样硬化斑块的无创高灵敏诊断、并对斑块易损性进行了量化评估。

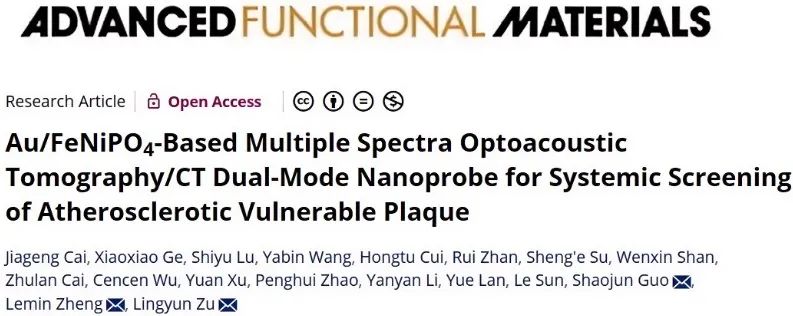

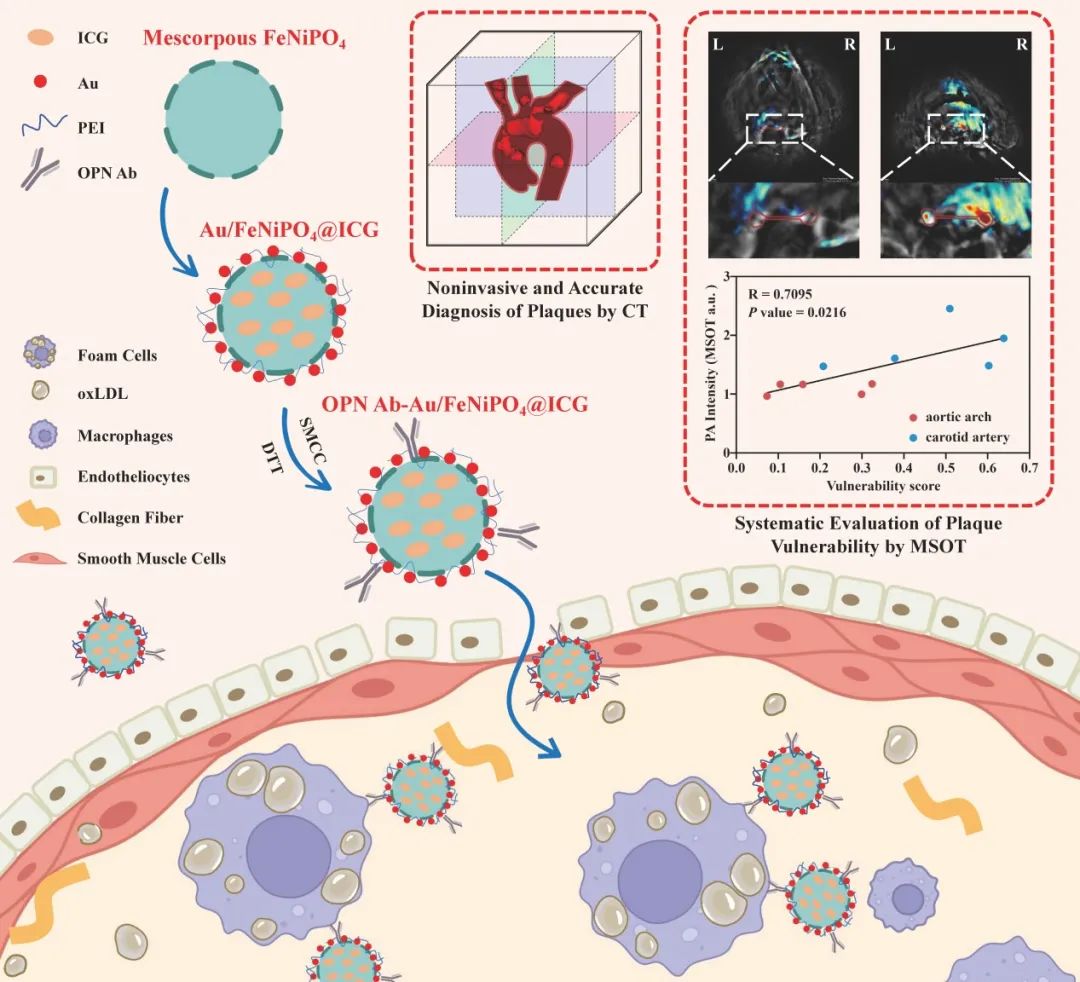

研究人员以FeNiPO4纳米介孔微球(比表面积200.12 m2/g, 且溶液稳定性良好)作为构建纳米探针的基础载体材料,通过静电吸附与共价结合的方式分别将金纳米颗粒(Au, CT造影基团)、吲哚菁绿(indocyanine green, ICG, 荧光/光声基团)与OPN靶向肽(OPN抗体, OPN Ab, 共价结合)负载于FeNiPO4介孔球上,形成了具有MSOT/CT双模态成像性能的OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针。

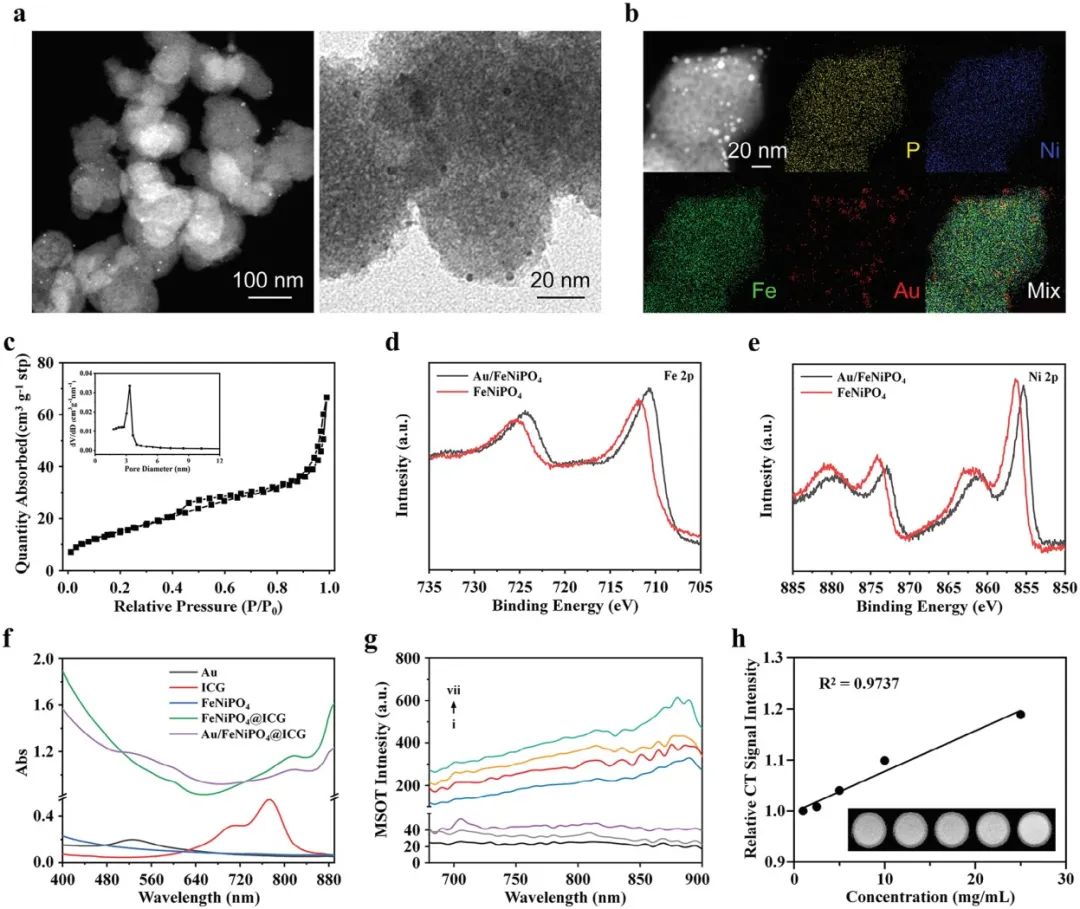

在成功构建OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针后,研究人员从细胞及活体两个层面对纳米探针的安全性进行了全面评估。结果显示,纳米探针的主要材料Au/FeNiPO4具有良好的细胞安全性及活体安全性;并不会引起生物体内血液指标的异常,亦不会对主要脏器功能及组织结构带来损伤。

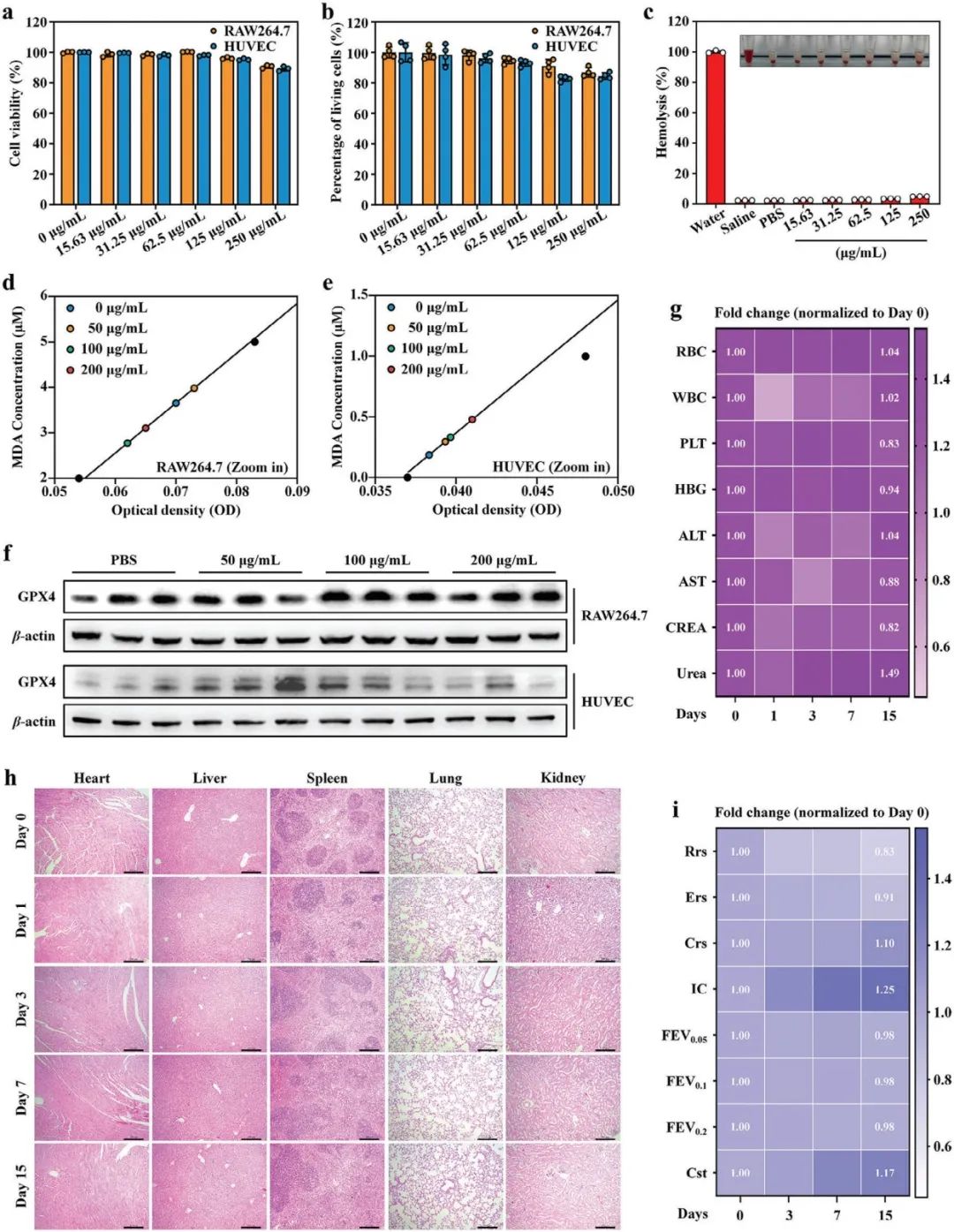

在上述细胞水平及活体水平安全性的基础上,研究人员构建了巨噬细胞源的泡沫细胞模型与小鼠动脉粥样硬化模型并证实了目标细胞和组织中OPN的高表达状态。OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针的初步靶向性结果显示:OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针相较于未连接OPN靶向肽的Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对泡沫细胞呈现出了更显著的荧光信号,证实了OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对泡沫细胞具有更为特异性的识别效率。在组织层面,与健康血管相比,OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对斑块呈现出了更显著的靶向富集,与泡沫细胞靶向实验结果呈现出了高度的一致性。这就提示,构建的OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对泡沫细胞以及斑块拥有良好的主动识别靶向性能,能够满足后续活体实验。

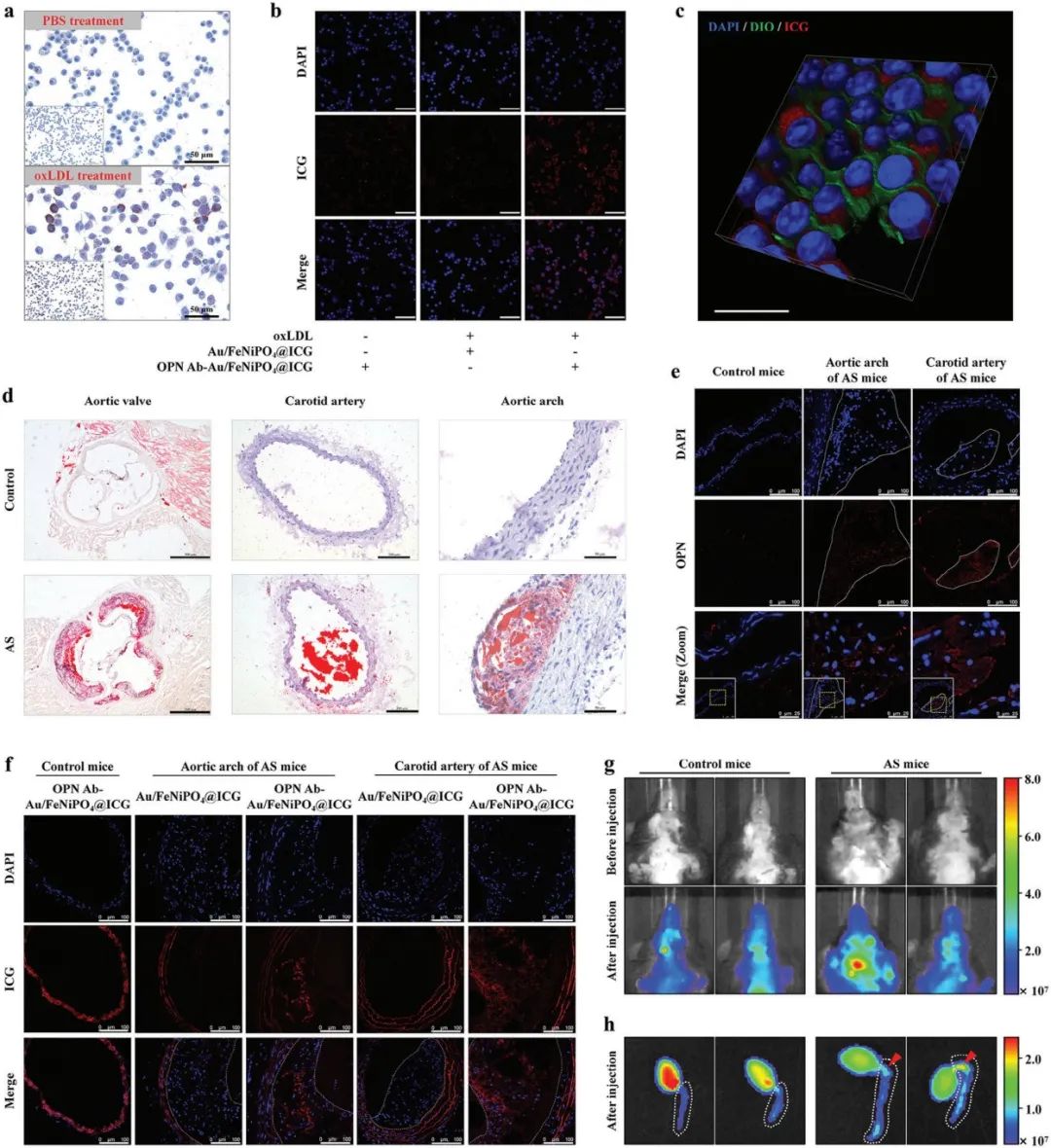

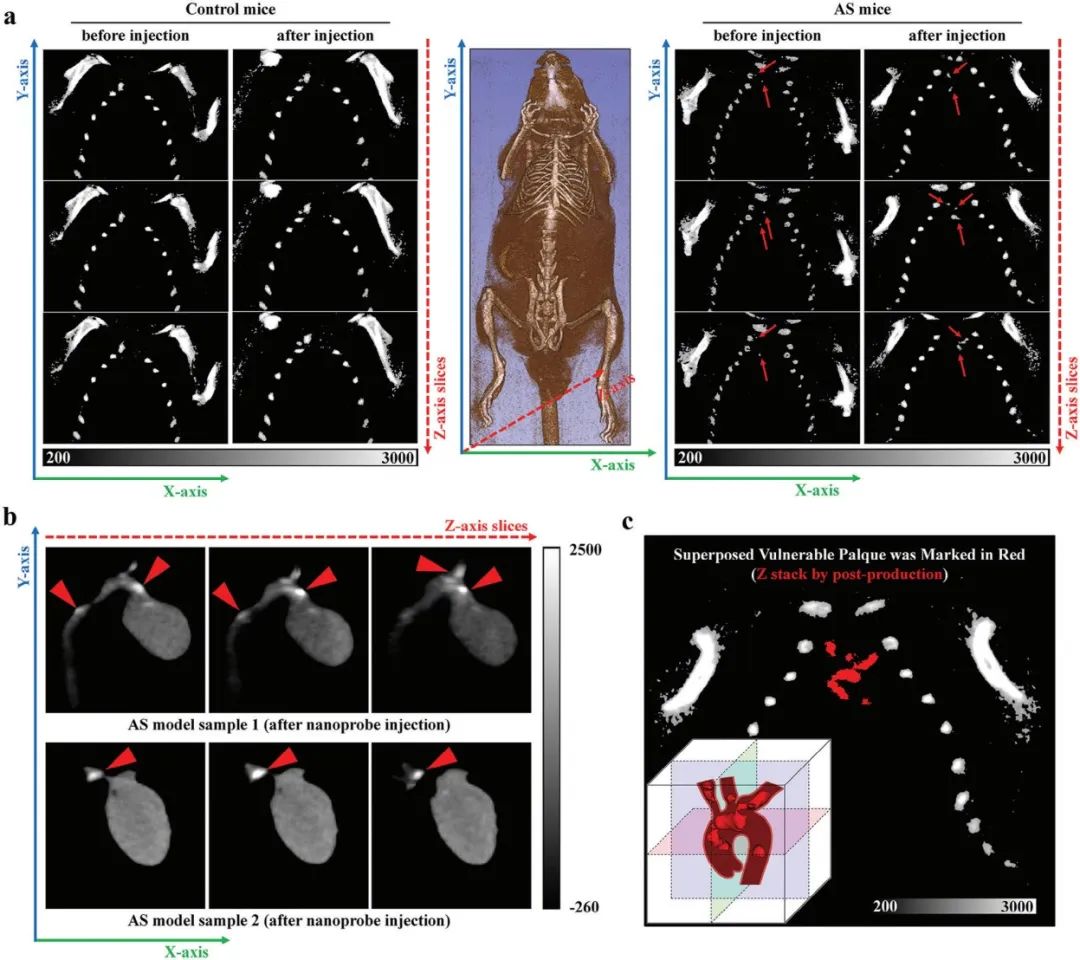

研究者将OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针静脉注射到动脉粥样硬化小鼠体内并进行CT成像。结果显示,对照组小鼠胸腔内因缺乏斑块组织,纳米探针注射前后均无明显高信号区域出现;而在动脉粥样硬化小鼠体内,OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针注射前小鼠胸腔内可观察到散在的高信号斑点,推测为斑块钙化灶;而在纳米探针注射后,由于OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对动脉粥样硬化斑块的主动识别及富集效应,原先散在的高信号斑点处呈现出连续的血管走行样高信号区域。此外,将上述获得的CT数据进行三维重建,根据所获得斑块具体形貌的3D详细信息—可清晰观察到动脉粥样硬化斑块的分布、大小、外貌,成功实现了在分子水平对动脉粥样硬化斑块的无创精准诊断。

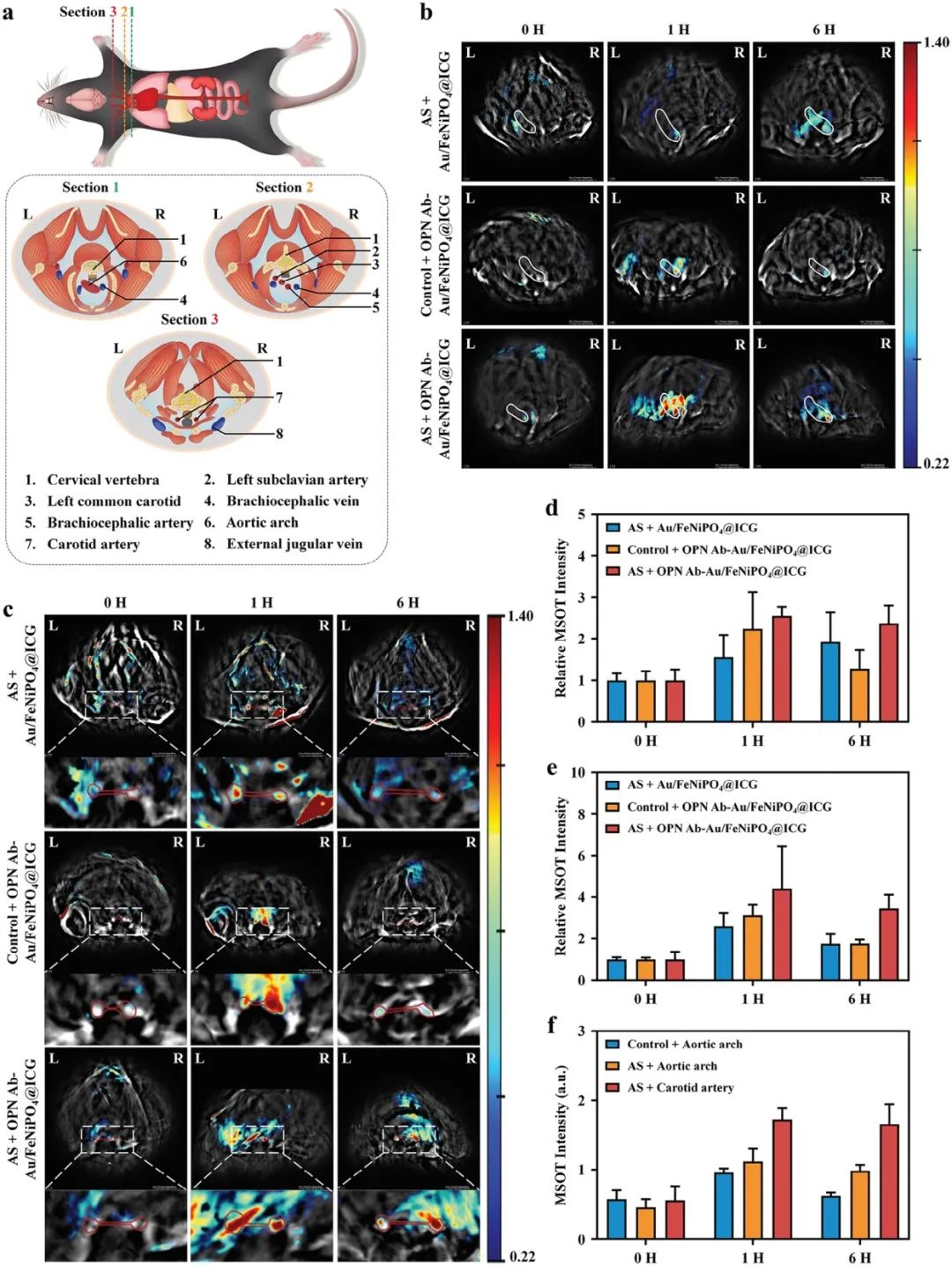

进一步的,研究人员对OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针MSOT成像性能对动脉粥样硬化小鼠体内的斑块进行功能学成像。结果显示,OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针相较于未连接OPN靶向肽的Au/FeNiPO4@ICG纳米探针呈现出了对动脉粥样硬化斑块更为显著的主动靶向富集效应,且OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针对斑块的信号富集随时间的延长并没有呈现出下降趋势,充分说明了该探针对动脉粥样硬化斑块较强的结合稳定性。此外,研究人员发现,OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针在体相同暴露时间下,动脉粥样硬化小鼠颈动脉斑块的信号强度明显高于主动脉弓斑块(1.79±0.41 vs. 1.09±0.10 MSOT a.u.,P = 0.0291)。

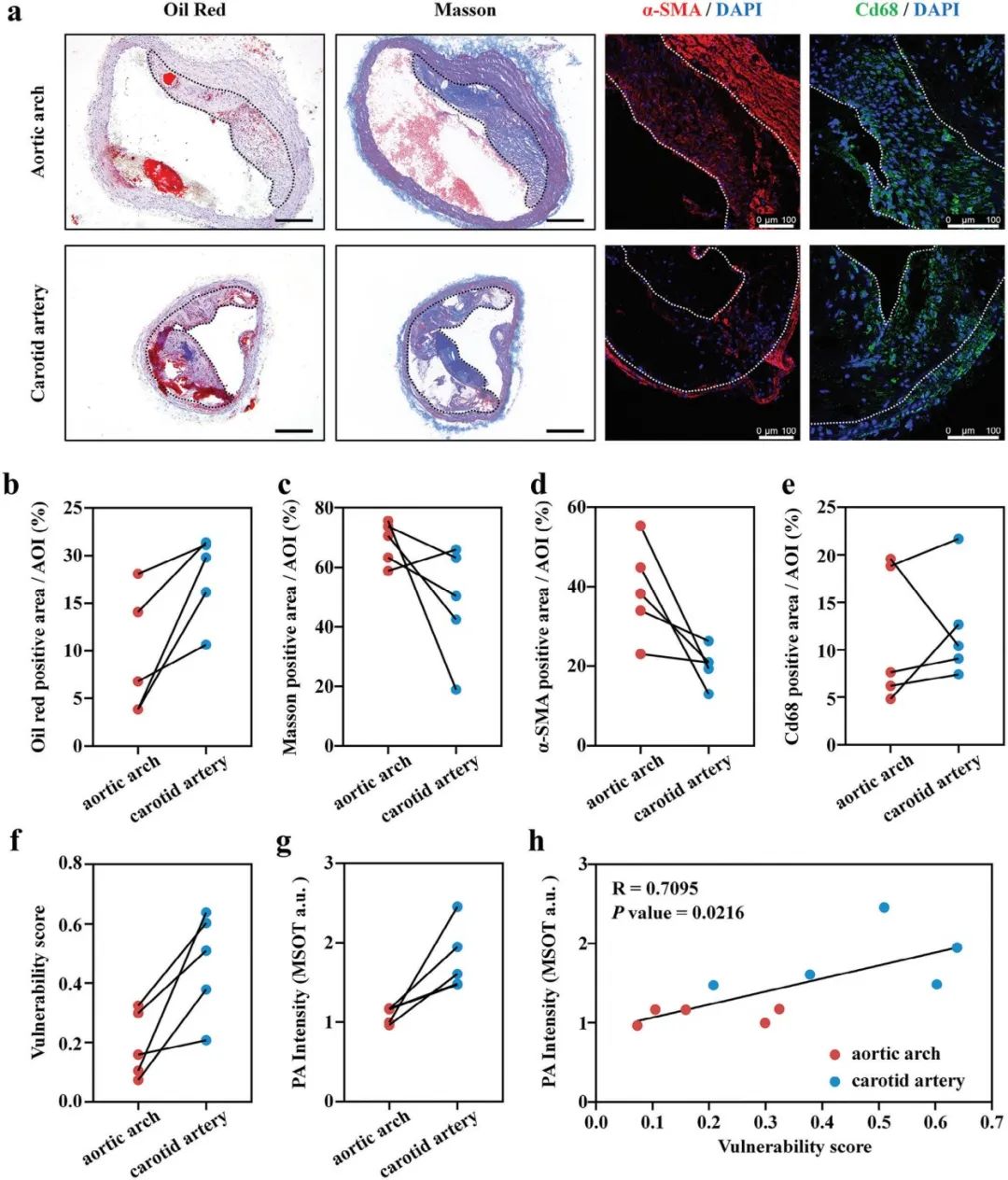

为了探索动脉粥样硬化小鼠颈动脉斑块信号强度高于主动脉斑块的潜在原因,研究人员对MSOT成像后小鼠主动脉弓斑块与颈动脉斑块进行病理易损性分析,以油红O、Masson、α-SMA、Cd68染色来量化斑块性质。结果所示,颈动脉斑块呈现更高的脂质负荷与更少的平滑肌增生,斑块整体易损性显著高于主动脉弓斑块(0.47±0.18 vs. 0.19±0.11,P = 0.0247)。结合斑块MSOT信号强度与自身易损性得分的线性回归分析结果,OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针在体成像后的MSOT信号与斑块易损风险高度相关(R = 0.7095,P = 0.0216)。由此可见,利用OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针的MSOT功能成像策略有望实现斑块易损性预测与早期评估。

综上所述,本研究借助于功能纳米探针技术平台,结合动脉粥样硬化斑块独特的病理微环境特点设计合成的OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针,通过MSOT/CT双模态成像,成功实现了对动脉粥样硬化斑块的解剖学成像与分子功能成像。该研究团队基于OPN Ab-Au/FeNiPO4@ICG纳米探针MSOT/CT双模态成像在分子层面对泛血管分布动脉粥样硬化斑块的精确定位与易损性量化评估策略,对揭示动脉粥样硬化的病生理及临床诊疗规律具有重要意义。

北京大学第三医院2020级博士研究生蔡嘉庚与北京脑重大疾病研究院葛晓晓讲师为论文的共同第一作者。北京大学第三医院祖凌云教授、北京大学基础医学院郑乐民教授、北京大学材料科学与工程学院郭少军教授为论文共同通讯作者。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202406192