多模式镇痛治疗中的药物合理选择

时间:2024-06-06 21:02:00 热度:37.1℃ 作者:网络

目前,多模式镇痛治疗是临床普遍现象。那么,在实际工作中如何把控药物选择呢?

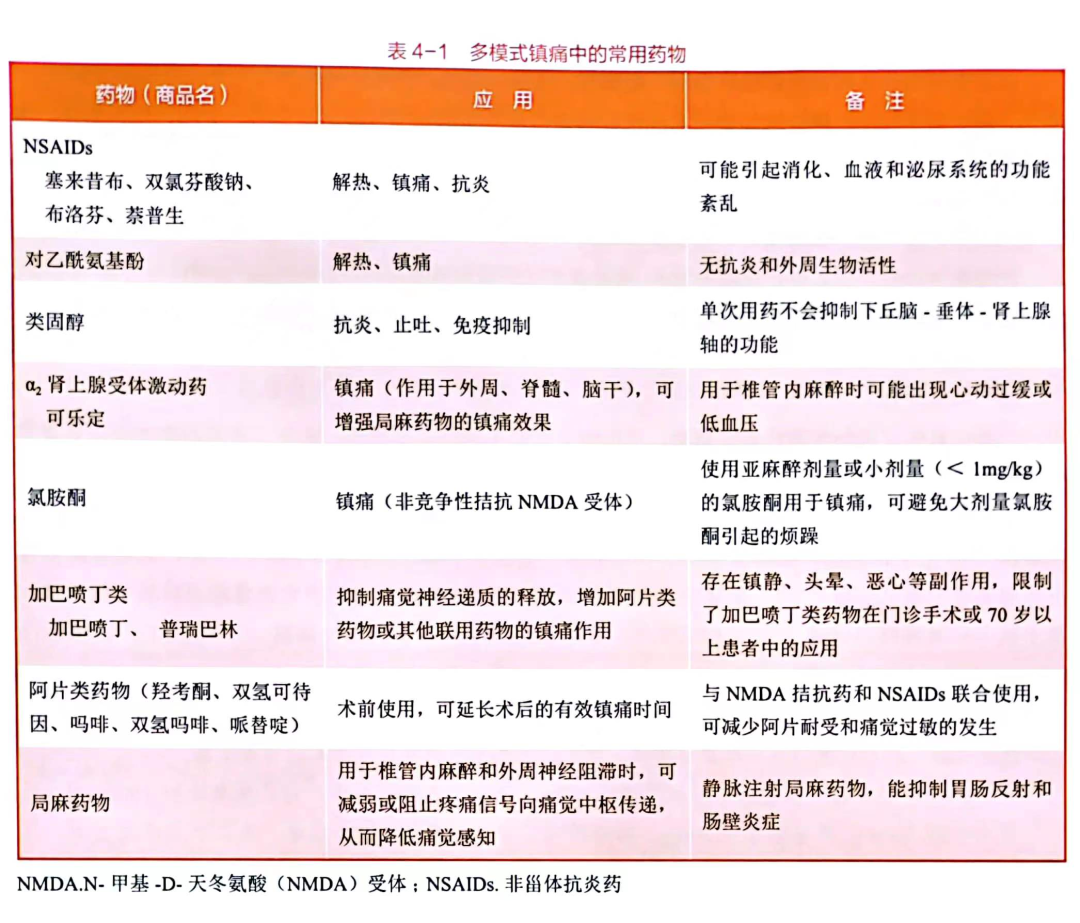

我们先来看一张图表:(表4-1 )

(1)非选择性和选择性环氧酶(COX)抑制药NSAIDs

①NSAIDS因解热、镇痛、抗炎作用而知名,可有效缓解中、重度疼痛,还可减少重度疼痛治疗方案中阿片类药物的用量。相较于阿片类药物,NSAIDs 还能减轻组织水肿、减少围术期应激反应,从而减少并发症、降低死亡率、优化资源利用。

②抑制环氧酶,从而阻断花生四烯酸向前列环素和血栓素转化的过程。

③根据对两种COX异构体的选择性,NSAIDs 可分为两类: COX-1抑制药(如阿司匹林、酮咯酸),选择性COX-2抑制药(如塞来昔布)。

④以塞来昔布为例,年龄在18- 64岁、肾功能正常(肌酐清除率> 50m/min)、体重> 50kg的患者,每次或单次用药为400mg。下列特殊患者需考虑药量减半或避免使用:儿童及老人,近6个月内有消化道出血病史,合并急性或慢性肾功能不全(肌酐清除率、< 30m1/min)。

⑤NSAIDs的镇痛作用具有封顶效应,但副作用却无上限。使用NSAIDs可导致胃肠道糜烂,降低肾脏血流,破坏血小板功能。COX-1抑制药比选择性COX-2抑制药更为常见。非选择性NSAIDS与术中出血量增加相关。某些选择性COX-2抑制药与心血管事件发生相关,其中的发病机制目前已是且仍将是重点研究的课题。骨科手术中应用NSAIDs,外科和麻醉医师仍存在争议。长期应用大剂量NSAIDs会增加骨不愈合的风险。然而,围术期间断使用合适剂量的NSAIDs也并不是明确禁忌。

(2)对乙酰氨基酚

①解热、镇痛效果突出,但无抗炎及外周生物活性。

②常用于术前口服,每次650~1000mg,每6小时1次,根据年龄最大剂量可至3500~4000mg/d,对乙酰氨基酚口服给药的生物利用度可达80%~90%。由于术后早期存在胃排空延迟,所以无法预测个体的药物吸收情况,故而特殊情况下可能需要静脉注射给药(iv)。直肠给药时药物吸收差且无法预测。

③目前已公布的临床试验中,对乙酰氨基酚减少阿片类药物用量的效能比NSAIDs低20%。

(3)加巴喷丁类/钙离子通道α-2δ亚单位

①加巴喷丁类,如加巴喷丁、普瑞巴林,能与电压门控钙离子通道0-28亚单位结合,从而抑制痛性神经递质的释放。加巴喷丁(术前单次300 ~ 600mg)和普瑞巴林(术前单次50 ~ 100mg) 均可减轻患者术后疼痛,降低麻醉药物需要量。

②该类药物存在剂量依赖性副作用,如镇静、头晕、恶心,在接受全麻的老年患者中尤为常见。

此外,最新证据提示,麻醉医师如在术中镇静时使用瑞芬太尼,则应警惕术前用过普瑞巴林的患者。虽然两者联用可增加镇痛效果,但会出现比单用任何一种药物更为明显的呼吸抑制和认知下降。

(4)类固醇

①炎症在围术期疼痛的发生中有重要作用。

②在低风险患者的多模式镇痛方案中,围术期单次应用地塞米松(1.25~20mg)可降低患者疼痛评分,缩短术后恢复时间,与降低术后24h以上阿片类药物用量有关。无近期证据表明类固醇的应用和术后伤口不良愈合相关。

(5)局麻药物

①局部麻醉仅抑制伤害性炎症刺激,不影响必要的生理性炎症过程。因此,该类药物的临床效果甚至比药物代谢时间更为持久。

②此外,静脉应用利多卡因[1.5mg/kg单次静推,1 ~ 2mg/(kg·h)泵注维持]可减少对麻醉药物的需求。用于镇痛时,静脉应用利多卡因能减少腹部大手术、门诊手术的术后疼痛,尤其能降低慢性疼痛患者的痛觉过敏。

静脉应用利多卡因可有效促进开腹结直肠手术患者的术后肠功能恢复,甚至优于持续硬膜外镇痛。这些研究中的血药浓度低于利多卡因毒性阈值(>5μg/ml),连续输注24h,血药浓度仍低于2μg/ml。

【临床要点】疼痛的预防比治疗更为重要。因此,多模式镇痛策略应在术前开始实施。

术前镇痛口服药物方案包括:对于体重> 50kg、肾功能正常的患者,对乙酰氨基酚1000mg,塞来昔布400mg,羟考酮5~ 10mg;部分特殊患者,如儿童或老年患者、近6个月内消化道出血者、有急/慢性肾功能不全者(肌酐清除率< 30ml/min),应减少甚至避免使用NSAIDs或阿片类药物。