Stroke:自发性颈动脉夹层中的抗凝治疗与抗血小板治疗——meta分析

时间:2024-06-08 13:00:45 热度:37.1℃ 作者:网络

颈动脉夹层是导致年轻人中风的一个重要原因。在预防颈动脉夹层患者早期复发性卒中方面,抗血小板还是抗凝剂更有效尚不确定。观察性 STOP-CAD(颈动脉夹层卒中预防)抗血栓治疗研究发表后,相关研究证据增加了一倍多。为此,来自美国和英国的学者共同对颈动脉夹层患者抗血小板与抗凝治疗进行了最新的系统回顾和荟萃分析。相关研究结果发表在stroke杂志上。

该系统综述已在 PROSPERO(CRD42023468063)上注册。我们使用包含不同抗血小板和抗凝剂以及颈动脉夹层的关键词组合检索了 5 个数据库。我们纳入了相关的随机试验,并纳入了与重大创伤无关的夹层观察性研究。在研究足够相似的情况下,我们使用相对风险对疗效(缺血性中风)和安全性(大出血、症状性颅内出血和死亡)结果进行了荟萃分析。

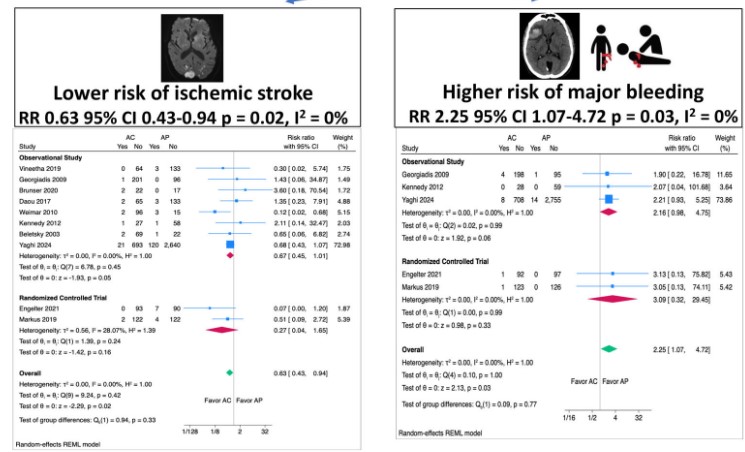

结果共确定了 11 项符合纳入标准的研究(2 项随机试验和 9 项观察性研究)。其中包括 5039 名患者(30% [1512] 接受抗凝治疗,70% [3527] 接受抗血小板治疗)。在荟萃分析中,抗凝与较低的缺血性卒中风险相关(相对风险RR=0.63 [95% CI,0.43 至 0.94];P=0.02;I2=0%),但与较高的大出血风险相关(相对风险RR=2.25 [95% CI,1.07 至 4.72];P=0.03,I2=0%)。两种治疗方法的死亡和症状性颅内出血风险相似。随机试验的效应大小更大。关于双重抗血小板疗法或直接口服抗凝剂的疗效和安全性,目前尚无足够的数据。

由此可见,在这项针对颈动脉夹层患者的研究中,抗凝治疗在减少缺血性中风方面优于抗血小板治疗,但大出血风险较高。这就要求采用个体化的治疗方法,将减少缺血性中风的净临床获益与出血风险结合起来。需要进行大规模随机临床试验,以明确治疗颈动脉夹层的最佳抗血栓策略。

参考文献:

Yaghi S, Shu L, Fletcher L, Fayad FH, et al. Anticoagulation Versus Antiplatelets in Spontaneous Cervical Artery Dissection: A Systematic Review and Meta-Analysis. Stroke. 2024 Jun 7. doi: 10.1161/STROKEAHA.124.047310.