浙江大学最新AM:可注射/可喷雾的荧光纳米探针,用于人类结直肠肿瘤的快速实时检测

时间:2024-06-24 12:00:39 热度:37.1℃ 作者:网络

微创手术的发展大大提高了肿瘤手术的精确度,但有时手术区域的可视化仍然会受到限制,尤其是在腹部肿瘤切除过程中。肿瘤的三维检查可以通过静脉注射肿瘤选择性荧光探针来实现,然而大多数荧光探针无法通过原位喷雾立即区分肿瘤,而这在手术过程中有时是非常必要的。

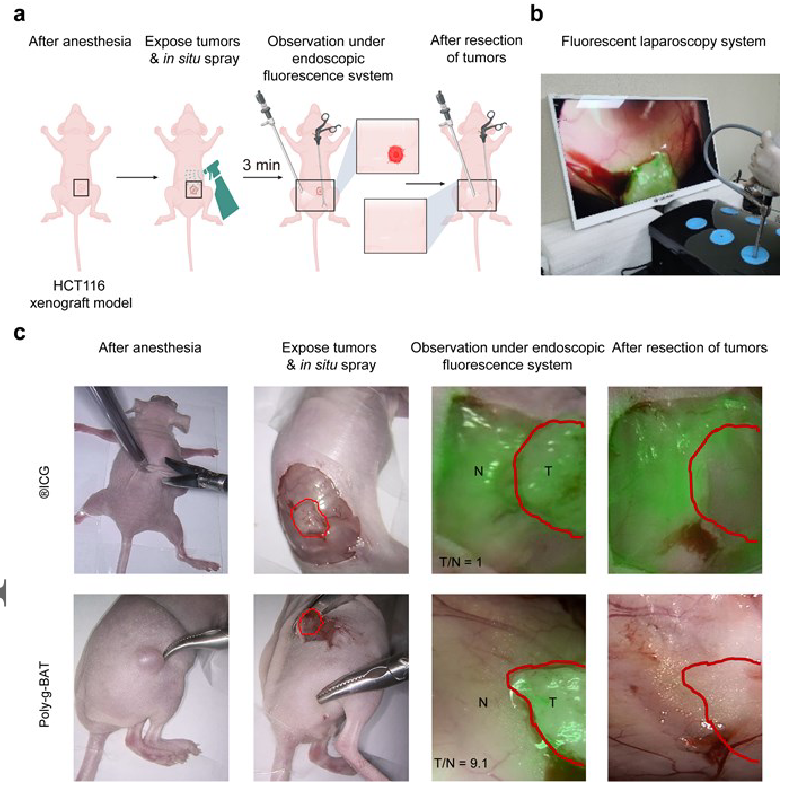

在此,浙江大学林能明教授/顾臻教授和董晓武教授等人设计了一种可注射和可喷涂的荧光纳米探针,称为Poly-g-BAT,以在新解剖的人类结肠肿瘤和动物模型中实现快速肿瘤成像。从机制上讲,γ-谷氨酰基团的掺入促进了Poly-g-BAT的快速内化,这些内化的纳米探针随后可被细胞内NAD(P)H:醌氧化还原酶-1激活,释放近红外荧光团。结果,Poly-g-BAT可以实现高达12.3的肿瘤与正常组织的比值(TNR),并能够在异种移植物肿瘤模型、Apcmin/+小鼠模型和新鲜人类肿瘤组织中快速显示肿瘤边界(原位喷涂后3分钟)。此外,Poly-g-BAT还能够通过静脉注射识别最小的癌前病变。相关工作以“Injectable and Sprayable Fluorescent Nanoprobe for Rapid Real-Time Detection of Human Colorectal Tumors”为题发表在Advanced Materials。

【文章要点】

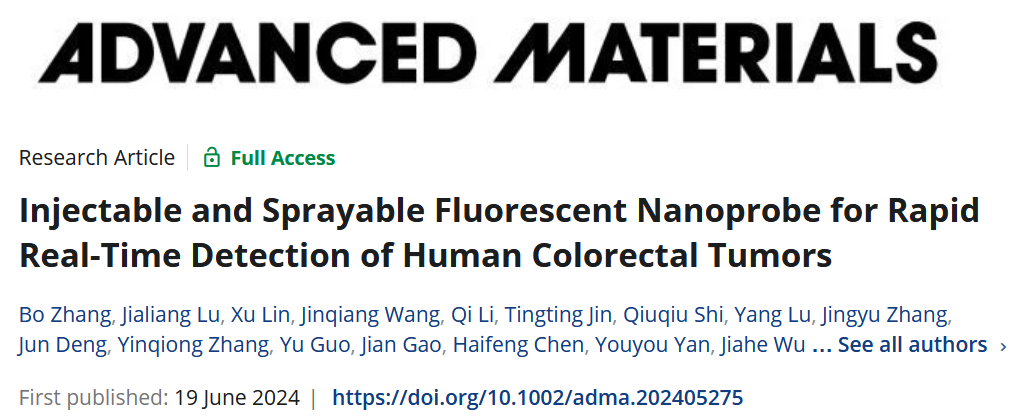

如图1所示,为了实现肿瘤组织的选择性可视化,Poly-g-BAT具有两个反应性侧链。首先,将γ-谷氨酰引入单体G5中,生成γ-谷氨酰转肽酶(GGT)响应侧链。γ-谷氨酰的水解,特别是在α-取代基存在的情况下,可以促进纳米探针的阳离子化,从而增强正常细胞和肿瘤细胞的细胞摄取。其次,引入NAD(P)H醌氧化还原酶1 (NQO1)可以有效去除的三甲基苯醌,引发荧光团的电子转移和快速释放。最后,氰基NH2(CY NH2)被用作荧光团,因为它具有足够的渗透性、较少的光漂白和弱光散射性质。

图1 Poly-g-BAT的设计表征

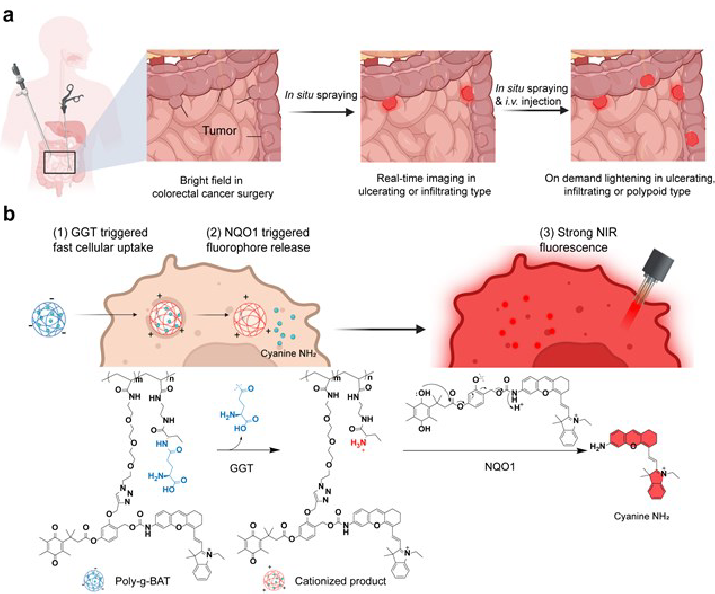

从机制上讲,GGT可以水解Poly-g-BAT的γ-谷氨酰链,这使得Poly-g-BAT的电荷快速逆转为带正电荷,以实现快速的细胞摄取。然后,NQO1介导的醌还原导致酯键的断裂和自失活连接体的快速电子转移,并最终释放活性探针。因此,Poly-g-BAT能够在原位喷洒并以较高的肿瘤与正常率(TNR>12)快速观察新解剖的癌症患者或小鼠组织,也能够通过全身注射识别最小的癌前病变,从而为图像引导手术的双功能荧光探针的合理设计提供启示(图2)。

图2 原位喷涂Poly-g-BAT引导肿瘤切除

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202405275