Hepatology:浙江大学曹红翠团队发现间充质干细胞通过抑制肝内B细胞的致病功能减轻小鼠肝纤维化

时间:2025-04-03 12:08:50 热度:37.1℃ 作者:网络

间充质干细胞(MSCs)的免疫调节特性使其成为治疗肝纤维化(LF)的一种有前途的方法。

2025年3月,浙江大学曹红翠团队在Hepatology在线发表题为“Mesenchymal stem cells alleviate mouse liver fibrosis by inhibiting pathogenic function of intrahepatic B cells”的研究论文。该研究假设MSCs有可能抑制肝内B细胞的促纤维化活性,从而抑制LF的进展。

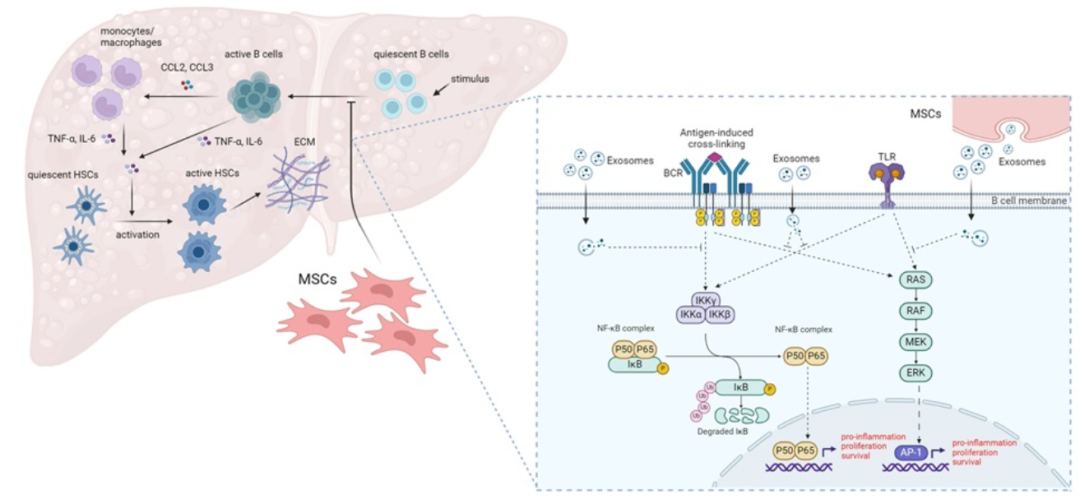

MSCs的给药显著改善了LF,表现为肌成纤维细胞活化、胶原沉积和炎症的减少。MSCs的治疗效果可归因于肝内B细胞的浸润、活化和促炎细胞因子产生的减少。单细胞RNA测序揭示了一个独特的肝内B细胞图谱,并鉴定出一种幼稚B细胞亚型(B-II),这种细胞在纤维化肝脏中明显丰富,显示出成熟特征,并高表达多种增殖和炎症基因。总B细胞的转录谱分析显示,在LF期间,肝内B细胞表现出活化、增殖和促炎基因表达特征。在B细胞缺失(μMT)的小鼠或体内使用抗CD20治疗的小鼠中,纤维化得到缓解。此外,在μMT小鼠中通过过继转移B细胞可重现纤维化,而这又可以通过注射MSCs来挽救,这验证了B细胞的致病功能和MSCs对B细胞促进LF进展的疗效。从机制上讲,MSCs可以通过外泌体抑制肝内B细胞的增殖和细胞因子产生,调节丝裂原活化蛋白激酶和核因子κB信号通路。

肝纤维化(LF)通常是由一系列慢性损伤所导致,包括病毒性肝炎、非酒精性脂肪肝病、酒精性肝病、自身免疫性肝炎、原发性硬化性胆管炎和药物性肝损伤等。这些损伤可触发肝细胞凋亡、炎症细胞募集、内皮屏障损伤和肌成纤维细胞激活等过程。肝纤维化可演变为肝硬化或肝细胞癌,成为导致死亡的主要原因之一,全球每年约有200万人因此死亡。肝纤维化的发生和维持关键依赖于炎症反应,在此过程中,多种免疫细胞被激活并释放促炎细胞因子,进而激活肝星状细胞(HSCs)。在肝纤维化过程中,先天性和适应性免疫系统均对关键病理过程的调节至关重要。先前的研究表明,肝CD8+ T细胞主要表现出促纤维化特性,而自然杀伤(NK)细胞则展现出独特的抗纤维化能力。其他免疫细胞,如巨噬细胞、自然杀伤T(NKT)细胞、CD4+ T细胞和树突状细胞(DC),在HSC激活和肝纤维化中均发挥双重作用(促纤维化和抗纤维化反应)。

B细胞的先天活性及其通过细胞因子产生的效应功能已逐渐引起肝病领域的关注。一种假设认为B细胞参与了肝纤维化的发病机制。一项针对小鼠的研究报告显示,在缺乏B细胞的情况下,肝纤维化程度降低。然而,其潜在机制尚未明确。后来研究发现,肝纤维化是通过一种涉及HSC介导的B细胞先天活性增强的机制发生的。此外,在慢性纤维化胆管炎期间,活化的B细胞浸润Mdr2-/-小鼠的肝脏,分泌纤维化肿瘤坏死因子α(TNF-α)和其他促炎细胞因子。在非酒精性脂肪肝(NAFLD)或非酒精性脂肪性肝炎(NASH)中,促炎B细胞在小鼠肝脏中积聚,推动疾病进展。因此,开发针对肝内B细胞的新型药物对于抗纤维化治疗至关重要。

模式流程图(图片源自Hepatology)

间充质干细胞(MSCs)具有免疫调节、抗炎和免疫抑制特性,近年来已成为治疗肝纤维化和肝硬化的有前途的治疗方法。先前的研究表明,MSCs可以通过增加白细胞介素-4(IL-4)和促进库普弗细胞(KCs)动员来缓解肝纤维化,或者以依赖吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)的方式抑制肝脏Th17细胞。MSCs是否以及如何在肝纤维化中调节肝脏B细胞功能仍有待阐明。

单细胞RNA测序(scRNA-seq)彻底改变了作者对疾病发展的理解,使作者能够以前所未有的分辨率研究稳态和致病细胞群。与传统方法相比,这为转录组数据增加了另一个维度,传统方法只能分析整体细胞群。因此,在本研究中,作者结合流式细胞术和scRNA-seq技术,以揭示四氯化碳(CCl4)诱导的肝纤维化小鼠模型中肝内B细胞的特征及其在MSCs治疗后的功能变化,旨在揭示MSCs通过B细胞治疗肝纤维化的潜在机制。此外,作者还利用体外细胞培养系统进一步研究了MSCs调节B细胞功能的确切分子机制。

原文链接:

https://doi.org/10.1097/HEP.0000000000000831