黑斑长嘴上,息肉生胃肠,易癌变!见识一种罕见病——黑斑息肉综合症(非专业人士慎入)

时间:2023-01-03 15:00:46 热度:37.1℃ 作者:网络

在一些影视作品或文学作品中,常听到一句话,说‘此人印堂发黑,恐命不久矣!’

以前觉得是编的故事,工作久了,发现这是有一定科学依据的。

工作关系常见到一些慢性肝病及慢性肾病的患者,这些患者面色晦暗,想想若不是有现代医学的透析和各种诊疗手段,恐用不了多久就突然口吐鲜血(食管静脉曲张破裂出血)而亡。

也许,相面还是有一定科学依据的。

今天要讲的故事主角仍是年轻小伙子,在外打工,因腹痛在做胃肠镜检查。而且询问病史发现之前做过胃肠镜,有息肉,具体情况也表述不清。

待进镜至胃腔一看,Oh,My God!

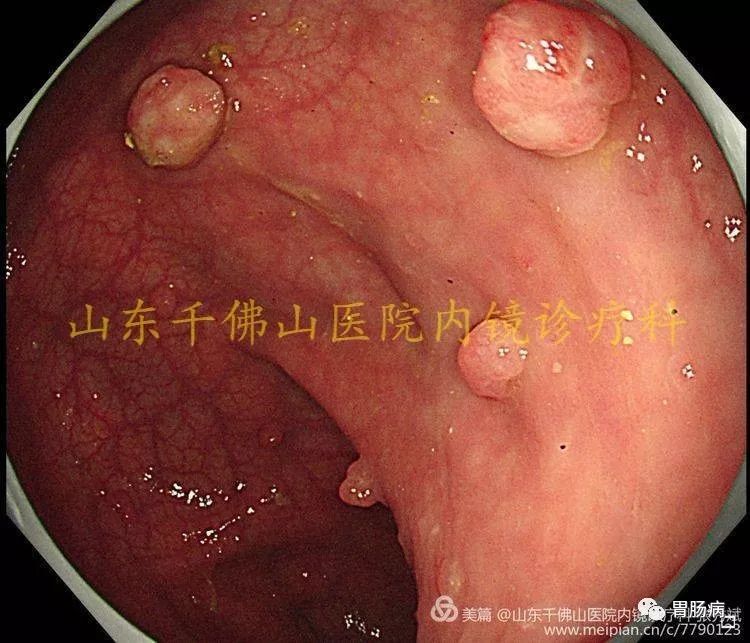

这么多息肉,胃体广泛分布直径约0.2~0.6息肉,大小不等,表面色红。进镜至十二指肠一看,同样散在多枚大小不等息肉。

凭经验,这不是普通的息肉,这是个有故事的人。

尽管术前已经沟通好有息肉就切(无痛胃肠镜检查),但我想还是做完肠镜之后,必要时还得做小肠镜,综合评估完再做决定。然后,开始了肠镜之旅。

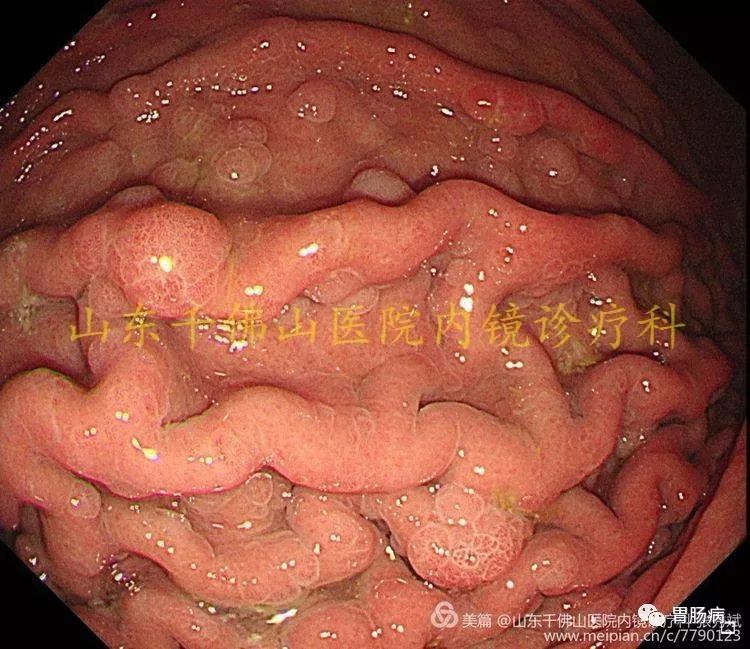

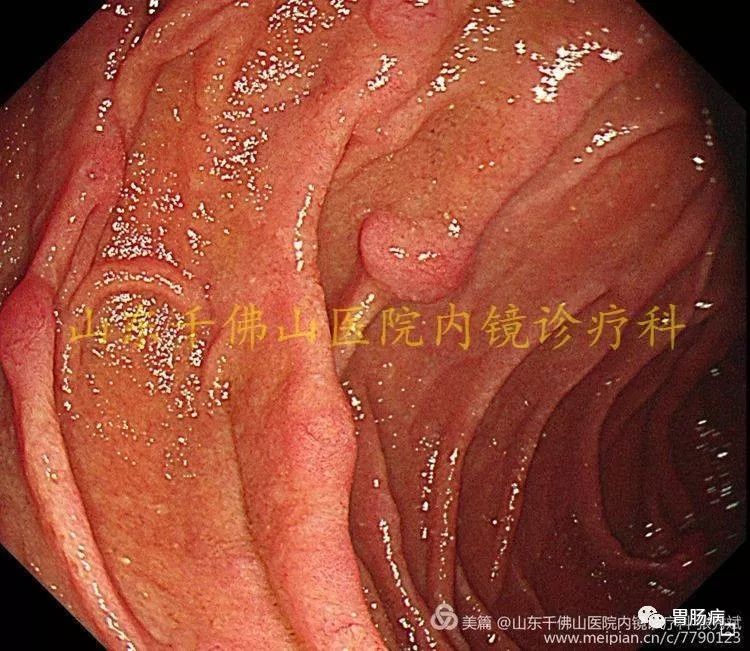

果不其然,结肠多发息肉,大小不等,广泛分布,当然,还没有到成百上千的地步,息肉间还可以见到较大面积的正常黏膜。息肉色红,散在白点,血管网显示不清,有的成分叶状。

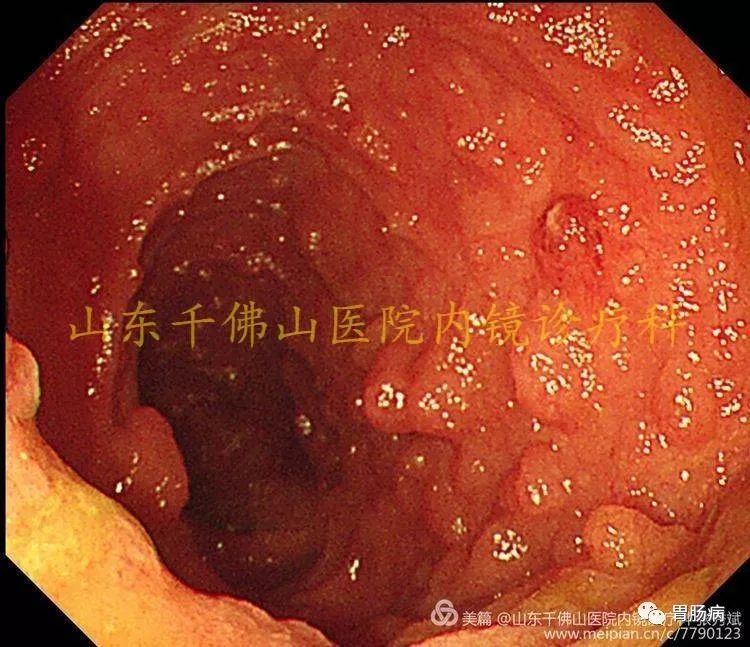

然而,进镜至降结肠即见到较大肿块,环周生长,管腔狭窄,普通肠镜(外径13.2mm)无法通过。然后更换肠镜,换用较细的肠镜(外径10.5mm)勉强通过。

到达回肠末端,见黏膜广泛分布大小不等息肉样隆起,部分表面充血,本想多进镜观察一段,无奈镜子较软,下段又较固定(肿瘤部位),只能打道回府,退镜观察。

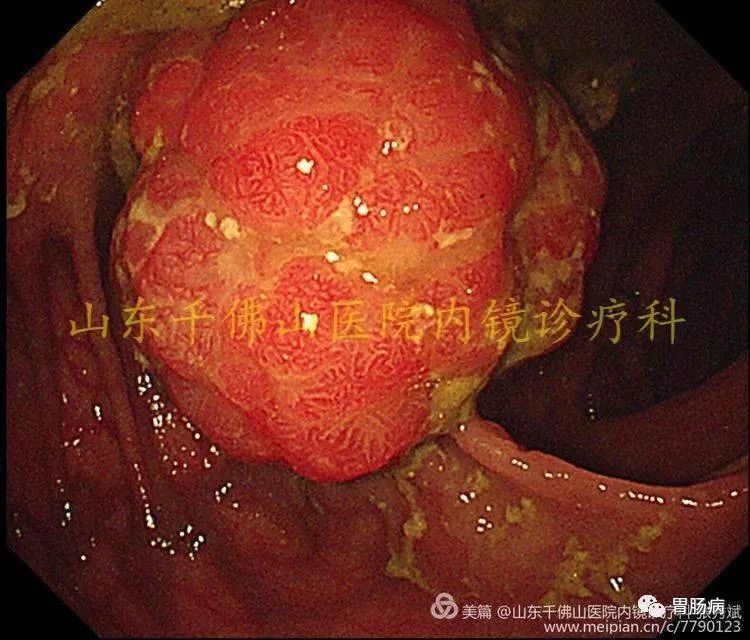

右半结肠息肉数量不算多,但个个个头大,多带蒂(长脖子)。当然,这些当时也不用切,切了也拿不出来。只能到此一游。

后来在狭窄部位取了几块活检,送病理组织学检查,就结束了。

刚开始想的做胶囊内镜或小肠镜现在也犹豫了,胶囊怕嵌顿,小肠镜怕外套管过不去。

到目前为止,我们知道这不是普通的息肉,肯定是某一个综合征。那就顺便给他查查体吧。

仔细一看,嘴唇明显黑斑,手指指端没有。向陪同来检查的亲戚询问病史,果然打小就有嘴唇发黑,他父亲也有,而且,小时候曾因腹痛切过一段肠子,具体情况陪人也不是很清楚。

我猜测可能是小时候出现过肠套叠,做过手术治疗。可以确诊这就是黑斑息肉综合征,也叫P-J(两个外国人名字首字母缩写)综合征,一种基因突变引起的常染色体显性遗传病。

我感叹我的后知后觉,对于一个经验丰富的医生,详细的问诊,仔细的查体,看看就诊者的嘴唇,或者看看手指、脚趾就能确诊,而现在我们太依赖于各种检查。

这是一个典型黑斑息肉综合征case,有嘴唇黑斑,全消化道多发息肉,以错构瘤性息肉为主,局部恶变(活检病理证实为低分化腺癌),有家族史。

该病的息肉于0~9岁形成,10~30岁发病,好在发病率很低。

主要表现为皮肤黏膜色素沉着(以口唇、手、脚黏膜黑斑常见)和胃肠道多发息肉。

以前认为该病的胃肠道息肉属错构瘤,不是癌前病变,不存在恶变可能;

但目前大量研究表明,黑斑息肉综合征患者为典型的恶性肿瘤高发人群,肿瘤发病率约为23%,常见肿瘤发病率高低排序依次为结直肠癌、胃癌、小肠癌、宫颈癌和卵巢癌、骨肉瘤、胰头癌、胆管癌、乳腺癌、肺癌等。

发病年龄较轻,平均32.2岁,肿瘤分化程度低,患者预后差。

因此,临床医生应足够重视该病,对胃肠道息肉进行密切随诊及治疗,尽早发现肠道内及肠道外恶性肿瘤,尽早干预,改善患者预后。

关于治疗,包括外科手术和内镜下息肉切除,有报道说部分药物可以控制息肉的生长,但还有待更大量数据证实。

该患者后来行全结肠切除。

相传,牛顿晚年也开始相信神的存在。

但,我却想起一首歌:三分天注定,七分靠打拼,爱拼才会赢!

某些疾病虽然怪出身不好,但命由天定,也在人为,早发现,早干预,也能改变命运。

治疗、检查和预防

黑斑息肉综合征是一种常染色体显性遗传病,患者的父母再次生育时,子女患病概率较高,患者的子女患病概率也较高。

遗传咨询、产前诊断等有助于预防。

预后与并发症密切相关,患者由于多发息肉易引起肠梗阻、肠出血等并发症,影响生活质量。部分患者因癌变而导致死亡。

因此,临床医生应足够重视该病,对胃肠道息肉进行密切随诊及治疗,尽早发现肠道内及肠道外恶性肿瘤,尽早干预,改善患者预后。

本病目前尚无有效的根治办法,治疗主要以对症治疗为主,切除胃肠道息肉是治疗的关键。包括内镜治疗和外科治疗。

皮肤粘膜色素沉着极少恶变,一般不需处理,除非有美容需要者。

胃息肉及大肠息肉以内镜下治疗为主,配合手术治疗。

小肠息肉以手术治疗为主,辅助内镜下治疗;小肠息肉不论数量多数,如无急腹症,可不必急于手术治疗,以免影响消化和吸收功能,手术一般仅适用于肠梗阻、肠套叠等并发症及恶变者。

术后,应根据具体情况,遵医嘱进行定期随访。

建议对10岁以上患者常规每年行大便潜血检查,每1-2年行全消化道造影检查,20-25岁以上的患者,每1-2年还应接受胃肠镜检查,25岁后每年还需接受包括腹部、盆腔的全面体格检查,重点是排查消化道肿瘤、性腺及肺部肿瘤;

女性患者应行乳腺检查、宫颈涂片和盆腔B超检查,男性患者还应定期检查睾丸;

因家族成员恶性肿瘤发病率明显高于正常人群,对患者直系亲属,特别是有家族史者,也应定期随访。