肢体麻木?可以从这 6 个方面来定位

时间:2024-06-12 16:01:34 热度:37.1℃ 作者:网络

肢体麻木分为主观感觉障碍和客观感觉障碍。

-

主观感觉障碍是在没有任何外界刺激的情况下,患者有麻木、烧灼感等不正常的感觉。

-

客观感觉障碍是对外界刺激无反应或反应不正常,是肢体对外界的刺激接受能力减弱或消失导致的。

临床上主观感觉障碍和客观感觉障碍常伴发出现,总体的发病机制都是累及浅感觉传导通路。

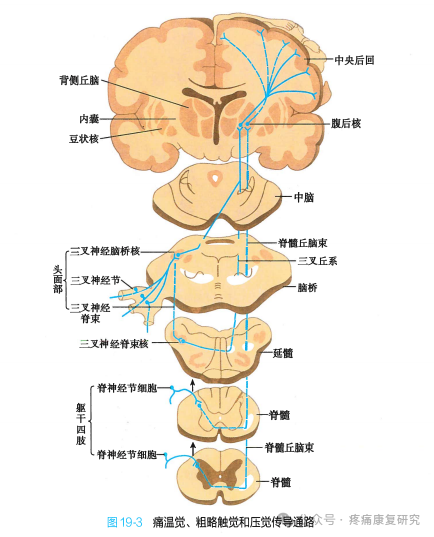

躯干、四肢的痛觉和温觉传导通路:

-

第一级神经元的胞体在脊神经节内,其周围突至躯干、四肢的皮肤感受器,中枢突自后根外侧部入脊髓,上升1~3个节段后止于后角;

-

第二级神经元为后角固有核,其轴突经白质前连合交叉至对侧的外侧索,组成脊髓丘脑侧束,向上经脑干,行止于丘脑外侧核(腹后外侧核);

-

第三级神经元为丘脑外侧核(腹后外侧核),其轴突组成丘脑皮质束,经内后肢投射到中央后回的中、上部和旁中央小叶后部。

二、6 点肢体麻木的病因

-

①周围神经。

-

②脊髓。

-

③脑干

-

④丘脑。

-

⑤基底核。

-

⑥皮质。

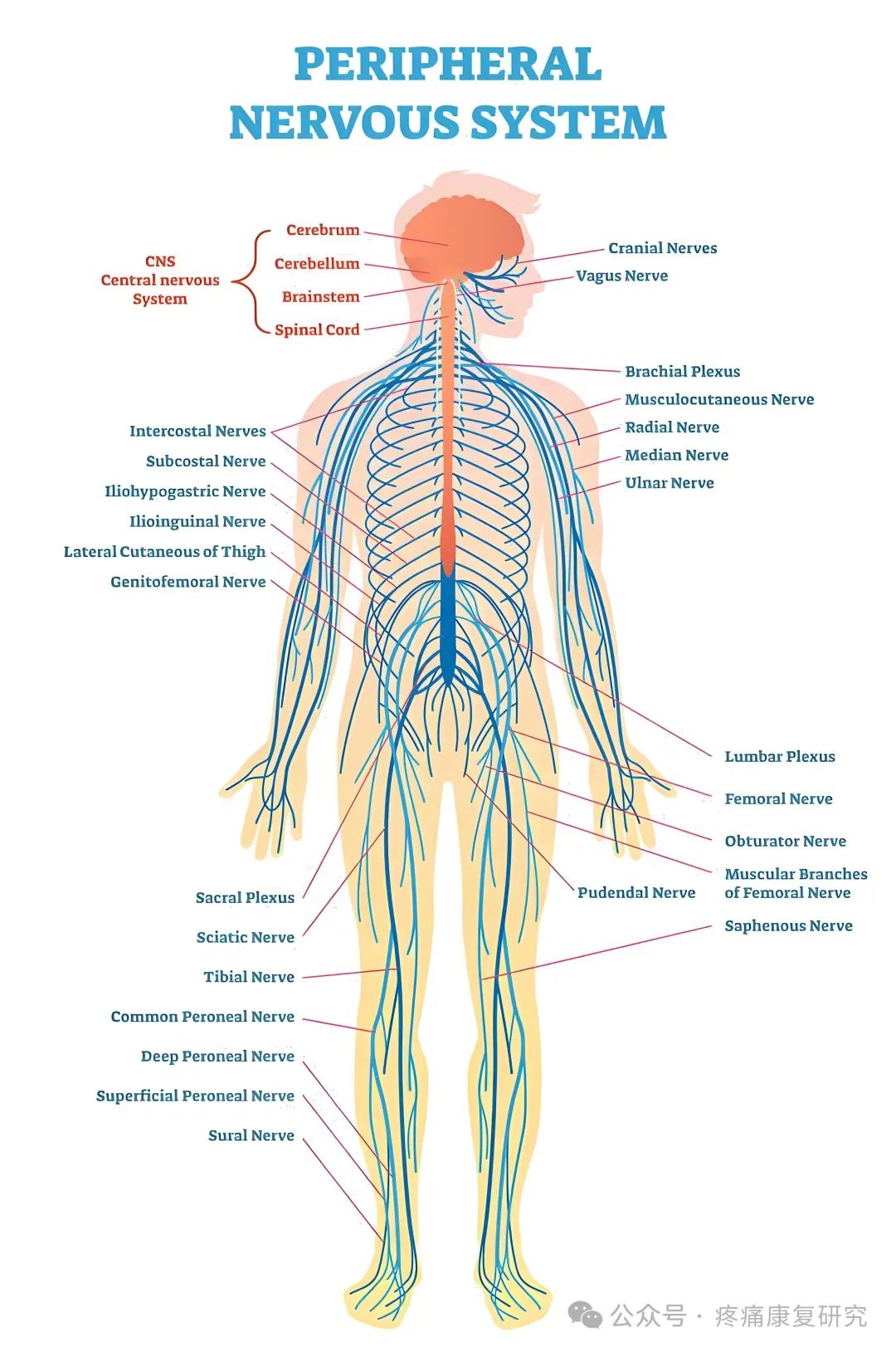

(一)周围神经

周围神经病变引起的肢体麻木表现为四肢末梢手套-袜子样感觉异常、单肢感觉障碍(深、浅感觉受累)。

慢性肢体麻木常见于代谢性疾病(糖尿病性多发性周围神经病)、内分泌疾病(甲状腺功能减退性脊神经病变)、中毒(砷、铊、酒精中毒)、炎症脱髓鞘疾病(急、慢性吉兰-巴雷综合征)及周围神经受压等疾病。

1.糖尿病性多发性周围神经病特征性症状

(1)慢性起病、逐渐进展的肢体感觉症状(烧灼感、麻木感、手套-袜子样感觉异常或过敏等)和自主神经症状(直立性低血压等)。

(2)运动症状较轻或无(糖尿病性周围神经病主要累及感觉系统,运动系统一般不累及,这是其主要的临床特点)。

(3)病变通常为对称性(故此病又称对称性多发性末梢神经病),下肢重于上肢,远端重于近端,通常自下肢远端开始发展。

(4)查体下肢深感觉、浅感觉和腱反射减弱或消失。

2.甲状腺功能减退性脊神经病变特征性症状

(1)四肢远端感觉异常(如麻木、刺痛、烧灼感等)。

(2)甲状腺功能减退本身的症状(如面色苍白、表情淡、怕冷、非凹陷性水肿等)。

(3)经甲状腺素治疗后,疗效明显。

3.急性砷或铊中毒特征性症状

(1)感觉异常:经常是痛性的,也可伴有麻木,通常为多发性神经病的最早期表现。

(2)常伴发或先期出现胃肠道紊乱和痉挛性腹痛。

(3)可伴皮疹:坤中毒表现为皮肤色素沉着增加和明显的表皮脱落,以及指/趾甲可能出现Mess 线(横向白线);铊中毒表现为鳞状皮疹和脱发。

4.酒精性多发性神经病特征性症状

(1)急性、慢性起病,对称性肢体远端麻木,运动功能障碍(双下肢先受累)。

(2)可伴有自主神经功能障碍(如直立性低血压、多汗、小便功能障碍、阳痿等)。

(3)多发性神经病可以单独出现,或与其他酒精相关性神经疾病合并发生(如韦尼克脑病、克萨科夫健忘综合征等)。

(4)有长期饮酒史。

(5)戒酒和补充维生素B1可能暂停症状的进展。

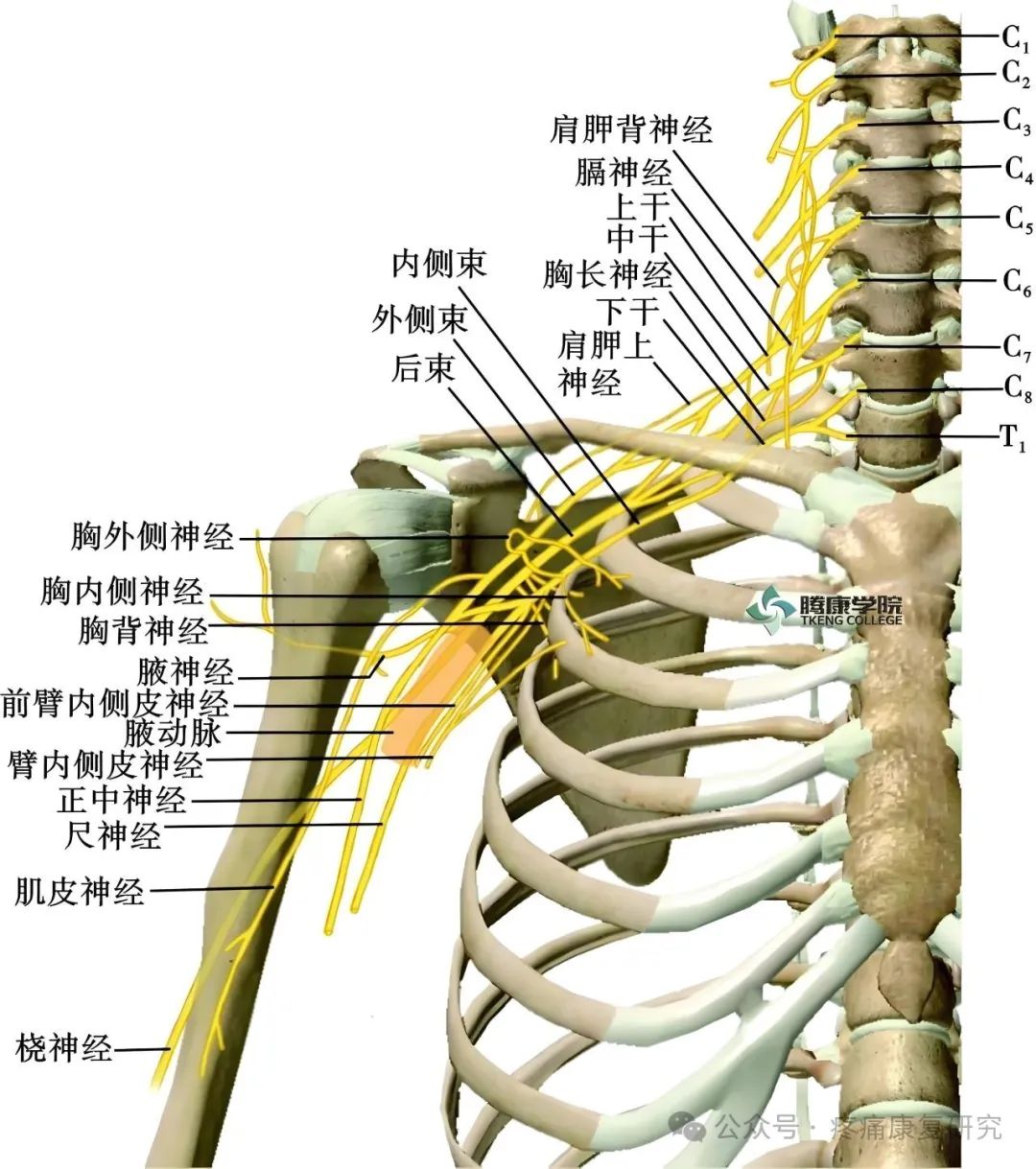

5.单上肢或下肢麻木

见于臂丛或腰丛损伤,常影响所有感觉,包括浅感觉和深感觉等,伴有相应神经支配区的肌肉或肢体无力等症状(详见“肢体疼痛?不止于肌肉,还常见于这 6 条神经”)。

(二)脊髓

脊髓病变引起的肢体麻木症状复杂多变,常见的有分离性感觉障碍(深浅感觉分离)、感觉-运动分离、感觉平面以下所有感觉障碍等。

主要见于脊髓炎、肿瘤、外伤、脊髓空洞症、多系统联合变性等。

分离性感觉障碍、深浅感觉分离和运动感觉分离的神经解剖功能示意。

病变累及脊髓后角(A)出现偏侧节段性分离性感觉障碍;

病变累及前连合(B)出现双侧节段性分离性感觉障碍;

深浅感觉分离和运动感觉分离:病变累及脊髓侧索(锥体束和脊髓丘脑侧束)(C),出现病变平面以下上运动神经元受累,对侧浅感觉受累,双侧深感觉存在;

发生侧脊髓的半切(D),出现布朗-塞卡综合征,即病变平面以下深感觉和上运动神经元受累,对侧浅感觉受累,运动和深感觉正常

(1)偏侧节段性分离性感觉障碍(A)

即病变侧节段性的痛、温觉障碍,但触觉或深感觉仍存在,见于脊髓后角病变,如脊髓内肿瘤等。

(2)双侧节段性分离性感觉障碍(B)

即双侧对称性节段性的痛、温觉障碍,但触觉或深感觉仍存在,见于前连合受累,如脊髓空洞症、髓内肿瘤早期等。

(3)分离性感觉障碍

即病变对侧平面以下痛、温觉障碍,但触觉或深感觉仍存在,见于脊髓丘脑侧束损害,如脊髓肿瘤、外伤等。

(4)深浅感觉分离和运动感觉分离

如累及一侧脊髓侧索,病变侧损伤平面以下上运动神经元性瘫痪和对侧浅感觉障碍,同侧损伤平面以下1~2个节段痛、温觉缺失(C)。

如发生一侧脊髓的半切(D),在病变同侧损害节段平面以下出现上运动神经元性瘫痪(痉挛性瘫痪)、深感觉障碍;

病变平面以下1~2个节段的对侧肢体出现痛、温觉缺失,深感觉存在,这一症状群就是布朗-塞卡综合征(Brown-Sequard Syndrome,又称脊髓半切综合征)。见于脊髓炎、髓外占位性病变、外伤等。

(5)完全性感觉缺失

病变平面以下所有感觉均缺失或减弱,同时有截瘫或四肢瘫、二便功能障碍,见于横贯性脊髓损伤,如脊髓炎、脊肿瘤、外伤等。

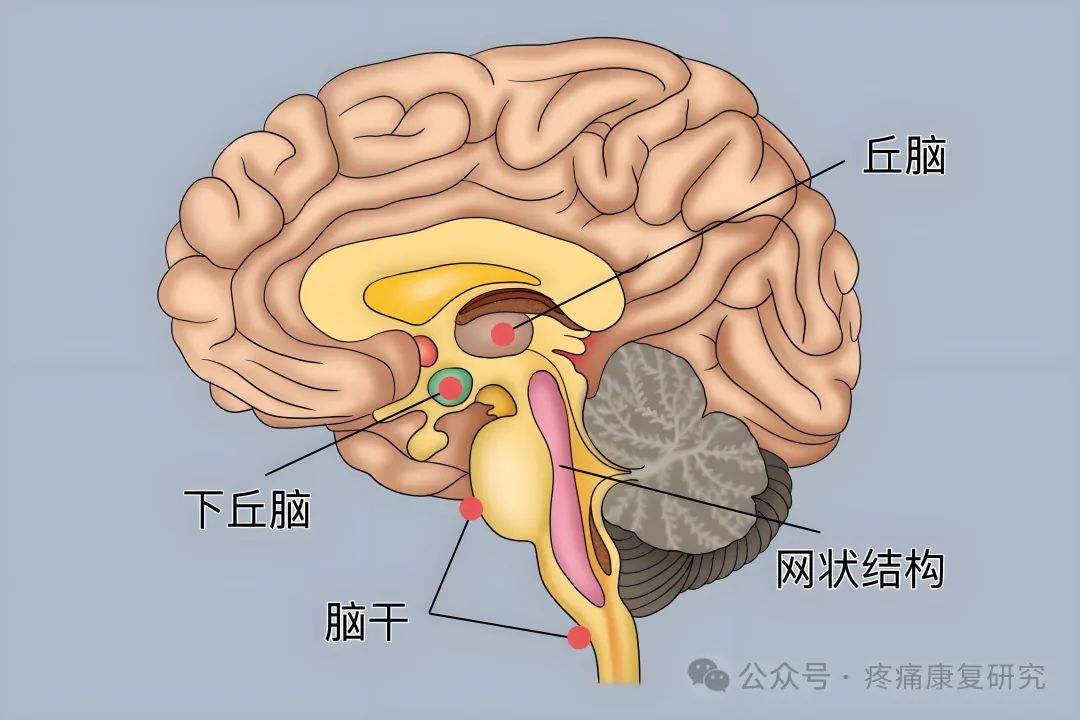

(三)脑干

交叉性感觉障碍为脑干病变特有的、最常见的临床表现。最常见于脑桥和延髓背外侧的病变,少见于中脑、延髓内侧病变。

脑干病变主要见于脑血管病、炎症、肿瘤。

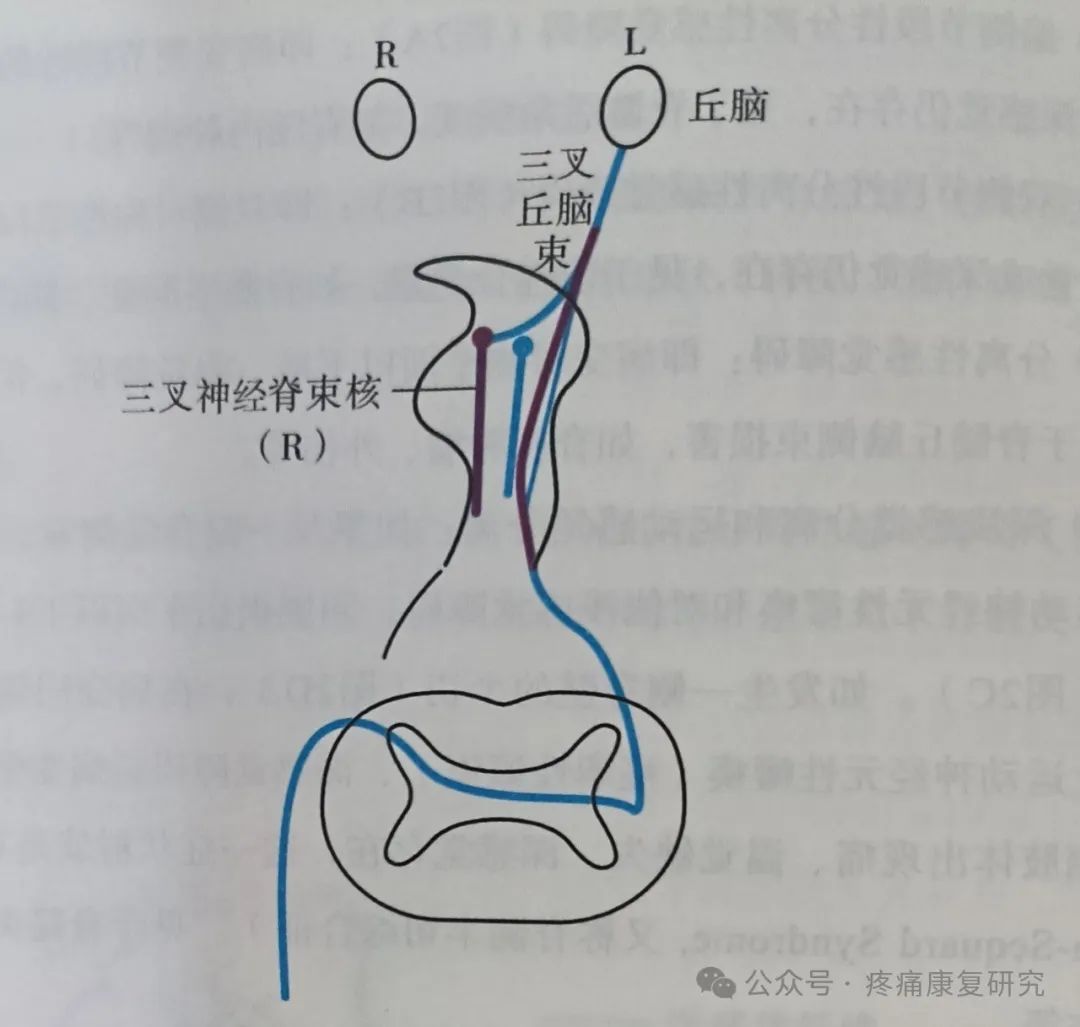

其机制涉及头面部的浅感觉传导通路:

-

第一级神经元的胞体在三叉神经节内,其周围突组成三叉神经感觉支至头面部皮肤和黏膜的感受器,中枢突组成三叉神经的感觉根入脑,止于三叉神经脑桥核和三叉神经脊束核;

-

第二级神经元为三叉神经脑桥核和三叉神经脊束核,轴突交叉到对侧组成三叉丘系,上升终于丘脑外侧核(腹后内侧核)。

-

第三级神经元发自丘脑外侧核,其轴突组成丘脑皮质束,经内囊后脚投射到中央后回的下部。

脑干病变特征性症状:

(1)交叉性感觉障碍

病变同侧面部浅感觉障碍,伴发病变对侧肢体浅感觉障碍。

其机制:延髓外侧和脑桥下部一侧病变损害脊髓丘脑束及三叉脊髓束和脊束核,此时面部的感觉尚未交叉到对侧,表现为同侧面部感觉减退,而躯体感觉交叉在脊髓已经完成,因而出现对侧肢体感觉减退或障碍;

所以出现了病变侧面部和对侧肢体感觉障碍特征性临床表现;见于下脑桥和延髓背外侧病变。

交叉性感觉障碍的解剖示意。

面部的浅感觉经过第一级神经元,汇集到同侧三叉神经脊束核后,在上脑桥交叉到对侧,形成三叉丘系和脊髓丘脑束一起分别止于丘脑的腹后内侧核和腹后外侧核,然后由丘脑发出丘脑皮质束,止于中央后回与面部感觉对应的中央后回下半部。

当一侧脑干(脑桥下部、延髓背外侧)病变,累及同侧三叉神经脊束核,导致同侧面部浅感觉障碍;同时由于累及脊髓丘脑束,导致对侧的肢体浅感觉障碍

(2)深浅感觉分离性障碍

延髓内部病变损害内侧丘系引起对侧深感觉障碍而位于延髓外侧的脊髓丘脑束未受损,故痛、温觉无障碍,即出现深浅感觉分离性障碍。

(3)对侧面部及半身各种感觉均发生障碍

脑桥上部和中脑的内侧丘系、三叉丘系和脊髓丘脑束已逐渐合并在一起,损伤时出现对侧面部及半身各种感觉均发生障碍。

脑桥上部和中脑病变与基底核区病变引起的偏侧感觉障碍鉴别要点:脑桥上部和中脑病变多伴有同侧脑神经麻痹,如复视、面瘫等。

(四)丘脑

丘脑病变引起的肢体麻木特征性症状:

(1)对侧偏身和面部完全性感觉缺失或减退。

(2)深感觉和触觉障碍重于痛、温觉,肢体及躯干的感觉障碍重于面部,远端重于近端。

(3)多同时伴有丘脑痛:对侧偏身自发性疼痛,疼痛部位弥散、不固定,疼痛性质难以描述,疼痛可因各种情绪刺激而加剧。主要见于脑血管病。

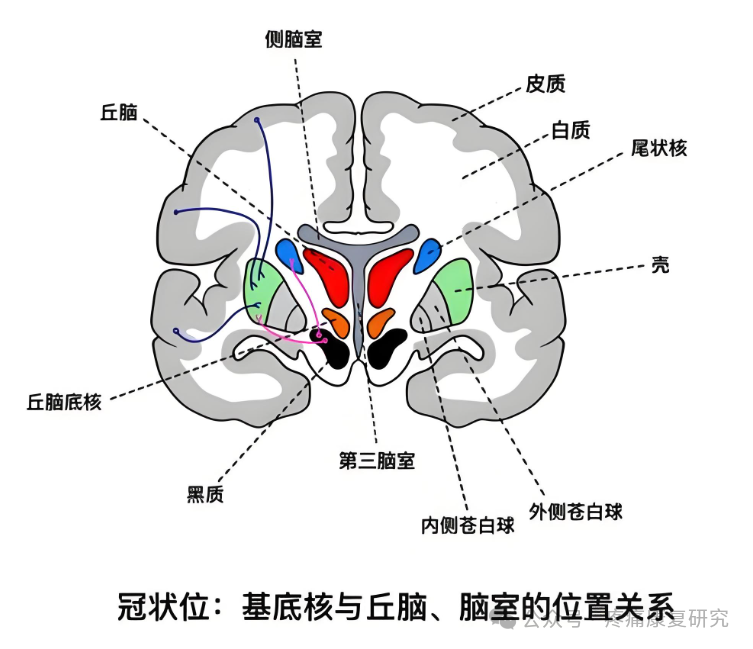

(五)基底核

主要的肢体麻木症状为:

对侧肢体麻木,包括面部;

常伴有运动障碍和视野缺损,即所谓的“三偏综合征”;

临床主要见于脑血管病,多见于大脑中动脉深穿之——一豆状核纹状体动脉或颈内动脉的分支——脉络膜前动脉的病变。

1.大脑中动脉深穿支病变特征性症状

(1)对侧偏身(包括面部)完全性感觉缺失或减退。

(2)常伴有偏瘫及偏育(三偏综合征)。

2.脉络膜前动脉病变特征性症状

(1)对侧肢体感觉障碍。

(2)对侧肢体轻度、时间较短的瘫痪。

(3)对侧肢体舞蹈症或共济失调。

(六)皮质

大脑皮质中央后回为皮质感觉中枢,受损后可出现感觉障碍,临床主要见于脑血管病。

皮质受累特征性症状

(1)主要表现为病变对侧复合性感觉障碍,如实体觉、图形觉、两点辨别觉、定位觉和对各种感觉强度的比较障碍。

(2)痛、温觉障碍轻。

(3)多表现为单肢感觉障碍。

(4)如为刺激性病灶,则出现局限性感觉性癫痫(发作性感觉异常),如扩散到中央前回运动区可引起部分性运动性发作,也可扩散为全身抽搐及意识丧失

(5)多同时伴有运动功能障碍。