Circ Res:中山大学夏敏团队发现肠道细菌普氏梭杆菌能防止动脉僵硬度升高

时间:2023-01-05 18:01:13 热度:37.1℃ 作者:网络

肠道菌群失调在血管功能障碍中起着关键作用,据报道,微生物多样性与动脉僵硬呈负相关。然而,肠道菌群在动脉硬化进展中的因果作用,以及这种变化背后的分子机制在很大程度上仍然未知。

2022年12月28日,中山大学夏敏团队在Circulation Research(IF=23)在线发表题为“Flavonifractor plautii Protects Against Elevated Arterial Stiffness”的研究论文,该研究表明普氏梭杆菌(Flavonifractor plautii )能防止动脉僵硬度升高。人类粪便宏基因组测序显示,在正常对照组中,普氏梭杆菌的丰度和中心性显著较高,而在动脉僵硬度升高的受试者微生物群落中不存在。此外,血压仅介导了普氏梭杆菌降低动脉硬度的部分作用。正常对照组的微生物组表现出糖酵解和多糖降解能力增强,而动脉僵硬度增加的受试者的特征是脂肪酸和芳香族氨基酸的生物合成增加。

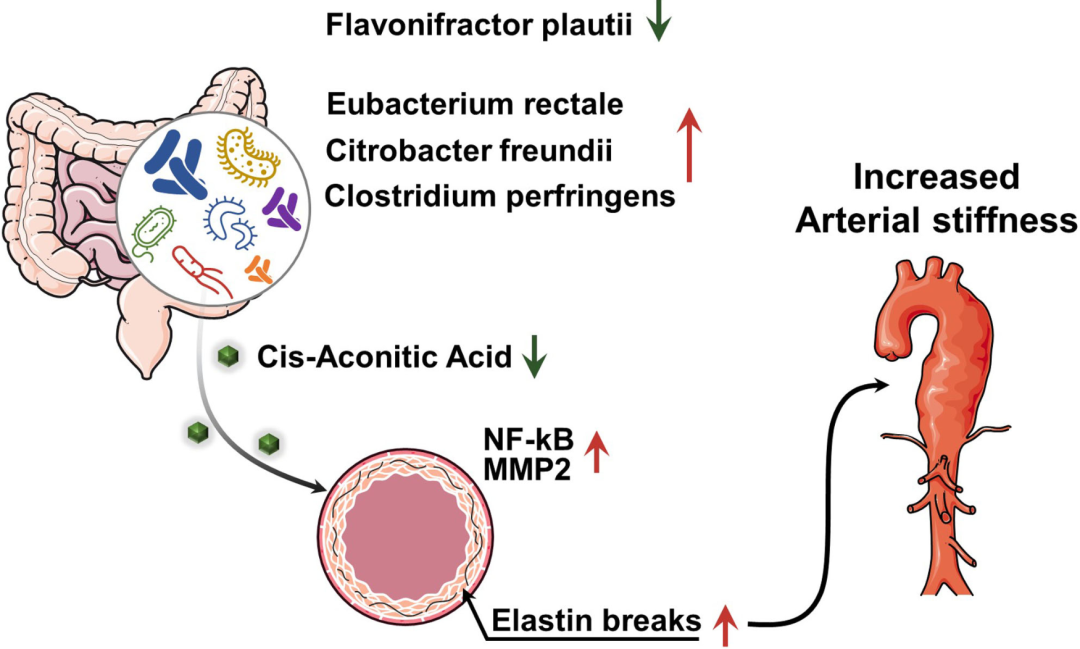

综合代谢组学分析进一步表明,增加顺乌头酸是保护普氏梭杆菌对动脉硬化的作用的主要效应。通过抑制MMP-2(基质金属蛋白酶-2)、MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)和NF-κB(核因子kappa-B)的激活,在血管硬化诱导和人源化的动脉模型中,补加普氏梭杆菌和顺乌头酸可以改善弹性纤维网络,逆转增加的脉搏波速度。总之,该研究确定了普氏梭杆菌和动脉功能之间的新联系,并提出了通过靶向肠道菌群维持血管健康的可能性。

动脉硬化增强不仅先于孤立的收缩期高血压,导致心力衰竭,而且还会导致脑、肾等几个靶器官的损伤,导致慢性肾病、脑微出血、认知障碍和痴呆,这些都是所有社会的头号杀手。脉搏波速度(PWV)是一种经过验证的动脉硬度测量方法,是临床和社区队列心血管事件的既定预测指标,超出了传统的危险因素。因此,确定增强动脉硬化的新治疗方法有可能显著影响数百万人的生活质量,并改善相关疾病的全球负担。

肠道菌群的组成和功能的改变代表了氧化压力和炎症的新来源,这与多种心脑血管代谢疾病的发展有因果关系,包括肥胖、高血压、糖尿病和动脉硬化。来自小鼠模型的一些证据表明,与肥胖相关的异常肠道菌群促进血管功能障碍,而使用广谱抗生素减少肠道菌群则逆转了与衰老相关的动脉硬化。虽然这些研究表明肠道菌群在调节动脉硬化中起着关键作用,但动物模型不能完全替代人类疾病。

迄今为止,只有一项针对中年白人女性的研究表明PWV与微生物多样性呈负相关,微生物组因素解释了8.3%的动脉硬化方差。然而,这一观察结果的横断面性质没有生物学验证,排除了因果推断,16S rRNA基因测序的使用受到分类学缺乏和功能分辨率的限制。因此,尽管越来越多的证据表明肠道菌群可能是血管健康管理的一种新的治疗靶点,但尚不清楚具体涉及哪些特定物种及其确切作用。

机理模式图(图源自Circulation Research )

在本研究中揭示了肠道菌群失调和动脉硬化之间的因果关系。动脉僵硬度升高的部分原因是肠道中普氏梭杆菌的减少,导致MMP2激活增强,进而加剧血管硬化。从临床角度来看,这些发现提高了针对肠道菌群的个体物种管理动脉硬化的可能性。

原文链接:

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCRESAHA.122.321975